カーボンニュートラルが注目される背景と

実現に向けた取り組みを紹介

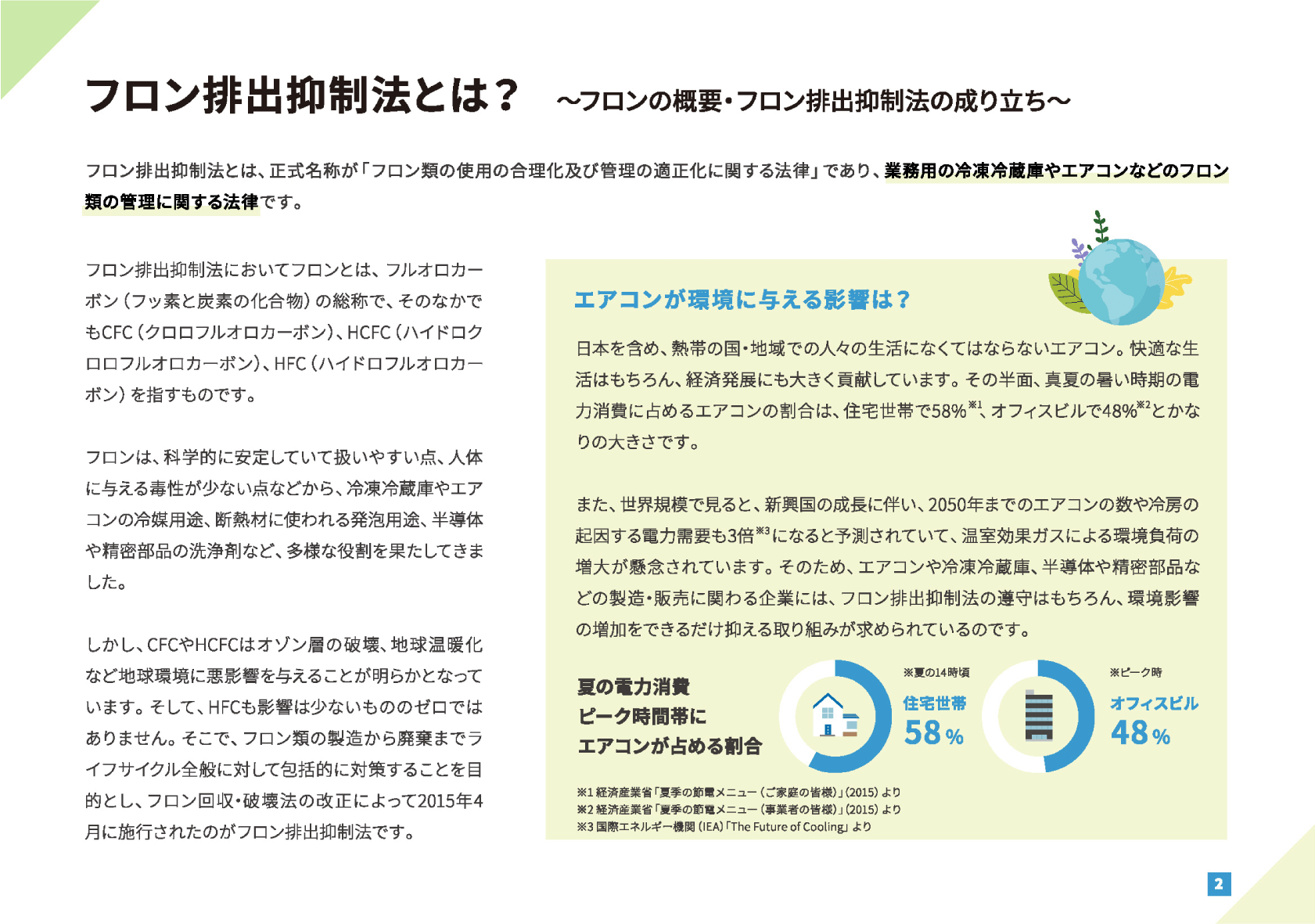

経済成長に合わせて増加を続ける世界のエネルギー消費量。特に石油や石炭といった一次エネルギーの消費量は、2050年には2020年比で約1.26倍(国際エネルギー機関(IEA)のデータによる公表政策シナリオ)になると予測されています。

そのようなエネルギー大量消費の時代にあって、課題となっているのが地球温暖化対策です。本記事では、エネルギー消費量を削減し、温室効果ガス排出量ゼロを目指すカーボンニュートラルについて、注目される背景や実現に向けた取り組みをお伝えします。

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、主に地球温暖化のリスクを軽減するために温室効果ガスをゼロにする取り組みを指します。

現在地球温暖化の進行が危ぶまれている中で、フロンガスをはじめ二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素などの温室効果ガス排出量をゼロにすることが世界的に求められています。

しかし、実際に温室効果ガス排出量をゼロにするのは簡単ではありません。そこで排出量を削減しつつ、植林や森林保全運動などでCO2を吸収する量を増やし、「差し引きでゼロ」を目指す取り組みがカーボンニュートラルです。

脱炭素とカーボンニュートラルの違い

カーボンニュートラルに近い考え方として「脱炭素」があります。脱炭素とは、電力やガソリンの使用量を減らし、主に二酸化炭素の排出量削減を目的とした取り組みです。

これに対しカーボンニュートラルは、二酸化炭素だけに限らず、フロンガスやメタン、一酸化二窒素など温室効果ガス全体の削減を目的としています。

さらに単純に削減するだけではなく、地球環境に配慮した活動も行い、温室効果ガスの削減と吸収の両面に取り組むものです。そうした意味では、脱炭素はカーボンニュートラルを実現するための取り組みのひとつと言えるでしょう。

脱炭素についてより詳しくは「ビルも脱炭素化へ!脱炭素の基礎知識と必要性、メリットについて」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

カーボンニュートラルが注目される背景

日本で「カーボンニュートラル」が注目されるようになったきっかけは、2020年10月、当時の総理大臣であった菅義偉氏が所信表明演説で行った「カーボンニュートラル宣言」です。菅義偉氏は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする社会の実現を目指すことを宣言しました。

これを踏まえた日本の具体的な取り組みが、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」です。具体的には太陽光や次世代熱エネルギーなどのエネルギー関連産業を始め、今後成長が期待される14の分野で実行計画を策定し、取り組みを進めていくとしたものです。

この宣言は、2020年から運用が開始された、気候変動問題に関する世界的な枠組みを示した「パリ協定」での「今世紀後半のカーボンニュートラルを実現」という取り決めに端を発しています。つまり、カーボンニュートラルは日本のみならず世界中で取り組むべき課題として取り上げられたのです。

では、なぜ世界中でカーボンニュートラルへの取り組みが求められるようになったのでしょう。主な理由は次のとおりです。

地球環境の悪化

パリ協定でも示された気候変動問題は、地球規模の重要な課題です。例えば、1891年から2023年の間の世界平均気温は、100年あたり0.74℃の割合で上昇しています。数字だけで見ると、それほど大きな変動ではないと思われるかもしれません。しかし、近年になるほどに温暖化傾向は加速しており、今後もさらに加速していく可能性が高まっています。

また、世界平均海面水位は1901年から2018年の間に20cm上昇しており、こちらも近年になるほど上昇の加速傾向が顕著です。

温室効果ガスの排出量増加は地球環境悪化の要因のひとつであることから、早急な解決が求められています。

ESG投資の拡大

ESG投資のESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の頭文字で、投資先が環境や社会に対してどれだけ貢献しているかを評価したうえで投資対象を選択する投資方法です。

近年、企業が環境や社会に配慮した経済活動を行っているかどうかは、投資を行ううえで重要な指標となっています。カーボンニュートラル実現に向けての積極的な取り組みは投資家の判断材料につながることからも、カーボンニュートラルが注目されるようになっています。

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み

カーボンニュートラル実現は、省エネや食品ロスの削減、環境に配慮した商品の購入などのように個人で行えるものもあります。しかし、より大きな成果を上げるには、企業単位での取り組みも欠かせません。ここでは、企業や団体などの組織で取り組むべき、カーボンニュートラル実現の対策を紹介します。

省エネルギー対策の実施

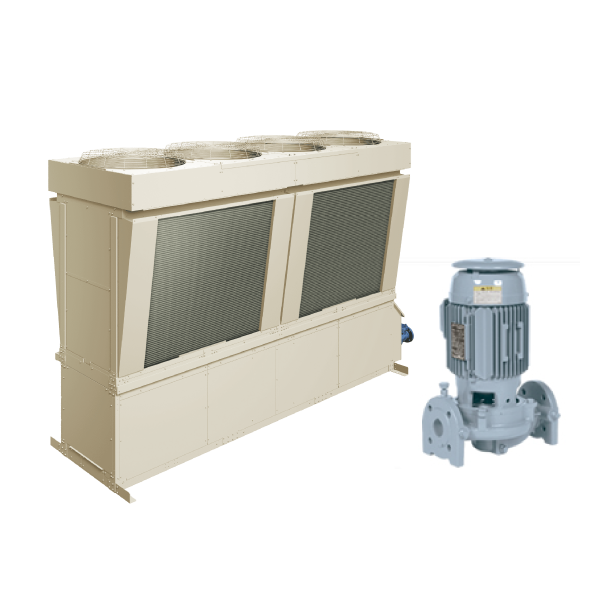

カーボンニュートラルの実現には、長時間労働の抑制、テレワークの推進、省エネ機器への切り替え、既存機器の定期的な点検やメンテナンスなど、あらゆる省エネ対策の実施が欠かせません。省エネ機器への切り替えについては、補助金制度の活用も検討する必要があるでしょう。

また、オフィスやビルの省エネ対策を適切に行うには、専門的な知識や経験を有したサービスの活用が求められます。そこでおすすめなのがダイキン工業の「エアネットサービスシステム」です。

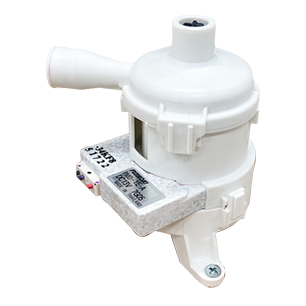

電気やガス、水道などのエネルギー消費量を可視化(※)し、運用の無駄を見つけて適切な対応を可能にします。省エネに関する補助金要件を満たしたデータの出力もできるため、補助金の活用を検討するうえでも導入をおすすめします。

(※)空調関連以外の設備の計測については、別途有償工事が必要です。

詳しくは「エアネットサービスシステム・運用改善のご提案」をご覧ください。

省エネ診断の実施

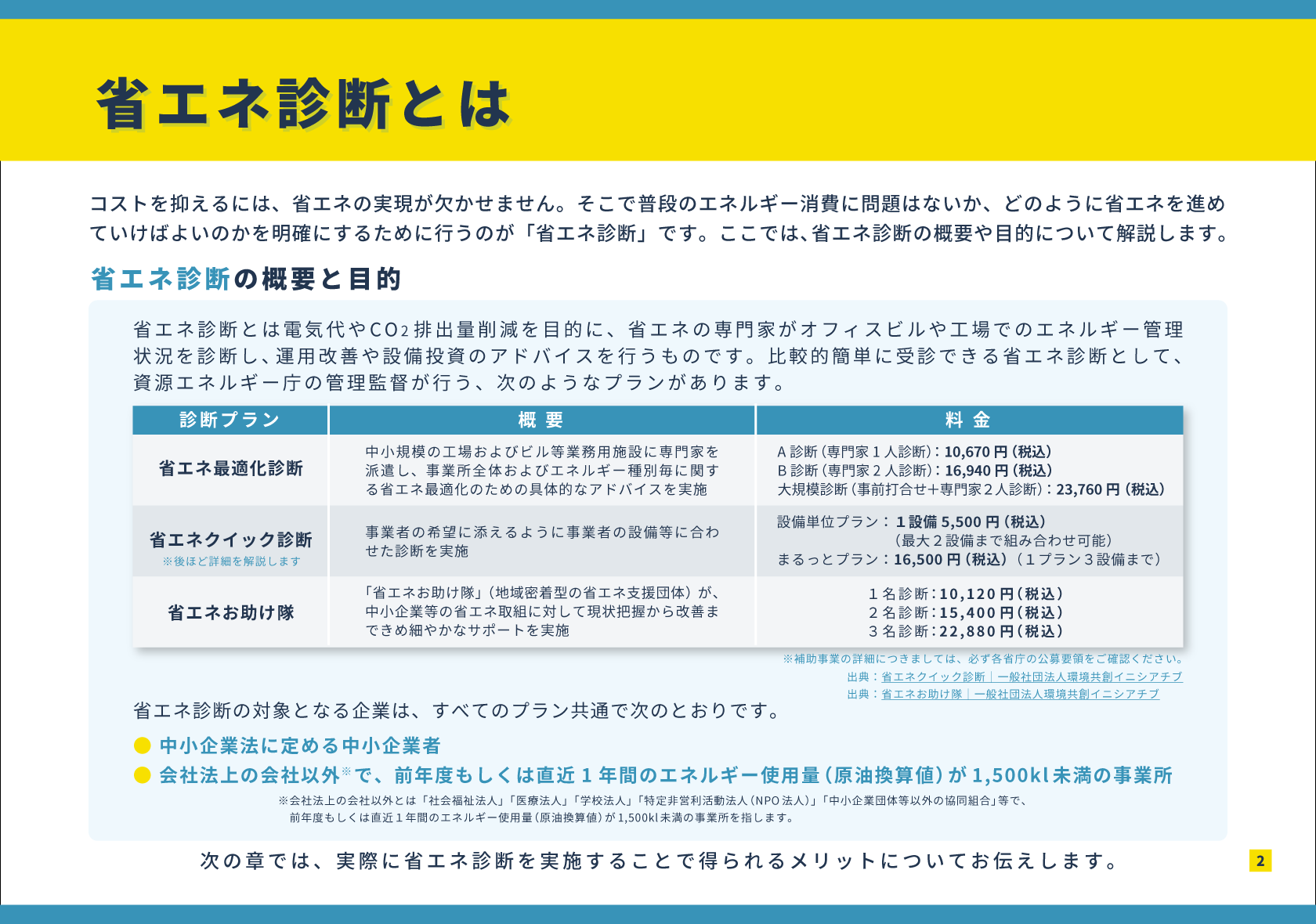

効果的な省エネ対策を行うためには、「省エネ診断」の実施がおすすめです。省エネ診断とは、専門家がオフィスやビルのエネルギー使用状況を調査・分析し、適切な省エネ対策を提案するサービスです。

ダイキンでは、あなぶきセントラルビル様の空調更新にあたって、省エネ診断結果をもとにビル全体のエネルギー効率アップを叶えるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)を目指した設備改修を提案しました。また、改修工事と同時に集中制御・遠隔監視の装置を導入し、継続的な運用改善を行ったことで、高い省エネを実現しています。

詳しくは「既築テナントビルの設備改修でZEB Readyを達成し『省エネ大賞』受賞」をご覧ください。

再生エネルギーへの切り替え

太陽光、風力、水力、地熱など、再生可能エネルギーへの切り替えも検討する必要があります。ただし、再生可能エネルギーは初期導入コストがかかるため、予算に応じて長期的な視点で進めていくことが重要です。

「サプライチェーン排出量」の抑制

カーボンニュートラルは自社だけの対策で実現するわけではありません。原材料調達から製造・物流・販売・廃棄までの、一連の流れ全体から発生する温室効果ガス排出量の抑制を目指す必要があります。そのため、取引先や関連企業と協力して進めていくことがポイントです。

カーボンオフセット

温室効果ガスの排出量はどれだけ対策を行ったとしてもゼロにはできません。そのため、植林や森林保全運動への取り組み、カーボンオフセットを活用した商品の製造など、温室効果ガスが削減できなかった分に見合った吸収、除去活動で差し引きゼロを目指します。

企業のカーボンニュートラルへの取り組みについては、「カーボンニュートラルに取り組む企業のメリットは?事例も交えて解説」もご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

無駄を省き、省エネを推進することが

カーボンニュートラルにつながる

カーボンニュートラルとは、主に地球温暖化のリスクを軽減するための取り組みです。温室効果ガスの排出量を削減し、同時に植林や森林保全運動により温室効果ガスの吸収量を増加させ、差し引きで温室効果ガス排出量を実質的にゼロにすることを目指しています。

カーボンニュートラルの実現には、一人ひとりが意識して行動することが重要です。しかし、より大きな動きにつなげるには企業や団体などによる積極的な取り組みが欠かせません。具体的には再生エネルギーへの切り替えや、サプライチェーン排出量の抑制などが挙げられます。

そこで企業規模にかかわらず、すぐに実行できるのが省エネ対策です。

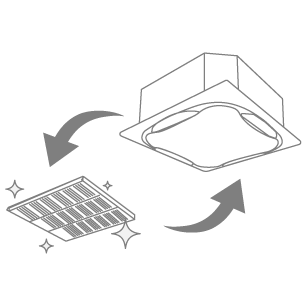

再生可能エネルギーへの切り替えは大きなコストがかかる場合もあります。しかし省エネ対策であれば、既存の電気製品、空調機器などの定期的な点検やメンテナンスを行うだけでも十分な効果が期待できます。そこで有効なのが、先にご紹介した、24時間365日空調機の遠隔監視を行う「エアネットサービスシステム」です。

シーズン前点検や定期的な点検・管理により無駄なエネルギー消費を防ぐことで省エネ対策につながり、ひいてはカーボンニュートラルの実現にも貢献するサービスです。フロン排出抑制法で義務付けられた法定点検に対応しているのも、大きな特長です。

また、消費状況の見える化を実現するエネルギーマネジメントサービス「EneFocus α(エネフォーカスアルファ)」の活用も省エネ対策として効果的です。空調機の消費電力量を部屋ごとにランキング形式でわかりやすく表示してくれるため、消費状況を素早く把握できます。また、遠隔監視データをもとに、お客さまに合わせた省エネ運用のご提案、省エネ運用スケジュールの自動化などにより、適切な省エネ対策を実現できます。