空気環境測定とは?

多くの人が集まる建物に求められる

ガイドラインや測定方法を解説

大規模ビルや商業施設など多くの人が集う場所を快適な空間にするには、さまざまな施策があげられます。

空気環境測定もそのひとつで、ビルオーナーには定期的な空気環境の測定が求められています。

そこで今回は、ビルの快適な環境を実現するために欠かせない空気環境測定について、

具体的な測定方法や空気環境を向上させるためのポイントを解説します。

ビルオーナー、管理者として空気環境測定を適切に行う方法を把握するために、ぜひ参考にしてください。

空気環境測定とは

空気環境測定とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称 建築物衛生法、ビル管理法など:以降は建築物衛生法)により、建物内にある空気中の成分を測定することを指します。この法律は、不特定多数の人が利用するビルオーナーに課された義務であり、対象となるのは、「特定建築物」と定義される次の建物です。

延べ面積3,000m2以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)旅館。8,000m2以上の学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校など)

対象となる建物で空気環境測定をしない、または測定はしたがガイドラインを満たしていない場合、

行政措置もしくは使用制限、使用停止といった罰則が与えられます。

空気環境測定が必要な理由

前述したような建物で空気環境測定が必要となる理由は、建物内にいる人が快適に過ごせるようにするためです。

不特定多数の人が集まるような大規模ビルでは、安全上の問題もあり開閉できる窓が少ないため、

空気環境は空調管理システムを使って一元管理されるのが一般的です。

そのため、空調管理の設備に不備や故障があれば、建物内に汚れた空気が循環してしまう可能性が高まります。

そのような事態を防ぐ目的から、定期的な空気環境測定が必要とされているのです。

空気環境測定の項目とガイドライン

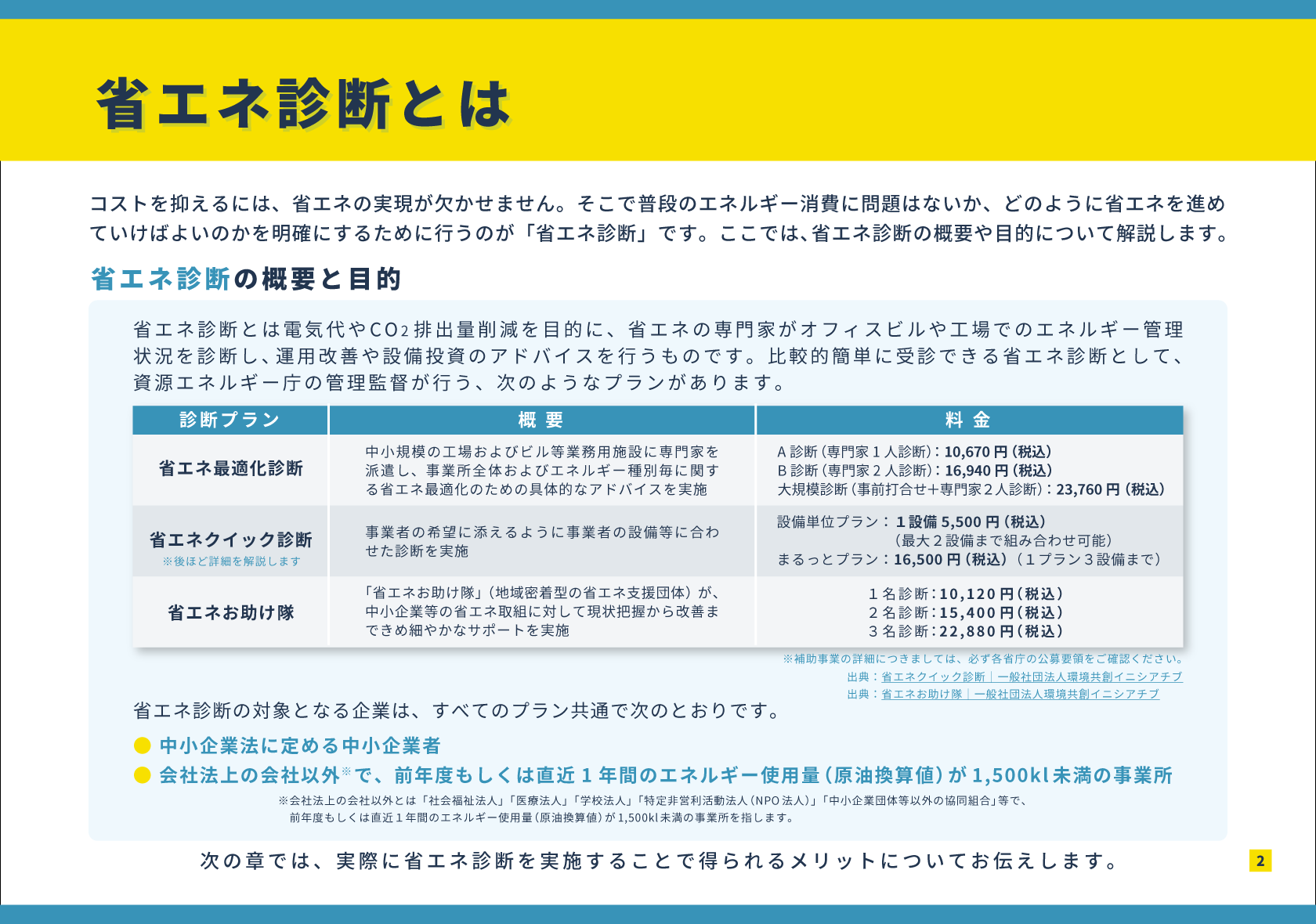

空気環境測定の項目とガイドラインは、建築物衛生法において一定の条件を満たす空気調和設備を設けていることを前提として、以下のように設定されています。

| 気環境測定の項目 | ガイドライン値 |

|---|---|

| 1.浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 |

| 2.一酸化炭素の含有率 | 100万分の6以下(=6ppm以下) |

| 3.二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000ppm以下) |

| 4.温度 |

(1) 18℃以上28℃以下 (2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと |

| 5.相対湿度 | 40%以上70%以下 |

| 6.気流 | 0.5m/秒以下 |

| 7.ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/m3以下(=0.08ppm以下) |

また、外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる機械換気設備(換気扇、全熱交換器ユニットなど)を設けている場合は、ガイドラインが一部異なります。具体的には、上記の1,2,3,6,7の項目が示すガイドラインにおおむね適合するよう空気の浄化を行い、その流量を調節して供給しなければなりません。

空気環境の測定方法

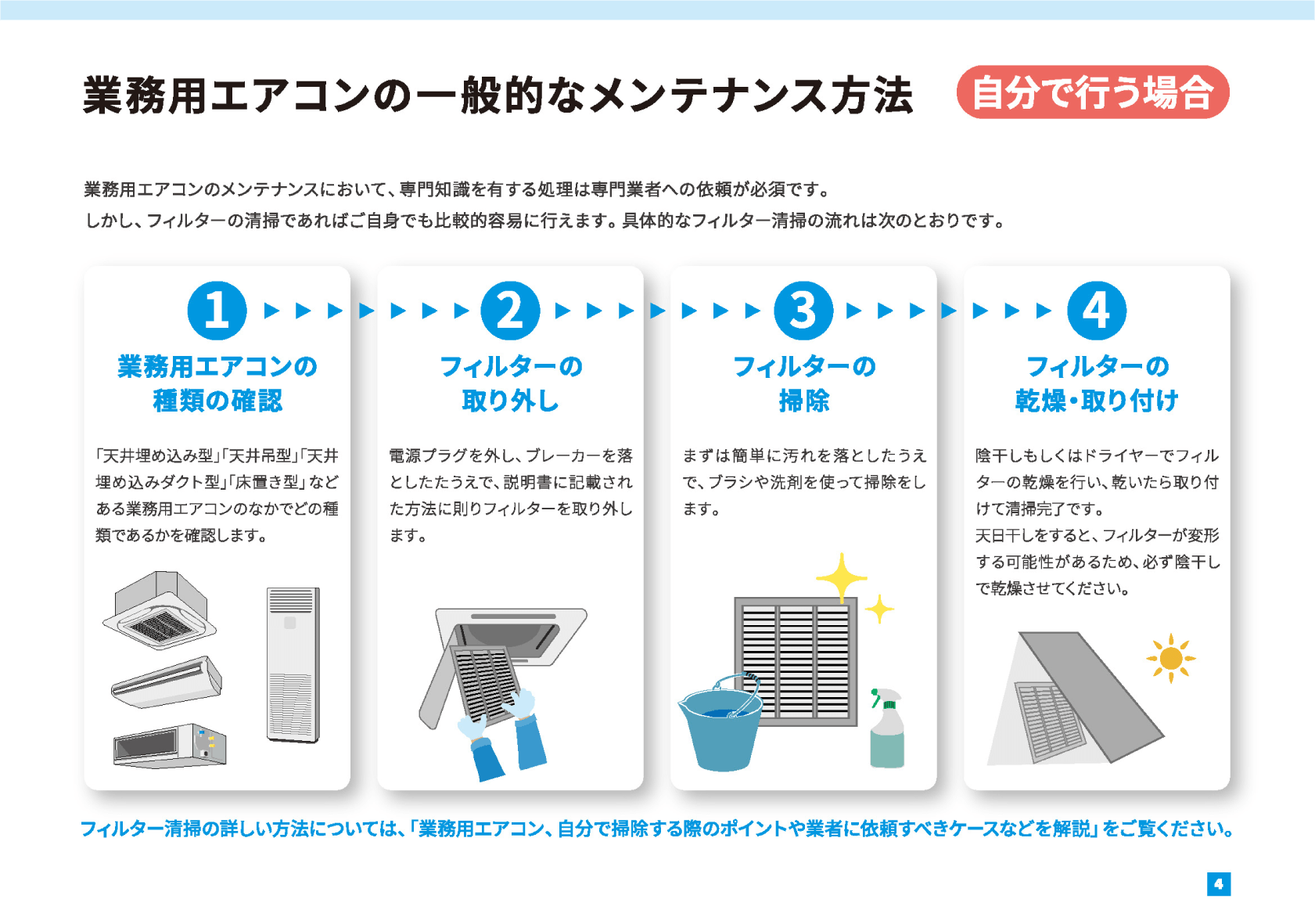

空気環境を測定し数値化する際の具体的な項目、測定器、測定回数は次のとおりです。

| 項目 | 測定器 | 測定回数 |

|---|---|---|

| 1.浮遊粉じんの量 | グラスファイバーろ紙(0.3㎛のステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10㎛以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器 | 2カ月以内ごとに1回 |

| 2.一酸化炭素含有率 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 | |

| 3.二酸化炭素含有率 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 | |

| 4.温度 | 0.5℃目盛の温度計 | |

| 5.相対湿度 | 0.5℃目盛の乾湿球湿度計 | |

| 6.気流 | 0.2m毎秒以上の気流を測定することができる風速計 | |

| 7.ホルムアルデヒドの量 | 2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1・2・4―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 | 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回 |

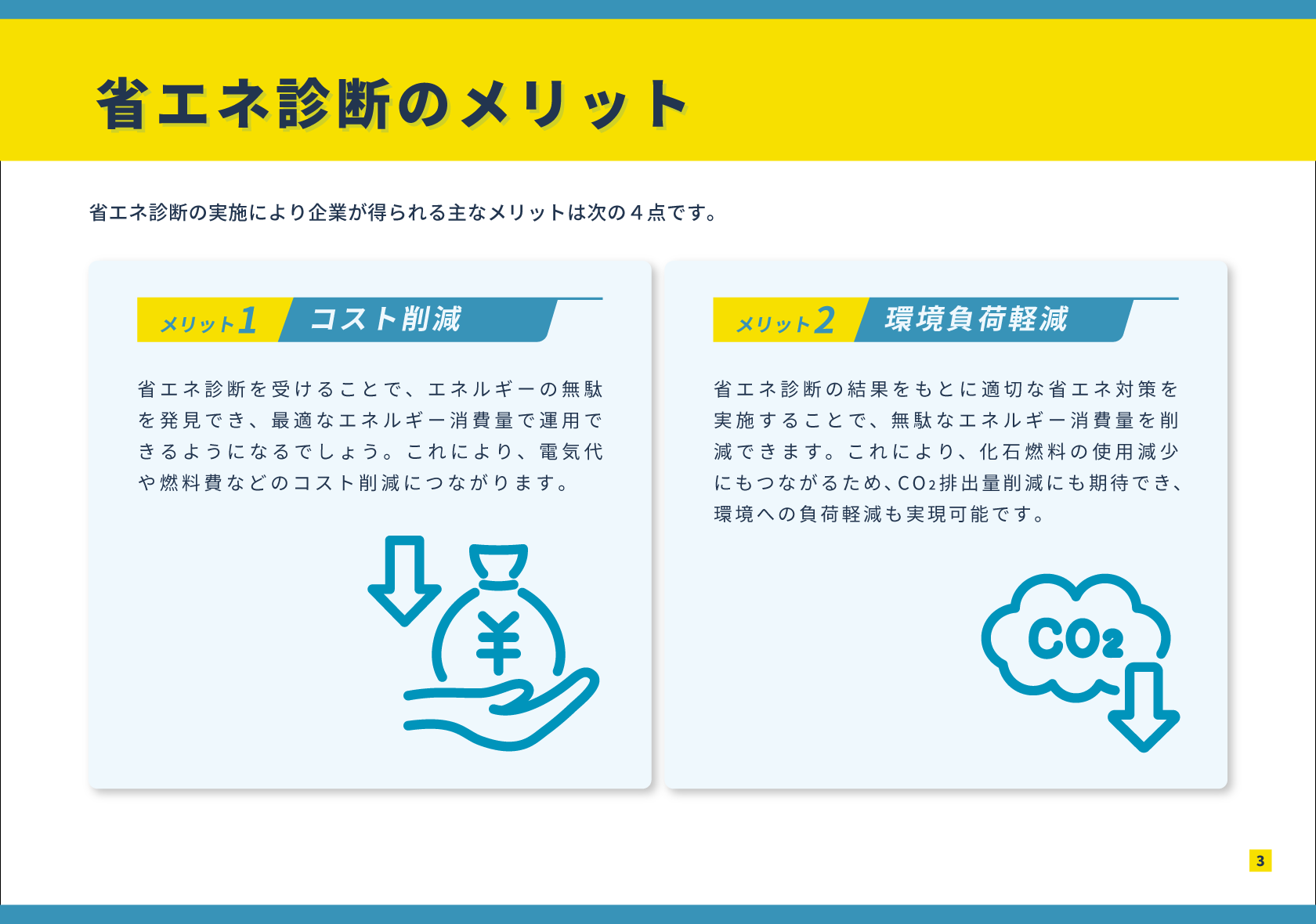

空気環境を向上させる方法

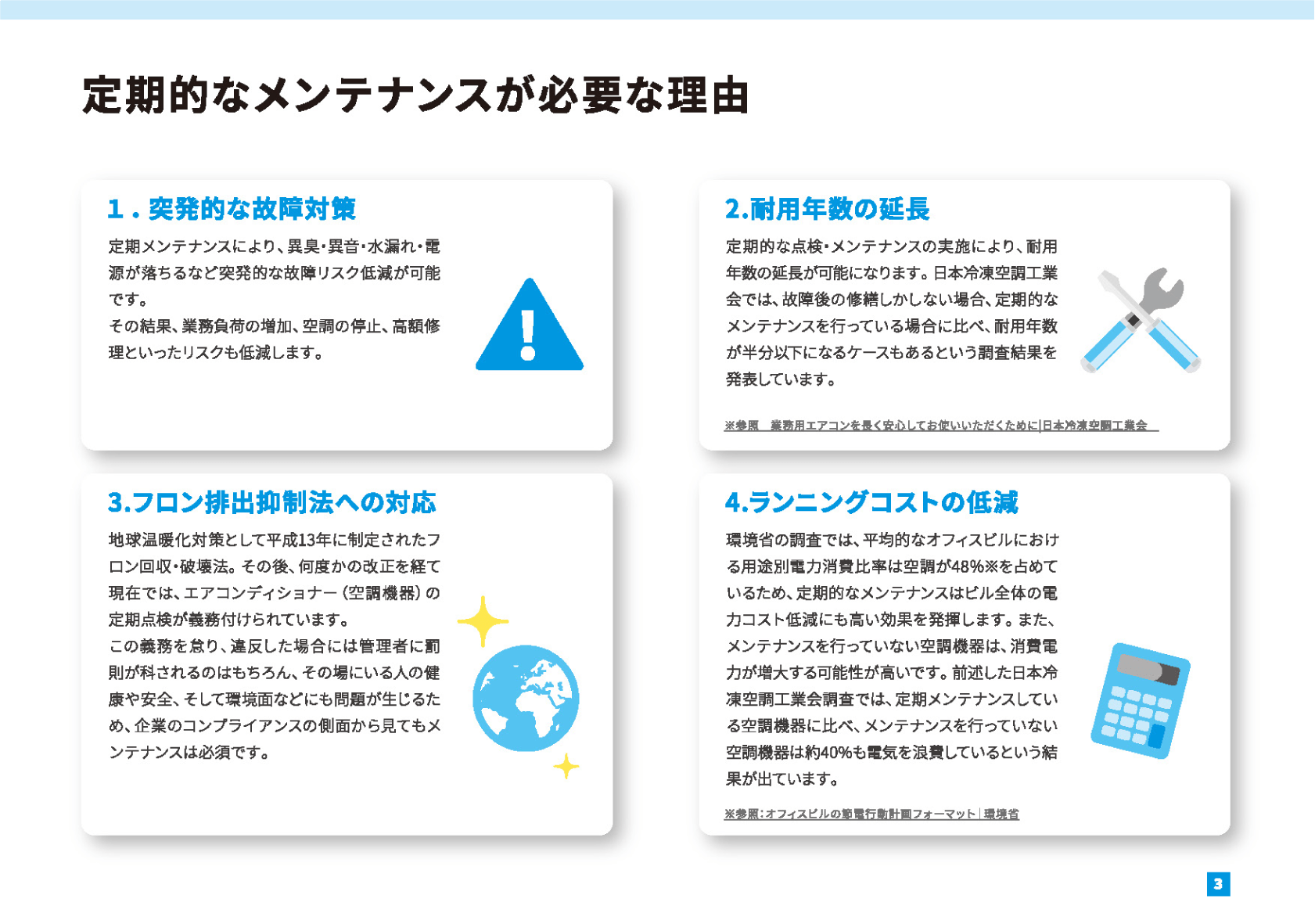

空気環境を向上させるには、まずは換気の徹底が必要です。

大規模ビルや商業施設では空気調和設備あるいは機械換気設備などの空調設備によって換気するため、

このあとに紹介するようにそのメンテナンスが重要です。

それとは別に、建物の規模によって知っておきたいポイントもあります。

換気のポイントについては、「オフィス・店舗編 | 上手な換気の方法」をご覧ください。

では、空気環境を向上させるための主な方法を見ていきましょう。

空調設備のメンテナンス

大規模ビルで空気環境を悪化させてしまう原因としては、空調設備の不備や故障があげられます。

開閉可能な窓の少ない大規模ビルにおいて、空調設備に不備があれば十分な換気ができず、空気が汚れるだけではなく、

カビの発生原因ともなり得ます。適切な換気を実現させるためにも、空調設備のメンテナンスは欠かせません。

空調設備のメンテナンスについては、「業務用エアコンを自分で掃除する方法は?ポイントや業者に依頼すべきケースなどを解説」や

「エアコンの維持に欠かせないメンテナンスの重要性・メリットを解説」が参考になります。ぜひご覧ください。

建築物環境衛生管理基準の理解

建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」では、ビル内の快適な環境を構築するうえで、

空気環境の調整以外に次のものに対しても適切な対応が求められています。

- 給水及び排水の管理

- 清掃

- ねずみ、昆虫などの防除

- その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置

これらに対しても必要な措置を講じることで、空気環境も含めて快適な空間を維持することが大切です。

居室内レイアウトの改善

空気環境を向上させるには、居室内にある什器と壁の間に一定の距離を空けること、什器同士の間にも多少の隙間をつくることが効果的です。

隙間がないと換気が難しくなり、空気の滞留を生み出してしまうリスクが生じます。

建物内にテナントが入っている場合、大掛かりなレイアウト変更は困難かもしれませんが、可能な範囲で工夫をしたいところです。

空気環境の改善について詳しくは、「空気質とは?快適な空間を実現するガイドラインや質向上のポイントを解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

空気環境の向上は定期的な測定と

空調設備のメンテナンスがポイント

空気環境測定とは、建築物衛生法により、建物内にある空気中の成分を測定することです。延べ面積3,000m2以上の百貨店、集会場、図書館、博物館など、または延べ面積8,000m2以上の学校が対象で、測定を怠ったり基準を満たさなかったりすれば、罰則の対象になる可能性があります。

ただし、空気環境測定は責務だから行うのではなく、そこに集まる人々に快適に過ごしてもらうために行うものです。

不特定多数の人が集まるビルオーナーとして、適切な測定が求められます。

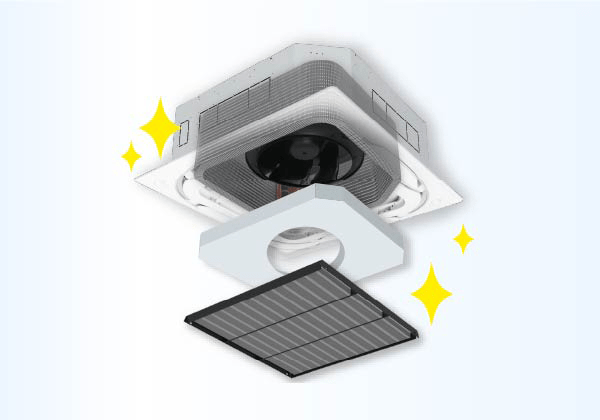

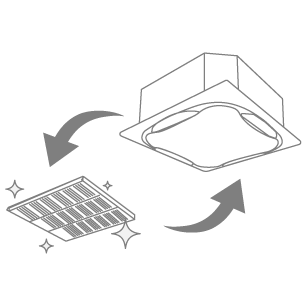

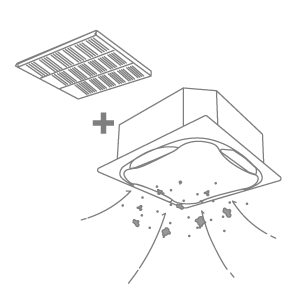

室内の空気環境が気になる方には、ダイキン工業が提供する「エアコン洗浄サービス」がおすすめです。

空調機の見える部分だけでなく、内部の各部品までプロが丁寧に洗浄し、空気環境の向上に貢献します。

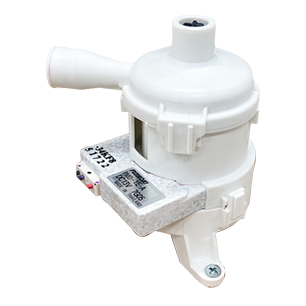

エアコン内部にあるドレンパンを遠隔で点検するサービス「Kireiウォッチ」はカメラとIoT技術を使った無人でのドレンパン点検を実現し、作業の負担を軽減するだけでなく、汚れ発生時期を把握することが可能です。室内機清掃時期の明確化や保全計画にも繋げられ、建築物衛生法順守においても人手不足を解消する有効なサービスとなります。

また、空気環境を向上させるには測定を行うと同時に、空気を汚してしまう要因である空調設備の不備を起こさないことが重要です。

空調設備の定期的なメンテナンスを行い、快適な空気環境を構築しましょう。

ダイキン工業が提供する「エアネットサービスシステム」では、30年積み重ねてきたIoT技術により空調管理を適切にサポートします。