空気質とは?

快適な空間を実現するガイドラインや

質向上のポイントを解説

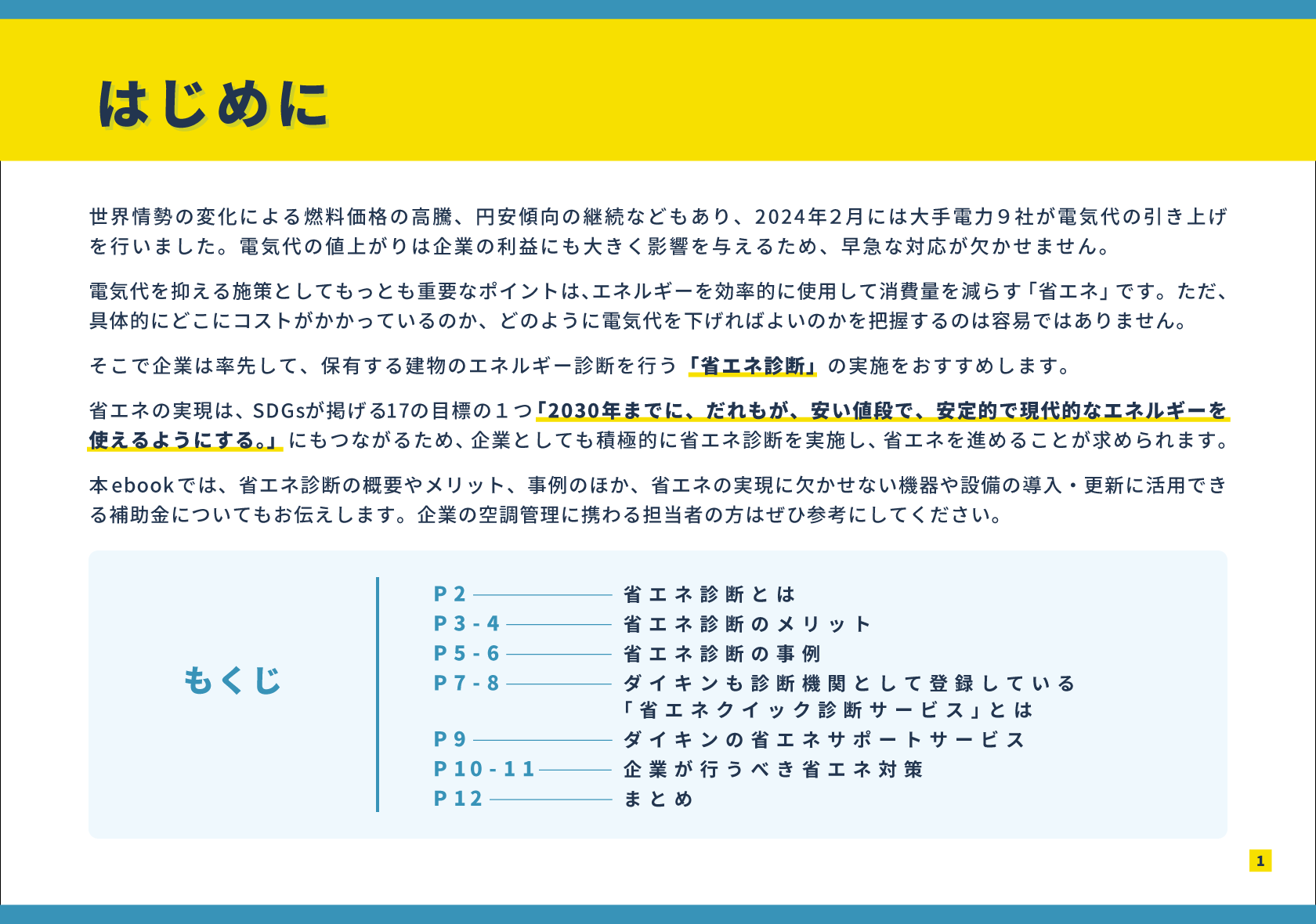

私たちは、日々の生活のなかで空気を意識することはほとんどありません。

それは、空気は基本的にニオイがせず目にも見えないからですが、場合によっては空気が環境に影響を与えるケースがあります。

そこで最近になって重視されるようになったのが、環境への影響度合いを示す「空気質」です。

今回は、空気質の概要、注目される理由を解説したうえで、特に室内での空気質について、

安全性を示すガイドラインや捕集方法、室内空気質を向上させるポイントをお伝えします。

特に多くの人が集う建物管理の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

空気質とは?

空気質とは、一般的には室内空気質(Indoor Air Quality)を指し、頭文字を取ってIAQとも呼ばれています。

室内の空気の質については、「清浄度」「温度」「湿度」「気流」などから評価します。

例えば、空気の成分は基本的には窒素と酸素です。

しかし、それ以外にも二酸化炭素やほこり、粉じん、また、ホルムアルデヒド、トルエン、アンモニアなどさまざまな化学物質も含まれています。

そうした化学物質の種類や量は建物によって異なりますが、人体にとって有害な物質も少なくありません。

空気の中にどれだけ有害物質が含まれているかを数値化したものが、「清浄度」を判断する材料として、室内空気質の指標のひとつとなります。

室内空気質が注目される理由

室内空気質が注目されるようになった理由はいくつか考えられますが、ここでは主なものを紹介します。

コロナ禍による意識向上

新型コロナウイルス感染症を機に、自分たちを取り巻く「空気」に意識を向ける人が増えました。

ダイキン工業が全国の20~60代の男女1,000人を対象に実施した「第26回 現代人の空気感調査」では、「コロナ禍で、空気の重要性に対する意識は以前と比べてどのように変わりましたか」という問いに対し、「とても重要になった」との回答が16.6%、「どちらかといえば重要になった」との回答が46.7%となりました。

60%以上もの人が、以前よりも空気の重要性を強く意識するようになったとわかります。

感染症対策として、マスクの着用や手洗い・消毒と並んで、「換気」の重要性が繰り返し叫ばれたことから、以前よりも強く、

自分を取り巻く「空気の質」を気にするようになった人が増えたと考えられます。

以上のことが、室内空気質へ注目が集まったひとつの要因と言えるでしょう。

WHOによるガイドラインの公開

WHO(世界保健機関)では、室内空気質に関連して次のガイドラインを公開しています。

- 湿気とカビのガイドライン(2009年※WHO欧州)

- 汚染物質に対する個別のガイドライン(2010年※WHO欧州)

- 室内における燃料の燃焼に関するガイドライン(2014年※WHO欧州)

また、2018年には住まいと健康に関するガイドライン(WHO本部)も公開されました。

こうして室内空気質への関心が全世界で高まっていくなか、日本でも注目されるようになってきたことも要因のひとつでしょう。

室内空気質のガイドライン

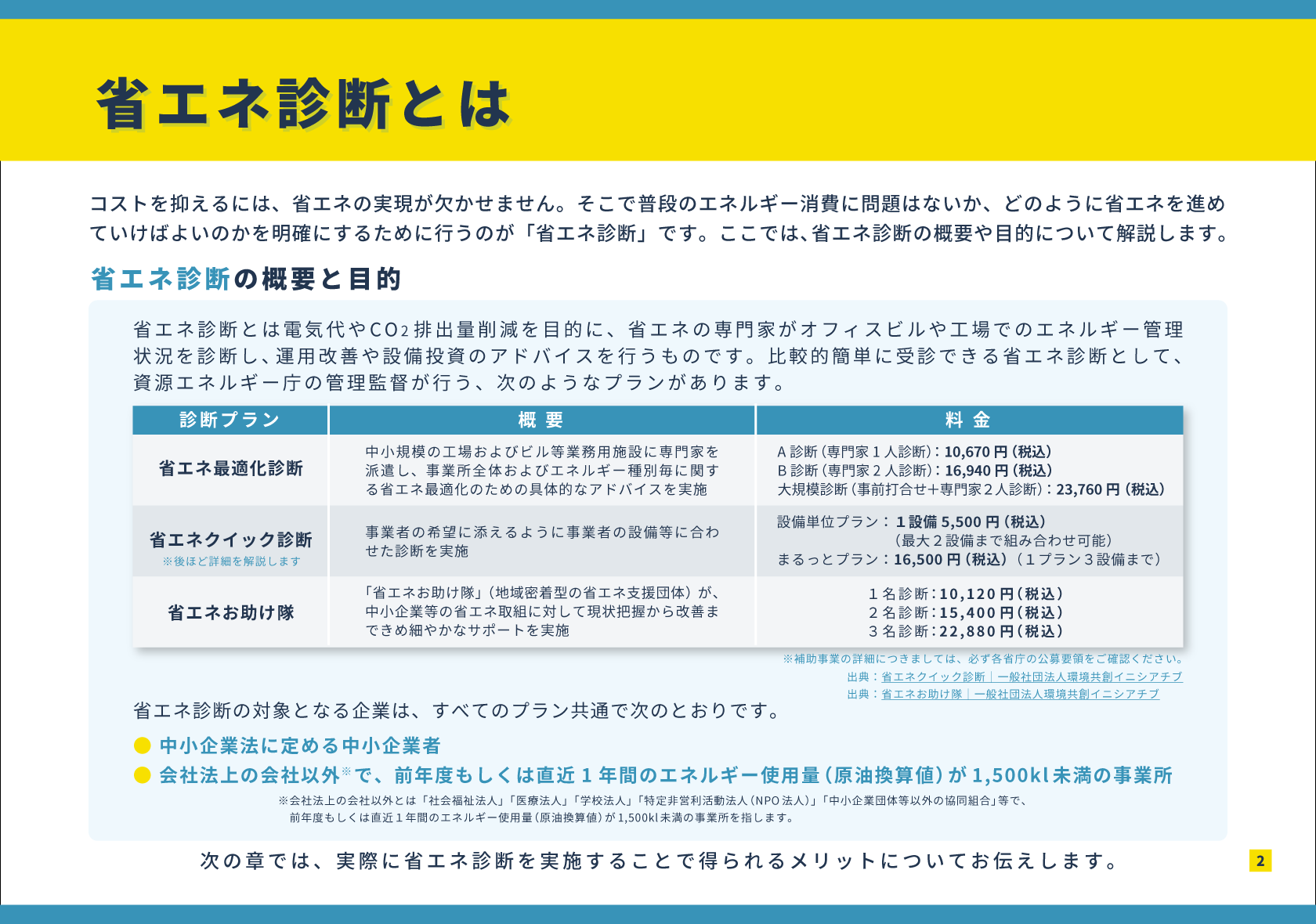

室内空気質のガイドラインは国によって異なります。ここでは日本と海外とに分け、室内空気質のガイドラインを見てみましょう。

日本の室内空気質ガイドライン

日本においては、明確に「室内空気質ガイドライン」とされているものはありませんが、建築物衛生法を根拠とする

「建築物環境衛生管理ガイドライン」で触れられている、「空気環境の調整」が、その概念に近いものと言えるでしょう。

建築物環境衛生管理ガイドラインでは、空気調和設備(浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備)を設けている場合と、機械換気設備(外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備)を設けている場合で、異なるガイドラインとなっています。

空気調和設備、機械換気設備いずれについても、下記のガイドラインに加え、その維持管理についても細かい規定があります。

空気調和設備を設けている場合

室内において、次の表のガイドラインに準ずるよう、「空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給する必要」があるとしています。

| ア 浮遊粉じん量 |

0.15mg/m3以下 |

| イ 一酸化炭素の 含有率 |

(令和4年3月31日まで) 100万分の10以下(=10ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下 (令和4年4月1日以降) 100万分の6以下(=6ppm以下) ※特例に関する規定は廃止。 |

| ウ 二酸化炭素の 含有率 |

100万分の1000以下(=1000ppm以下) |

| エ 温度 |

(令和4年3月31日まで) (1)17℃以上28℃以下 (2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 (令和4年4月1日以降) (1)18℃以上28℃以下 ※(2)の規定について、変更はありません。 |

| オ 相対湿度 |

40%以上70%以下 |

| カ 気流 |

0.5m/秒以下 |

| キ ホルムアルデヒドの量 |

0.1mg/m3以下(0.08ppm以下) |

機械換気設備を設けている場合

室内において、上記ガイドラインのうち、ア、イ、ウ、カ、キの5つのガイドラインに準ずるように、「空気を浄化し、その流量を調節して供給する必要」があるとしています

海外の室内空気質ガイドラインの例

続いて、海外の室内空気質ガイドラインの例です。

ガイドラインが定められている項目は国によって異なりますが、ここでは、日本の項目と同じもののみをピックアップしています。

| ドイツ(連邦環境庁) | フランス | カナダ(保健省) | |

|

一酸化炭素 含有率 (mg/m3) |

100(15分) 35(1時間) 10(8時間) 4(24時間) |

100(15分) 60(30分) 30(1時間) 10(8時間) |

11.5(10ppm)(24時間) 28.6(25ppm)(1時間) |

|

二酸化炭素 含有率 (ppm) |

1000未満(無害) 1000~2000(健康と衛生上の問題が上昇) 2000超(容認できない) |

VGAI設定できず | 1000(24時間) |

|

ホルムアルデヒドの量 (mg/m3) |

0.1(30分間値かつ1日の天井値)予防目的 | 0.1(1~4時間) | 0.05(40ppb)(8時間) 0.123(100ppb)(1時間) |

空気質を向上させるためのポイント

室内空気質を向上させるには、さまざまな施策が求められますが、なかでも重要なポイントは次の3点です。

換気の徹底

空気質を向上させるポイントのひとつは換気の徹底です。例えば大気中の浮遊粉じんは、換気をしないと室内に蓄積される一方のため換気が欠かせません。オフィスビルには通常機械換気設備が設置されており、それが正常に稼働していれば問題ありませんが、そこに窓を開けての換気を組み合わせると、より効果的です。窓を開けての換気は、1時間に10分程度、可能であれば1時間に5分ずつ行うのが理想的です。空気は一方向に流れるため、対角線上にある2カ所の窓を開けると、効率的に換気できます。

適切な清掃の実施

換気だけでは室内の有害物質を完全に取り除くことはできません。換気を徹底すると同時に、適切な清掃を行うことも空気質の向上には重要です。特に、ダニの死骸や糞は絨毯の奥深くに存在する可能性が高いため、定期的に清掃を行い、室内を清潔に保つことが重要です。

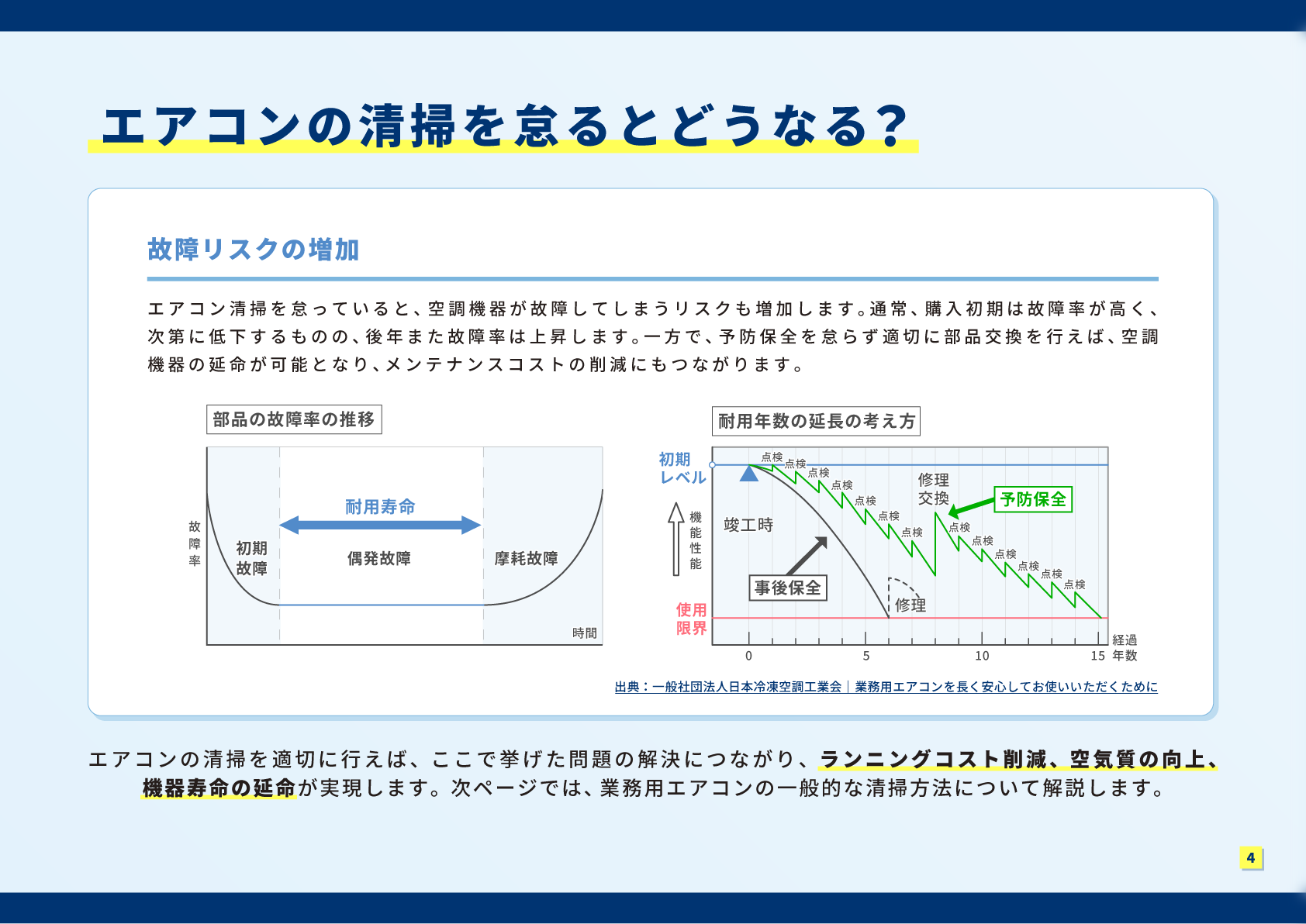

空気調和設備の適切なメンテナンス

空気調和設備や機械換気設備は、適切にメンテナンスしなければ汚れやカビの発生原因となり、空気質の悪化にもつながります。ただし、専門知識のない人ができることは限られていますので、適宜専門業者に任せることも必要です。

空調調和設備の適切なメンテナンスについては、「業務用エアコンを自分で掃除する方法は?ポイントや業者に依頼すべきケースなどを解説」や「エアコンの維持に欠かせないメンテナンスの重要性・メリットを解説」、「空調機器のメンテナンスを外注するメリットとおすすめサービスをご紹介」などが参考になります。ぜひご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

空気質の向上はこまめな清掃と空調管理がカギ

室内空気質とは、空気の質について、「清浄度」「温度」「湿度」「気流」などから評価するものです。

空気中に含まれる化学物質の成分量を数値化したものが、そのひとつの指標となります。

酸素と窒素以外に、空気には二酸化炭素やほこり、粉じん、ホルムアルデヒドなども含まれており、

それらの量が多いと、快適な空間が損なわれるリスクが高まります。

空気質を向上させるには、こまめな換気や空気調和設備のメンテナンスなどが重要です。

ダイキン工業が提供する「エアネットサービスシステム」では、30年積み重ねてきたIoT技術により空調管理を適切にサポート。

「エアコン洗浄サービス」では、空調機内部の汚れに合わせ、洗浄クリーニングや消耗品の交換を行います。