省エネとは?省エネの重要性や日本の取り組み事例をあわせて解説!

近年、地球温暖化や資源枯渇の問題が深刻化する中、「省エネ」という言葉をよく耳にするようになりました。省エネは、単にエネルギー消費を抑えるだけでなく、私たちの生活や企業活動、さらには地球環境に大きな影響を与える重要な取り組みです。

本記事では、省エネの基本概念から、その重要性、日本の具体的な取り組み事例まで、幅広く解説します。持続可能な社会の実現に向けて、私たち一人一人ができることは何か、一緒に考えていきましょう。

空調のプロであるダイキンでは、お客様の省エネをサポートするために、空調機の遠隔監視データをもとに、お客様に合わせた最適な省エネ運用をご提案しております。企業にとって省エネ対策に取り組むことは、多くのメリットにつながるため、この機会に取り組んでみてはいかがでしょうか。詳細は「省エネ運用のご提案」をご覧ください。

省エネとは

省エネとは、「省エネルギー」の略称で、エネルギーの使用効率を高め、無駄なエネルギー消費を減らすことを指します。具体的には、同じ作業や生活水準を維持しながら、使用するエネルギー量を削減する取り組みのことです。近年では、技術革新により、より効率的なエネルギー利用が可能になっており、省エネの可能性はますます広がっています。

省エネの重要性

省エネの重要性は、エネルギー、環境、経済の3つの側面から考えることができます。これらの要素は密接に関連しており、省エネの推進は持続可能な社会の実現に不可欠です。

エネルギーの安定供給につながる

現在、世界的にエネルギー需要は増加しており、国際エネルギー機関(IEA)によると、2050年には電力需要は現在の80%~150%まで増加すると考えられています。

しかし、石油や石炭などの化石燃料は有限であり、人工的に生産することはできません。現在の消費ペースを維持すると、石油の可採年数は約53年、石炭は約132年、天然ガスは約49年(2020年末時点)と推定されています。つまり、地球上の人々がエネルギーを現在のペースで消費し続ければ、近い将来、資源の枯渇に直面し、これまでの豊かな生活を維持できなくなる可能性があります。

そのため、省エネに取り組むことで、限りある資源の消費速度を抑え、より長期間にわたってエネルギーを利用可能にしなければなりません。これは特に、日本のようなエネルギー資源の乏しい国にとって重要です。日本のエネルギー自給率は約13%(2020年度)と低く、海外からの輸入に大きく依存しています。省エネを進めることで、エネルギー消費量を削減し、安定的なエネルギー供給につながるのです。

参考IEA「2023年版世界エネルギー見通し」(WEO 2023)を発表、低排出電源としての原子力拡大を予測|日本原子力産業協会

地球温暖化防止につながる

地球温暖化による気候変動や異常気象などは、人間の実生活にも悪影響を及ぼすため、省エネ対策に取り組むことは、私たち一人ひとりが未来の地球と社会を守るための重要な行動といえます。

省エネによるエネルギー消費量を削減することで、温室効果ガスの排出削減にもつながります。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によると、世界の温室効果ガス排出量の大部分が化石燃料の燃焼によるものです。省エネを進めることで、これらの排出量を大幅に削減できる可能性があります。

コスト削減につながる

省エネは、企業にとって重要なコスト削減策となります。エネルギー消費量の削減は、光熱費などの経費削減に直接つながり、企業の収益性向上に寄与します。例えば、LED照明への切り替えや高効率空調システムを導入することで、初期投資は必要となりますが、長期的には大幅なコスト削減を実現します。

当社事例ですが、社会福祉法人西春日井福祉会特別養護老人ホーム平安の里様では、ダイキンの省エネサポートサービスである「EneFocus α」を導入し、省エネに取り組んだところ、導入直後の3か月間の比較において、空調消費電力量は約26.0%削減、最大需要電力では13kWを抑制することができました。これにより、3ヶ月で電気料金を269,500円※1も削減できております。

※1:従量料金14円/kWh、デマンド料金/1,400円/kWとして3ヶ月分を算出した場合。

電気料金は基本料金の契約区分、電力会社プラン等によって変動します。

参考IPCC 第 6 次評価報告書 第 3 作業部会報告書|IPCC

詳しくはこちらの事例よりご覧ください。

このように、省エネに取り組むことで企業にとってもコスト削減というメリットを享受できるのです。

世界と日本のエネルギーの現状

世界と日本のエネルギー事情を理解することは、省エネの重要性を認識する上で不可欠です。ここでは、世界と日本のエネルギー消費の傾向や課題について詳しく見ていきましょう。

世界のエネルギーの現状

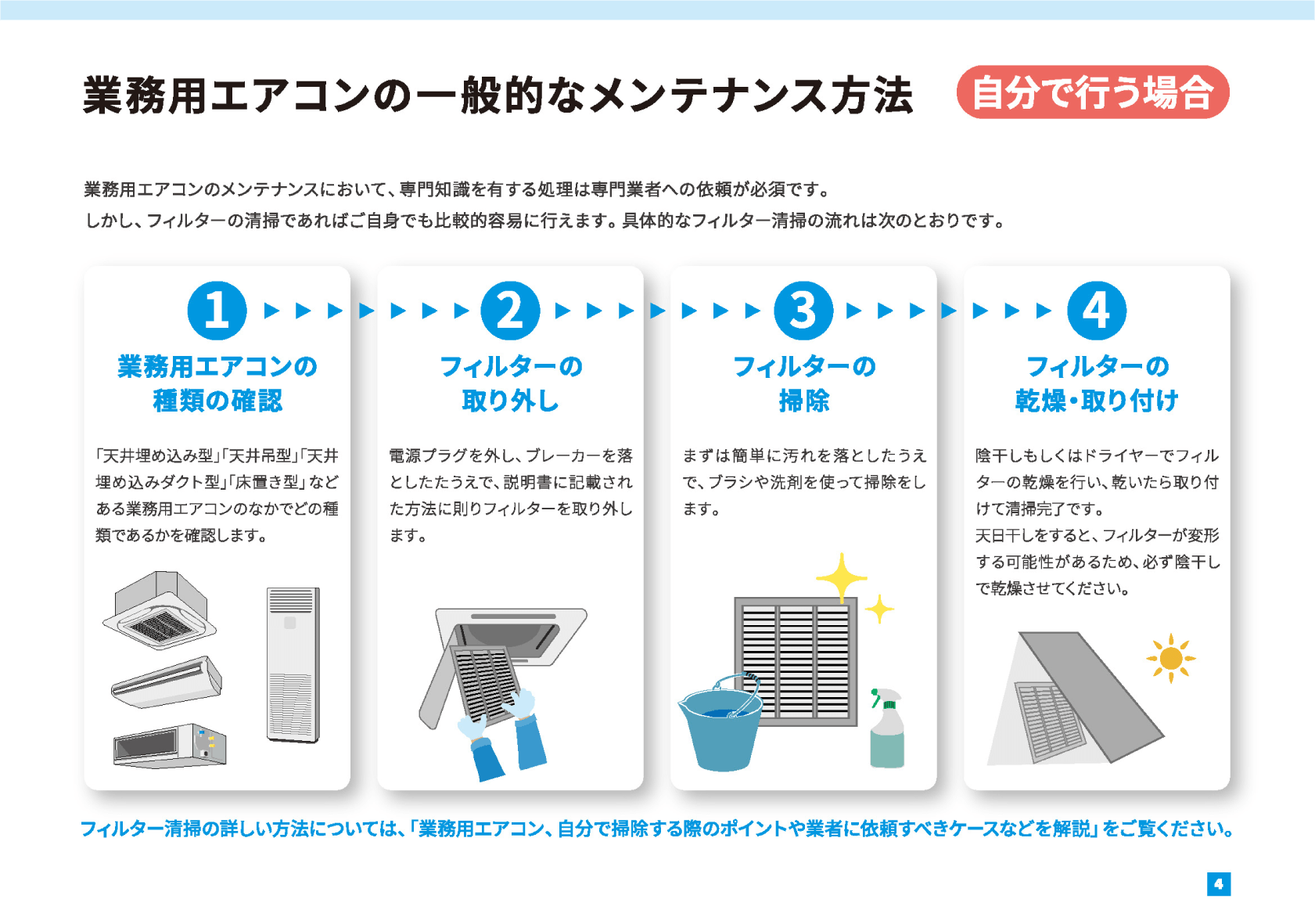

世界のエネルギー消費は、経済成長と人口増加に伴い、急速に増加しています。資源エネルギー庁によると、石油換算で1965年から年平均2.3%で増加し続けており、2020年には133億トンに達したほどです。特に新興国でのエネルギー需要の増加が顕著で、アジア大洋州を中心に世界のエネルギー消費の増加を牽引しています。

エネルギー源別に見てみると、石油消費量は1965年から2020年まで年平均1.8%増加、石炭も年平均1.7%増加、天然ガスは年平均3.2%増加しています。

ほかにも原子力や風力、太陽光などの再生可能エネルギーなどのエネルギーも伸びてはいますが、シェアでみると2020年時点では4.3%と5.7%とエネルギー全体に占める割合としては大きくはありません。

日本のエネルギーの現状

日本のエネルギー事情は、資源の乏しさと東日本大震災後の原子力発電所の停止により、特殊な状況にあります。先述したように日本の一次エネルギー自給率は約13%と低く、大部分を海外からの輸入に頼っています。エネルギー源別の構成比は、石油36.2%、天然ガス21.5%、石炭25.8%、再生可能エネルギー10.3%、原子力2.6%となっています。(2022年度)

東日本大震災以降、原子力発電所の停止に伴い、火力発電への依存度が高まり、CO2排出量の増加や発電コストの上昇が課題となっています。

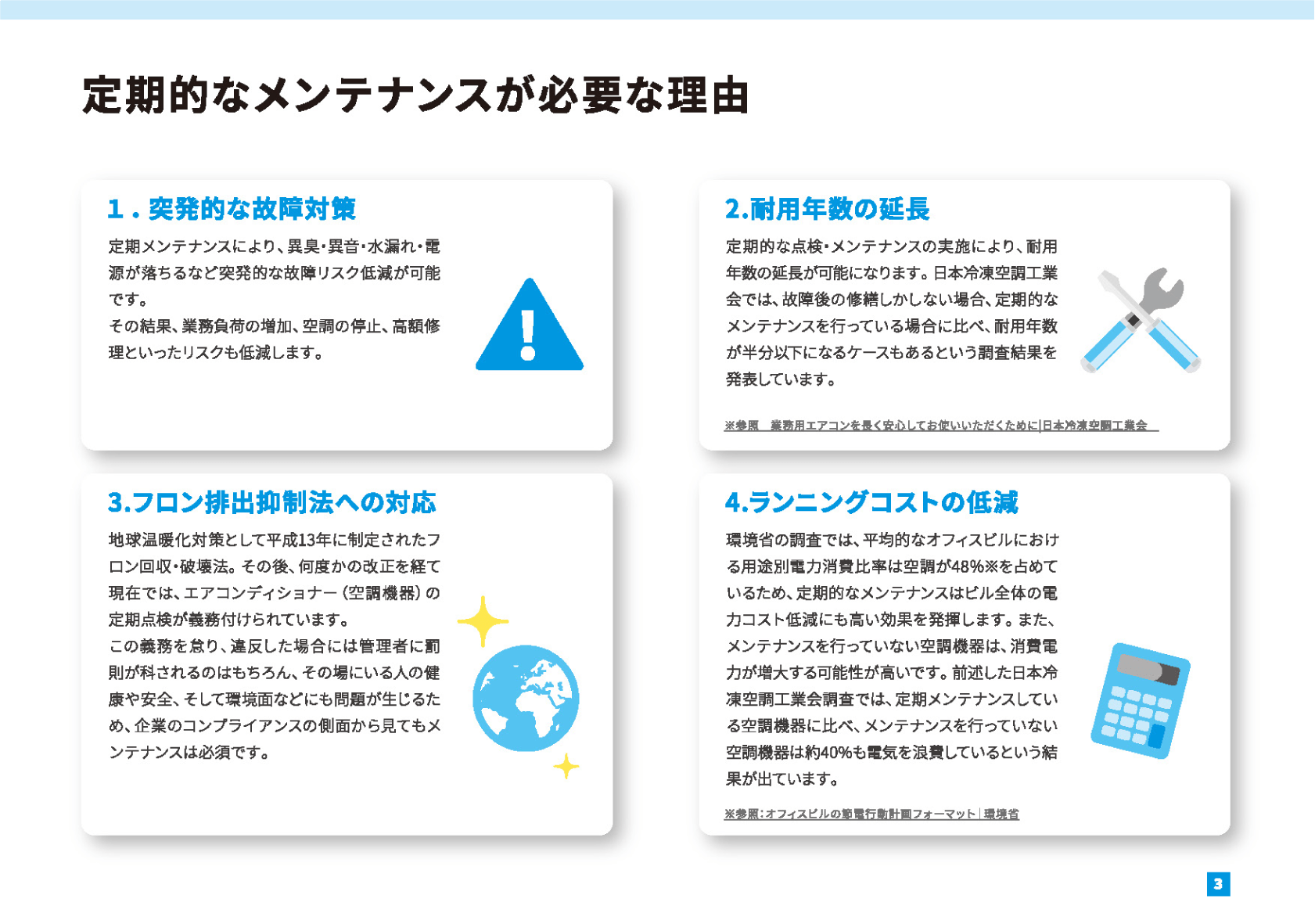

こうした現状の課題や世界的な脱炭素化の流れの中で、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げており、省エネの推進と再生可能エネルギーの導入拡大が重要な施策となっています。

日本の省エネの取り組み事例

日本は世界有数の省エネ先進国として知られており、さまざまな分野で革新的な省エネ技術や取り組みが行われています。ここでは、その中でもダイキン工業の取り組みを紹介します。

ダイキン工業の省エネへの取り組み

ダイキン工業は、空調機器メーカーとして世界をリードする企業であり、省エネ技術の開発と普及に大きく貢献しています。

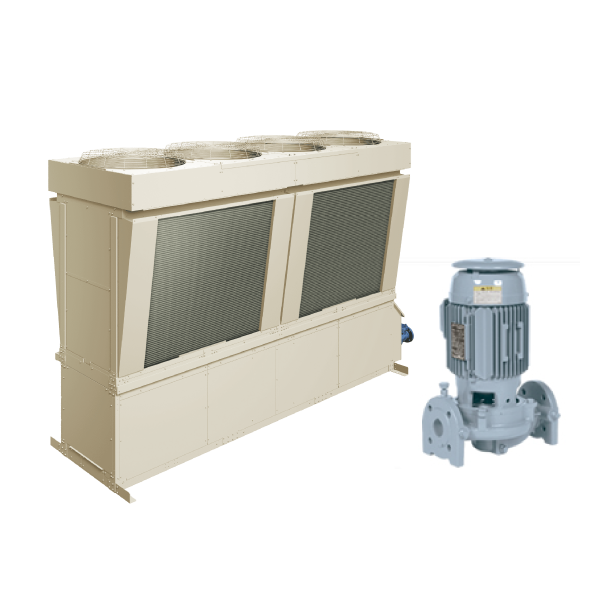

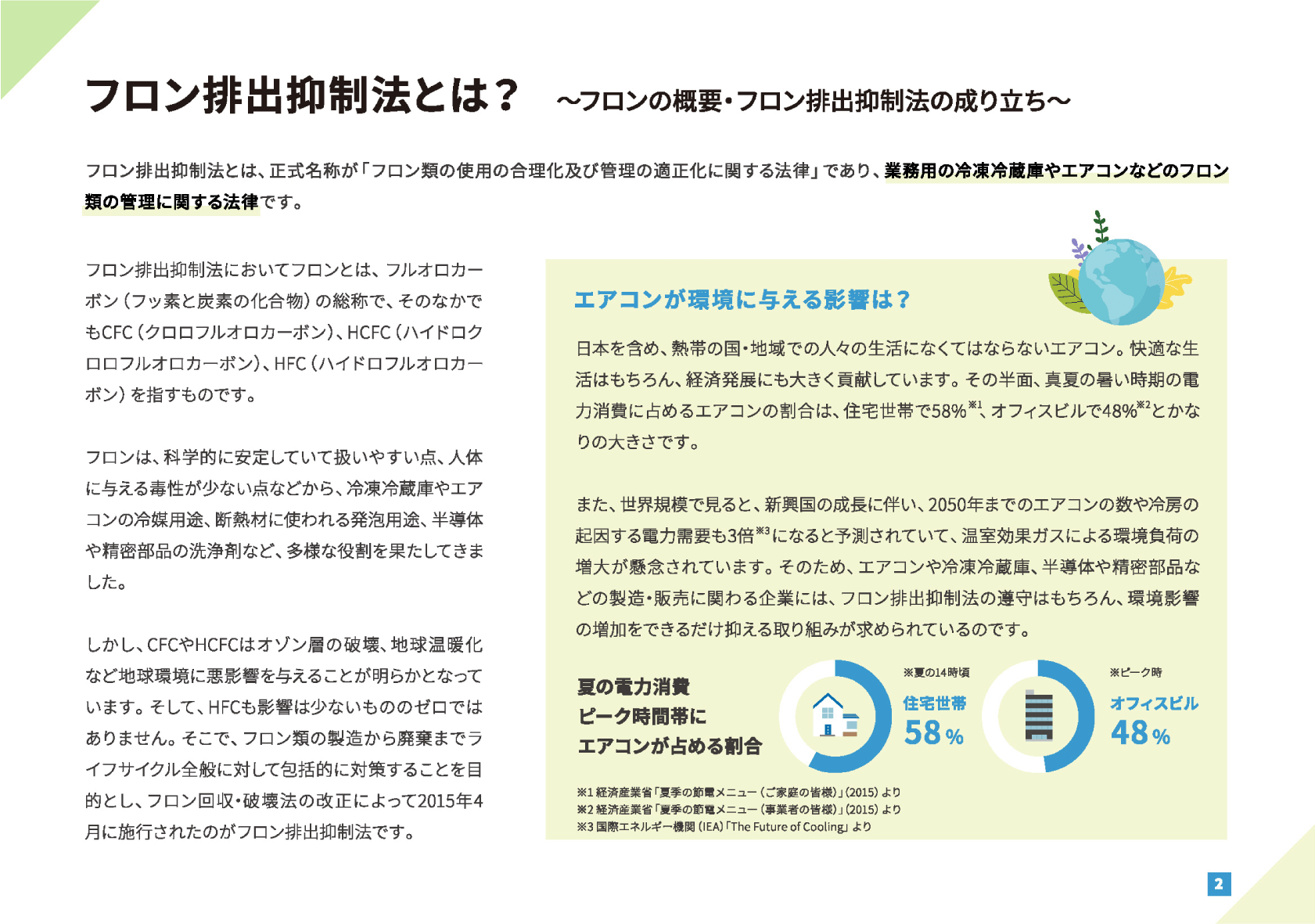

その中で、ダイキン工業では省エネに役立つさまざまなサービスを提供しております。その中でも、「レトロフィットメンテナンスプラン」と「EneFocus α」を組み合わせた事例を紹介します。

社会福祉法人白百合会特別養護老人ホーム 恩方ホーム 様では、2017年のエネルギー使用量が最大になったことを機に省エネ対策に取り組みました。

後述する省エネ診断の結果を基に、省エネに対する勉強会や空調・照明の運用ルールの設定や改修などを行い、ダイキン工業のレトロフィットメンテナンスプランと空調遠隔監視(EneFocus α)の導入も実施されました。

その結果、エネルギー使用量と最大需要電力を実施前と実施後では約35%も削減できました。また、EneFocus αでは運用スケジュールを自動化できるため、職員が各自の業務に専念できるようになり、サービスの質向上にもつながっています。

こちらの事例につきましてはこちらからご覧ください。

このようにダイキン工業では、お客様の省エネをサポートしております。ほかにもお客様に最適なサービスがありますので、ぜひ一度ご相談ください。

企業で行える省エネ対策

企業にとって、省エネ対策は環境負荷の低減だけでなく、コスト削減や競争力強化にもつながる重要な取り組みです。ここでは、企業が実施できる具体的な省エネ対策について、3つの主要な方法を詳しく解説します。

オフィスビルでの省エネ対策については「オフィスビルでの省エネとは_メリットや具体例_成功事例を紹介」をご覧ください。

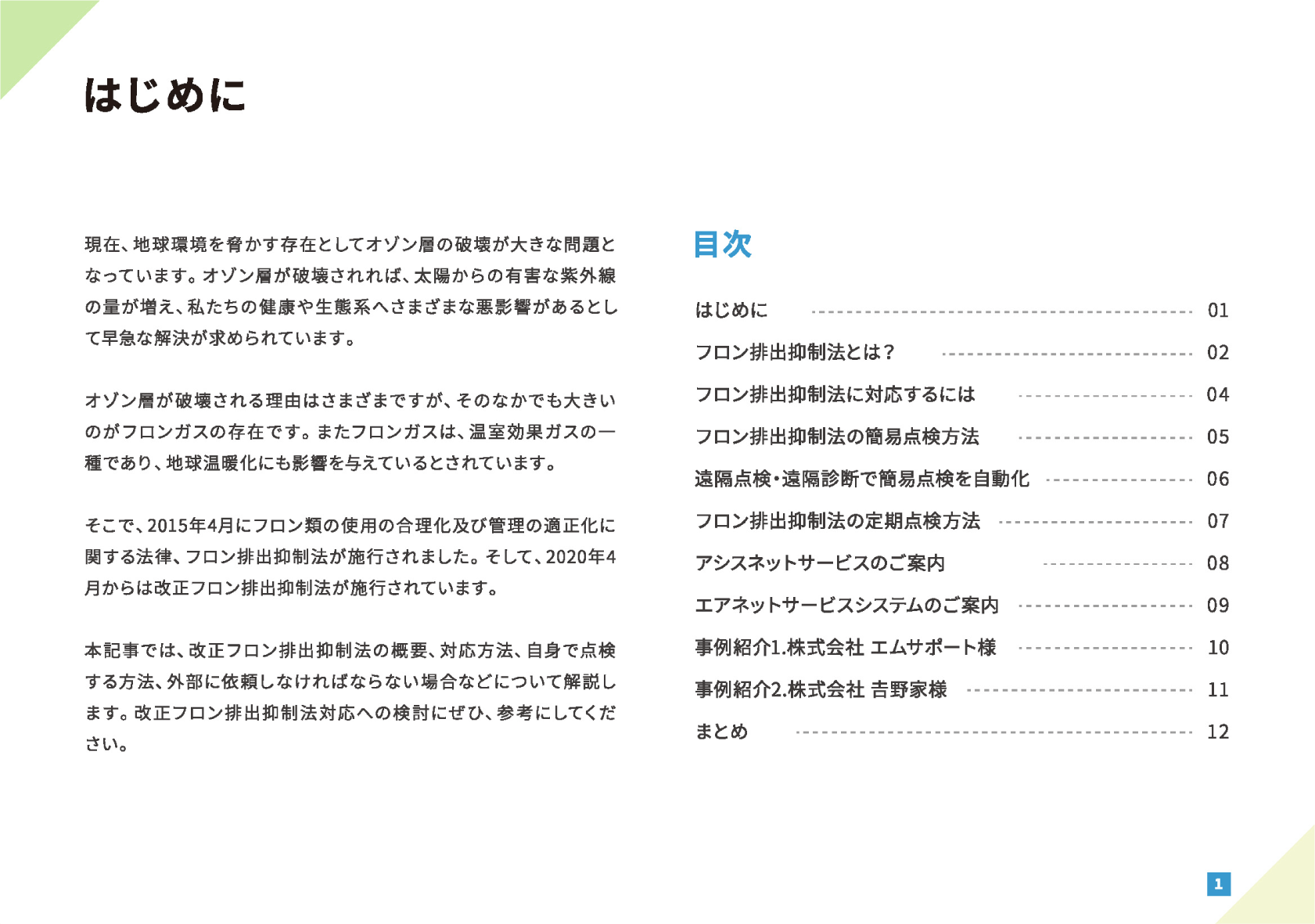

省エネ設備への更新

古い設備を最新の省エネ設備に更新することは、エネルギー効率を大幅に向上させる効果的な方法です。例えば、従来の蛍光灯からLED照明への切り替えにより、大幅なエネルギー削減と光熱費の削減につながります。また、長寿命化によるメンテナンスコストの削減も期待できます。

他にも空調設備や給湯設備、生産設備などを更新することで、企業全体のコスト削減につながるでしょう。設備更新の際は、初期投資コストと長期的な省エネ効果のバランスを考慮し、適切な投資判断を行うことが重要です。また、政府の補助金制度を活用することで、初期投資の負担を軽減できる場合もあります。

補助金制度をお探しの際は、下記のサイトより検索がおすすめです。

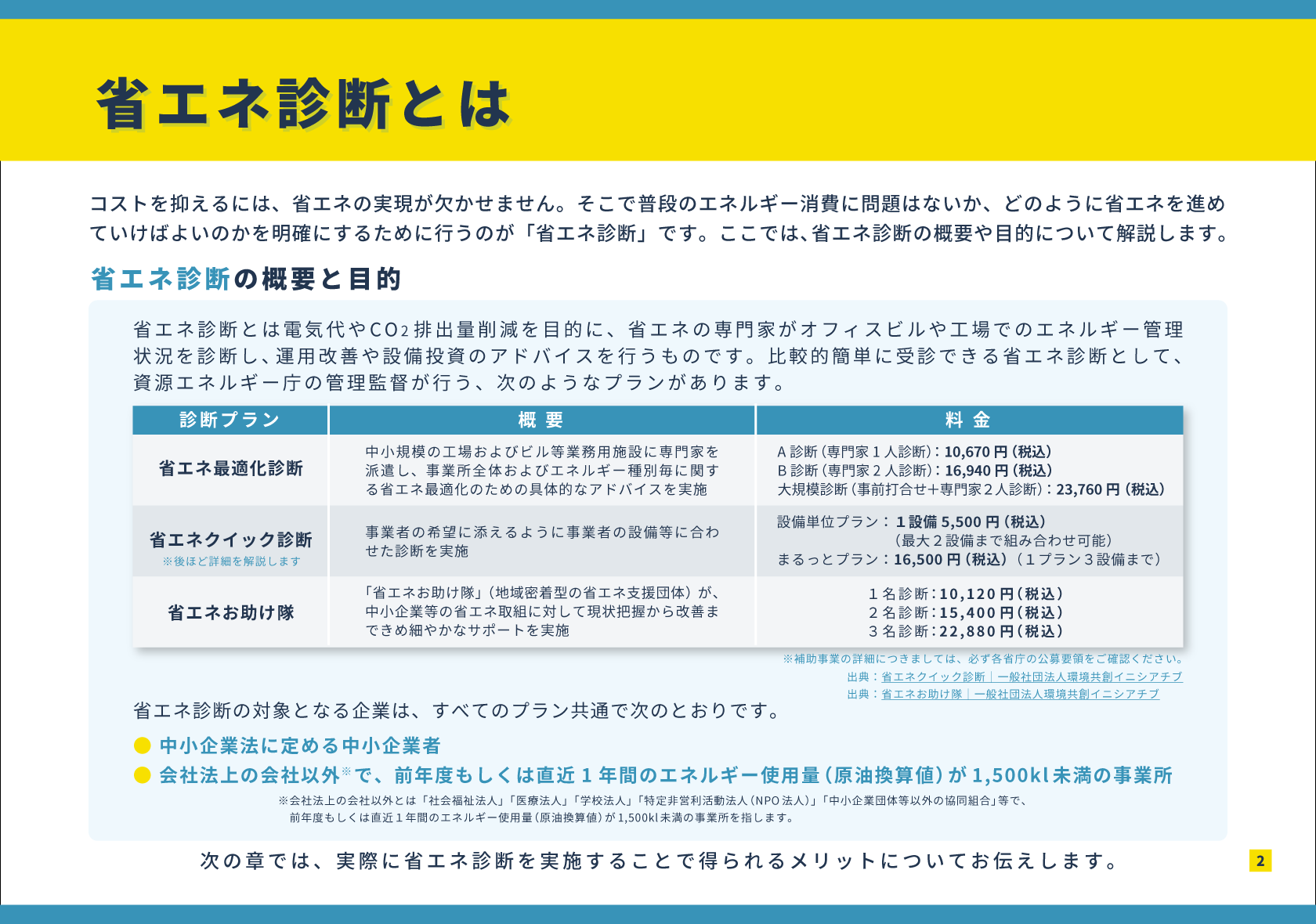

省エネ診断の受診

省エネ診断は、専門家がオフィスビルや工場のエネルギー使用状況を詳細に分析し、最適な省エネ対策を提案するサービスです。この診断結果と提案内容に基づいた省エネ対策を実施することで、効果的な省エネ対策につながります。

比較的簡単に受信できる省エネ診断として、資源エネルギー庁の管理監督が行う、次のようなプランがあります。

- 省エネ最適化診断

- 省エネクイック診断

- 省エネお助け隊

ダイキン工業も診断期間として登録している「省エネクイック診断サービス」※1であれば、短時間でニーズに応じた診断が可能です。ただし、対象となる企業※2や申し込み期限など注意すべき点がいくつかあるため、受診には確認が必要です。

ぜひ、省エネ診断をご検討している方はこちらのお問い合わせよりご相談ください。

※1:令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業

※2:省エネ診断の対象となる企業は、すべてのプラン共通で次の通りです。

- 中小企業法に定める中小企業者

- 会社法上の会社以外※3で、前年度もしくは直近1 年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl 未満の事業所

※3:会社法上の会社以外とは「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人(NPO 法人)」「中小企業団体等以外の協同組合」等で、前年度もしくは直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl 未満の事業所を指します。

既存ビルのZEB化

ZEB(Net Zero Energy Building)とは、消費される年間の一次エネルギーの収支を、省エネと創エネによりゼロにすることを目指した建物のことを指します。

既存ビルのZEB化を目指すことで、エネルギーコストの削減だけでなく、快適性や生産性、企業価値・不動産価値の向上につながります。ほかにもBCP対策につながるなどさまざまなメリットがあります。

ZEBについて詳しくは、「ZEBとは?建物の省エネ化を実現し、快適な空間を創出する取り組みを解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

企業の競争力強化のためにも省エネ対策に取り組もう

省エネ対策は、単なる環境負荷への軽減を目指すだけでなく、企業にとっても持続可能性と競争力を高める重要な経営戦略です。エネルギー使用量を抑えることで、光熱費などのコスト削減に直接つながります。また、積極的な省エネ対策の実施により、企業の社会的責任(CSR)活動として評価され、ブランド価値の向上に寄与するなどさまざまなメリットにつながります。このように省エネ対策に取り組むことは、初期投資が必要な場合もありますが、中長期的には大きなリターンが期待できる投資です。初期投資に不安な場合は、政府の補助金制度や税制優遇措置を活用することで、初期負担を軽減することも可能です。

企業規模や業種に関わらず、まずは省エネ診断を受診し、自社の省エネポテンシャルを把握することから始めてみましょう。

ダイキン工業では、省エネへの取り組みを積極的に推進しています。お客様の空調設備を遠隔監視する「エアネットサービスシステム」では、快適性を保ちながら省エネ運用をサポートする機能が搭載されており、消費電力最大20%※4も削減可能です。

※4:弊社2015年以降販売のVRVとの比較です。オフィス用との建物における、1年間(冷房、暖房)の検証結果です。運転時間や利用用途によって、省エネ効果が見込めない場合があります。