ビルメンテナンス業界の現状は?

課題の解決策と今後の動向

ビルのメンテナンスは常に必要であるため、基本的には景気動向によって

市場規模が大きく変動することはなく、比較的安定した業界と言えます。

ただ、少子高齢化の影響もあり、人手不足による作業員の負担増大はこの業界においても大きな課題のひとつです。

そこで今回は、あらためてビルメンテナンス業界の主な業務、現状の課題を見たうえで、

解決策や今後、メンテナンス業界に求められるものについてお伝えします。

人手不足や日々のメンテナンスの負担の解決策にお悩みの管理者の方は、ぜひ参考にしてください。

ビルメンテナンス業界の主な業務

ひと口にビルメンテナンス業務といってもその種類は多様です。

ここでは、ビルメンテナンス業界における主な4つの業務を紹介します。

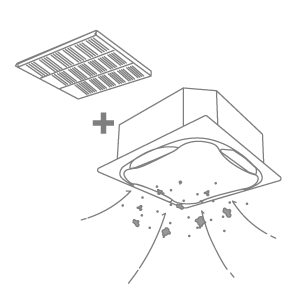

1.清掃管理業務

主にロビーや廊下の床や壁面、扉、窓など、共用部分の清掃を行う業務です。

また、オフィスビルであればオフィス内の清掃も行います。

さらにコロナ禍を経て、単純に施設内の清掃をするだけではなく、消毒・殺菌など感染症防止対策も清掃管理業務の重要な任務のひとつとなりました。

2.保安管理業務

建物の防犯や防災のために行う業務です。建物内外の警備や巡回のほか、門扉の開閉や入退館者の管理、駐車場の整備などもこれに含まれます。

緊急事態が発生した際には素早く対処し、人々の生命や財産を守ります。

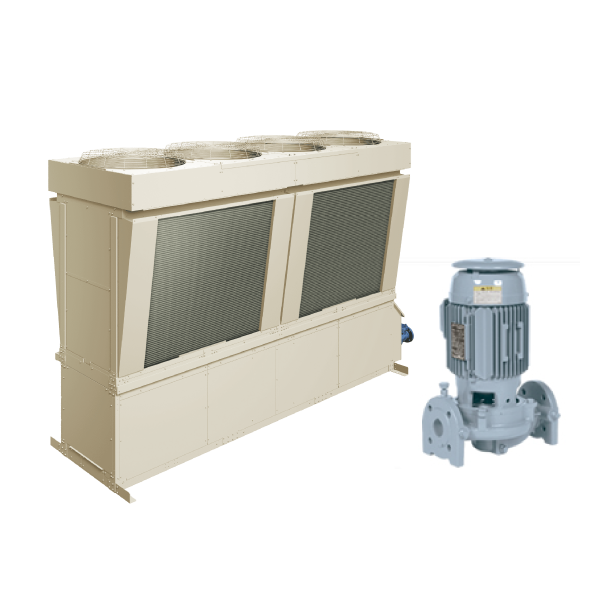

3.設備管理業務

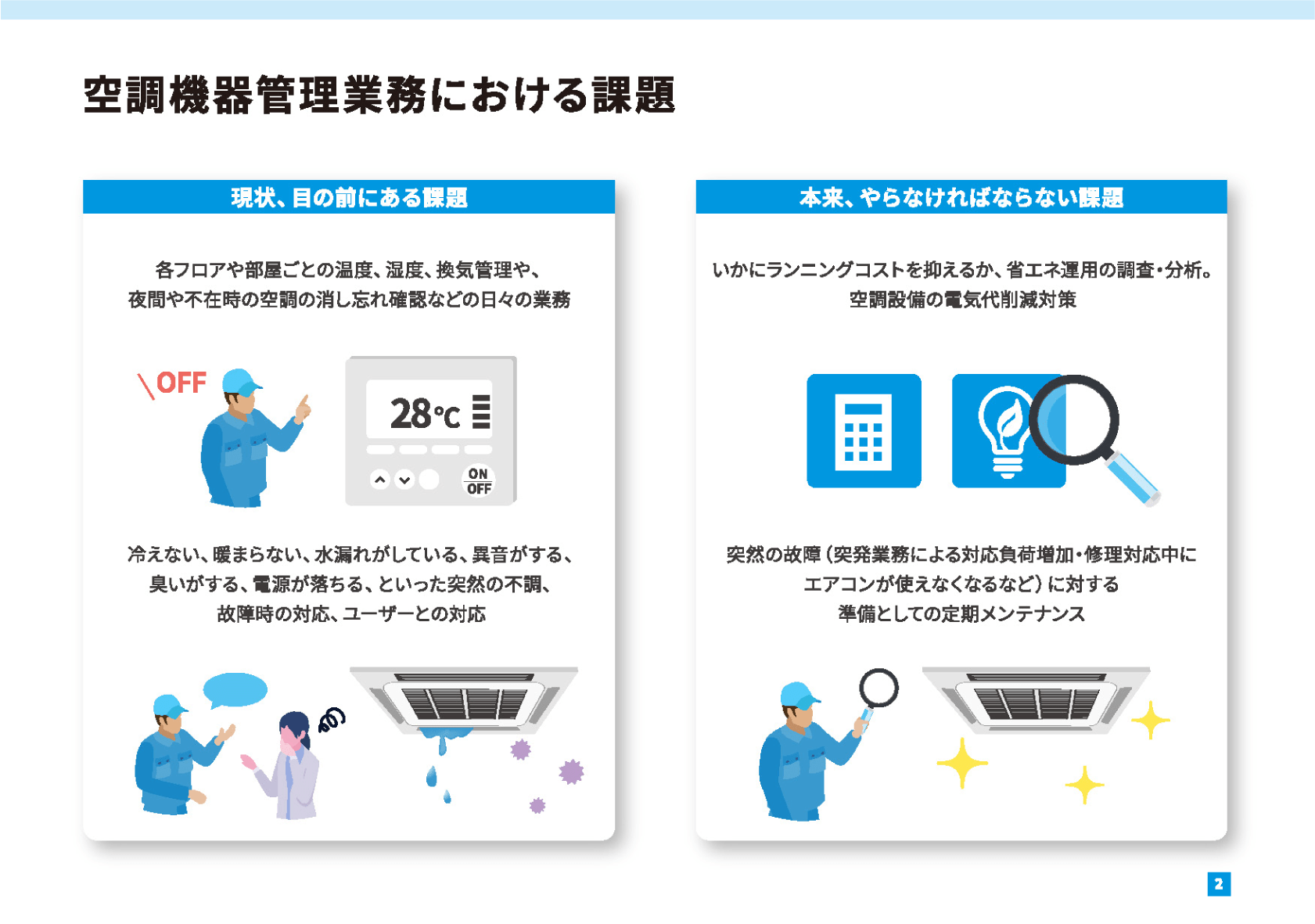

主に建物内の設備全般の点検業務です。電気設備や空調機器の監視、点検、整備、保全のほか、記録の分析や保存などを行います。

電気、空調ともに建物を快適に保つために欠かせない設備のため、適切な監視、点検整備が求められます。

設備管理についての詳細は、「保守点検とは?業務用エアコンの故障や不備に迅速に対応するためのポイント」や「設備保全とは?業務用エアコンで欠かせない保全業務の重要性を解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

4.衛生管理業務

建築物衛生法において、百貨店や店舗、事務所、学校など相当程度の規模を有する建物は「特定建築物」と定義されています。

これらの建物は、「建築物環境衛生管理基準」に従い維持管理しなければなりません。

衛生管理業務では、特定建築物について実際に衛生管理基準を満たしているか、測定、点検、調整などを行います。

具体的な例としては、室内空気質の測定・管理、飲料水の残留塩素測定、水質検査、貯水槽の清掃、給水管の洗浄、ねずみや昆虫の防除などです。

室内空気質の測定については、「空気質とは?快適な空間を実現する基準や質向上のポイントを解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

ビルメンテナンス業界の現状と課題

続いて、ビルメンテナンス業界の現状や課題について見ていきましょう。

ビルメンテナンス業界の現状

ビルメンテナンス業界はほかの業界と比べると、比較的景気動向の影響を受けにくい業界です。

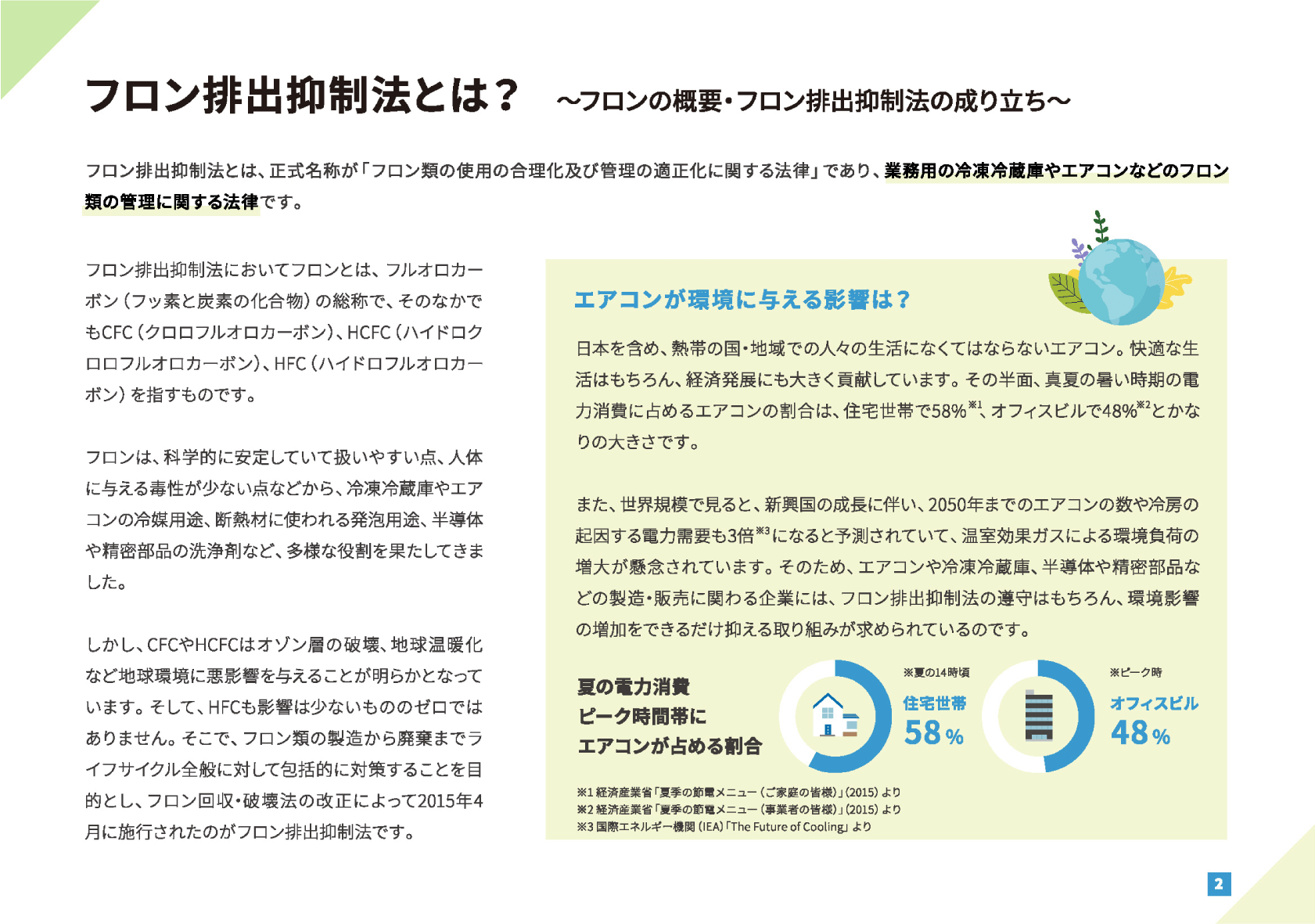

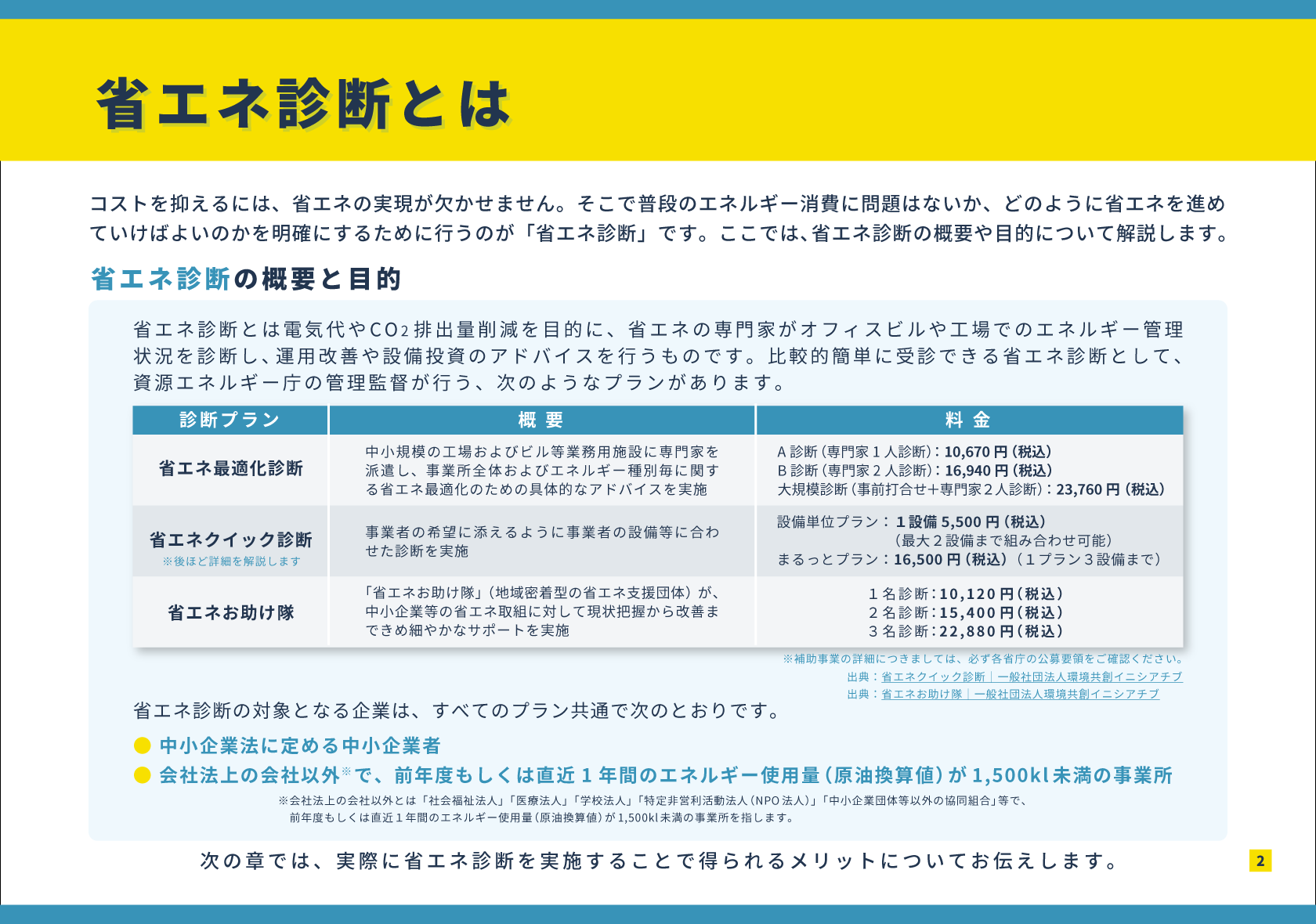

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が発表した「ビルメンテナンス情報年鑑2023」によると、

ビルメンテナンス業の市場規模推計は2020年の4.5兆円から2021年は4.57兆円と微増しています。

ビルメンテナンス業務を受注している施設を種類別でみると、「事務所、オフィスビル」が最も多い結果となりました。

加えて、「病院、クリニック等医療施設」「官公庁舎、自治体庁舎、役場施設」「住宅、マンション、居住施設」「学校、大学、教育施設」においても、本社、支社・営業所ともに5割を超えています。

引用ビルメンテナンス情報年鑑2023|公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

ビルメンテナンス業界が抱える課題

上述したように比較的景気動向の影響を受けにくい業界ではありますが、抱える課題も少なくありません。

具体的には次のような点が挙げられます。

作業員の高齢化

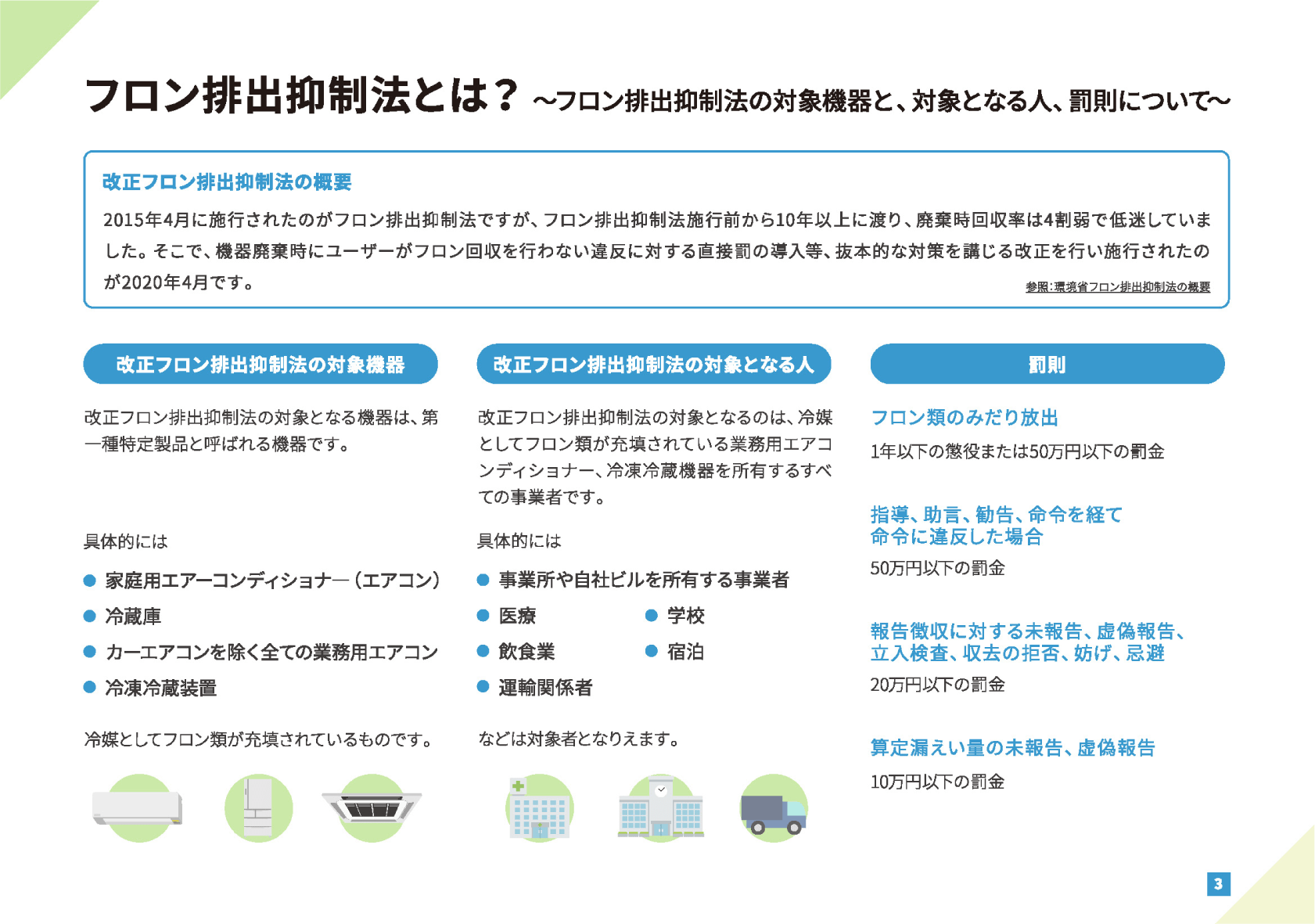

「ビルメンテナンス情報年鑑2023」によると、一般清掃業務で最も多い年齢層は60歳以上で、全体の46.7%とほぼ半数に近い割合です。

また、設備管理業務では、60歳以上は28.9%ですが、40~59歳が45.4%とこちらも高齢化傾向にあります。

一般清掃業務、設備管理業務、警備業務以外の業務でも40~59歳が45.6%と半数近くを占め、どの業務も高齢化が課題となっています。

同じく「ビルメンテナンス情報年鑑2023」において、ビルメンテナンス業の悩みごとについて尋ねた調査でも、「現場従業員の若返りが図りにくい」という悩みが 77.2%と多く寄せられました。

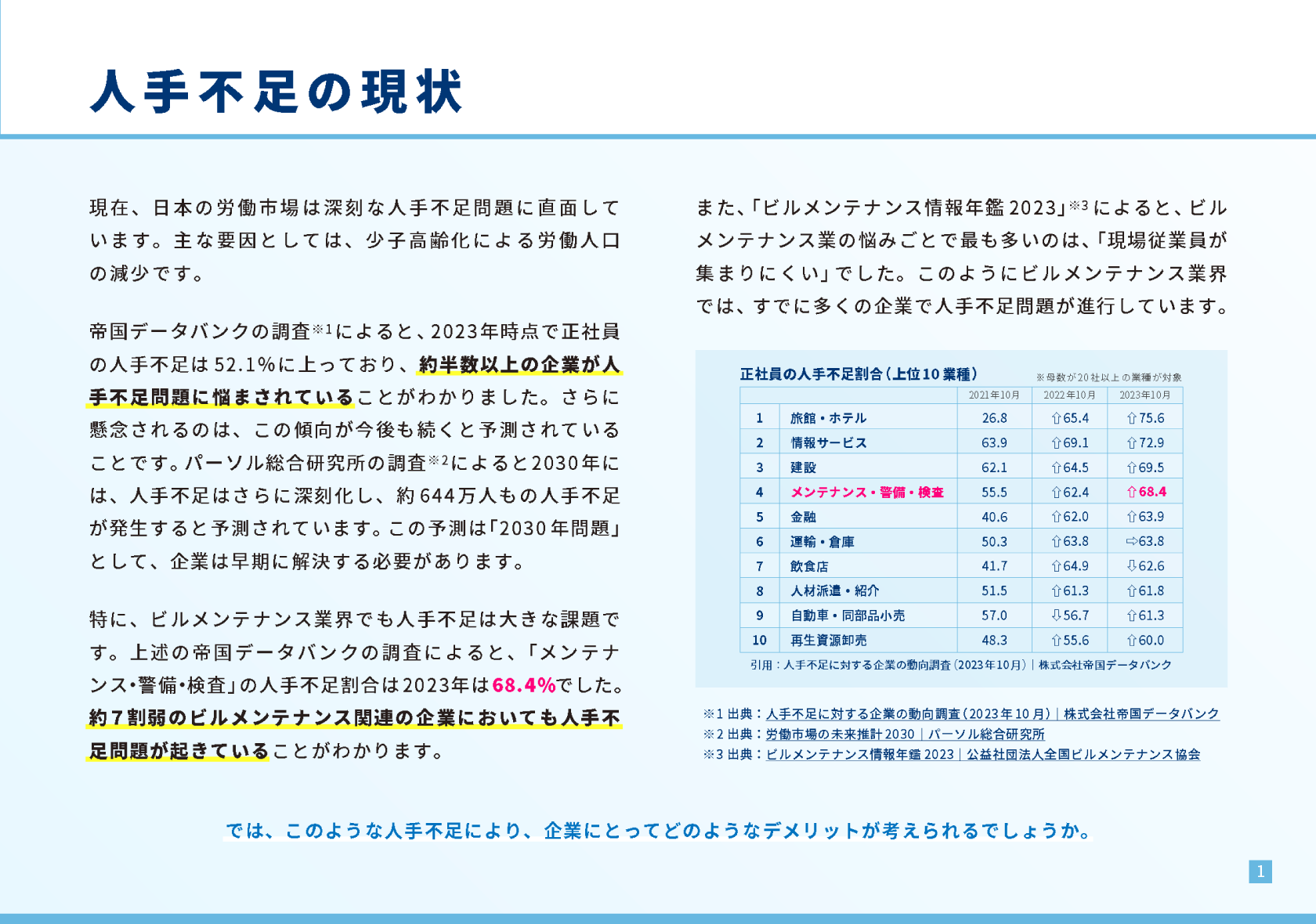

人手不足

株式会社帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」によると、「メンテナンス・警備・検査」の人手不足割合は68.4%です。2022年10月が62.4%、2021年10月が55.5%ですから、人手不足の割合は年々増加傾向にあります。

参考人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)|株式会社帝国データバンク

「ビルメンテナンス情報年鑑2023」でも、ビルメンテナンス業の悩みごとで最も多いのは、「現場従業員が集まりにくい(89.7%)」となっています。

月商別、常勤従業員の規模別でみると、どちらも規模の大きい事業所ほど、従業員の確保に苦戦しているようです。

人手不足は、ビルメンテナンス業界にとって大きな課題です。

コスト高騰による経営圧迫

昨今のコロナ禍やウクライナ侵攻、円安などの影響で、電気代やガス代などエネルギーコストの高騰が続いています。

また、物価上昇が続き、さまざまなところでもコストが増大しています。

さらに、物価高に伴って業界にかかわらず賃上げ機運が高まっており、人件費の負担も大きくなっているでしょう。

「ビルメンテナンス情報年鑑2023」でも、「賃金上昇が経営を圧迫している」との悩みが 63.6%と、ビルメンテナンス業の悩みごとの中で3番目に多い結果となりました。

価格競争の激化

このようにあらゆるコストの高騰が経営を圧迫している一方で、

「オーナーに対して契約料金の交渉が難しくなっている(54.5%)」との悩みも近年増加傾向にあります。

ビルオーナーによる競争入札が採用されるケースでは特に、受注を獲得するために価格競争が激化していることが考えられます。

ビルメンテナンス業界が抱える課題の解決策

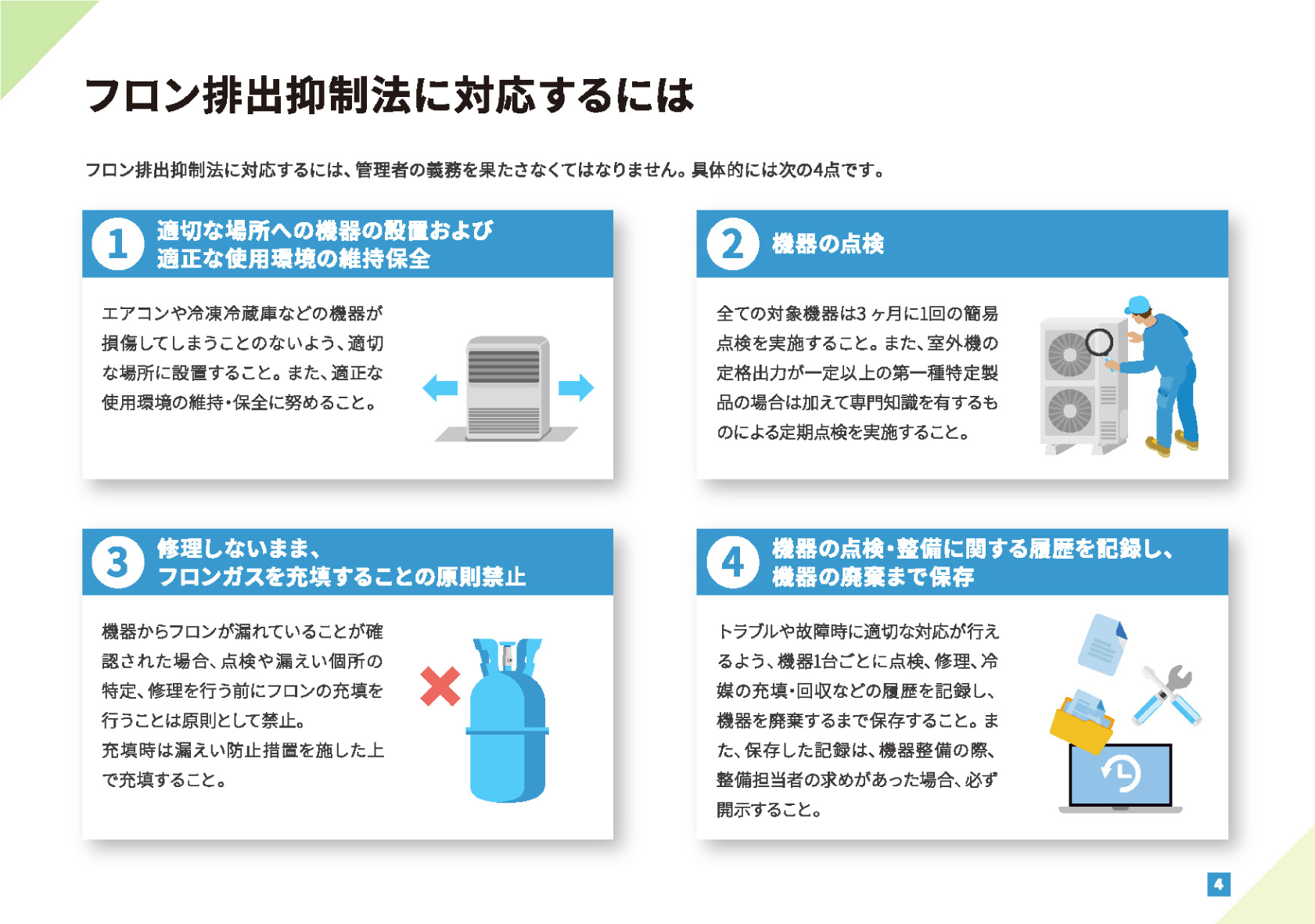

ビルメンテナンス業界が抱える課題を解決するには、外国人労働者の雇用を検討する、仕入れ価格の値下げ交渉をするなど複数の対策が考えられます。そして特に効果的な方法が、IT化とDXの推進です。

メンテナンス業務のIT化

メンテナンス業務をIT化することで業務が平準化され、属人化防止にもつながります。

その結果、作業員の高齢化が進みベテランが引退したとしても、業務が滞ってしまう事態を避けられます。

また、残業時間の削減や生産性向上も見込めます。

メンテナンス業務をIT化するメリットや活用事例については、

「メンテナンス業務にIT技術を活用するメリット・活用事例から導入方法まで」で紹介しています。ぜひご覧ください。

また、IT化によりビル設備の定期的なメンテナンスの実施や、電気や空調設備の適切な稼働を実現させれば、作業員にかかる負担が軽減します。

作業員の作業負担を減らすための対策については、

「省力化とは?ビルメンテナンスにおける空調管理を効率的に実現させるポイントを解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

ビルメンテナンスのDX推進

DX推進により、新たなサービスや新しい価値の創出が可能です。

例えば、デジタル技術によって遠隔監視・管理を実現すると、

小さな異常・不具合の段階で故障やトラブルを素早く発見でき、スピーディーな対応が行えます。

新しいサービス・価値の創出により、他社との差別化につながるだけではなく、作業の効率化が実現できるでしょう。

ビルメンテナンスにおけるDXについて詳しくは、「ビルメンテナンスにも欠かせないDX実現のメリットとポイントを解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

ビルメンテナンス業界の今後

コロナ禍もひと段落し、特に首都圏においては大型商業施設やオフィスビルの建設需要が高まり始めています。

建築資材の高騰や少子高齢化による人手不足は簡単に解決するわけではないものの、

ビルメンテナンスの業務は今後も拡大することが予測されています。

また、2023年2月24日、環境配慮契約法基本方針が閣議決定され、「エコチューニング」の法的位置付けが強化されました。

これにより、ビルメンテナンス業界では、これまで以上に環境に配慮した業務の遂行が求められます。

エコチューニングとは、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器、システムの適切な運用改善を行うことで、

温室効果ガス排出削減を目指すものです。

業務のIT化やDX推進により効率化を進めながら、エコチューニングに率先して取り組むことも、

今後のビルメンテナンス業界に求められていくでしょう。

ビルメンテナンスの課題解決にはIT化やDXの推進が重要

人手不足やコスト高騰などの課題が見られるビルメンテナンス業界。

しかし、需要は安定しているため、効率化による生産性向上を実現できれば、課題解消につながり、作業の効率化が実現できるでしょう。

それらの課題解決に効果が見込めるのが、IT化やDXの推進です。

業務のIT化により作業員の負担軽減や属人化防止が実現し、空いた時間を新たなサービスの開発や新事業の創出など、さらなるDX化へと向けられます。

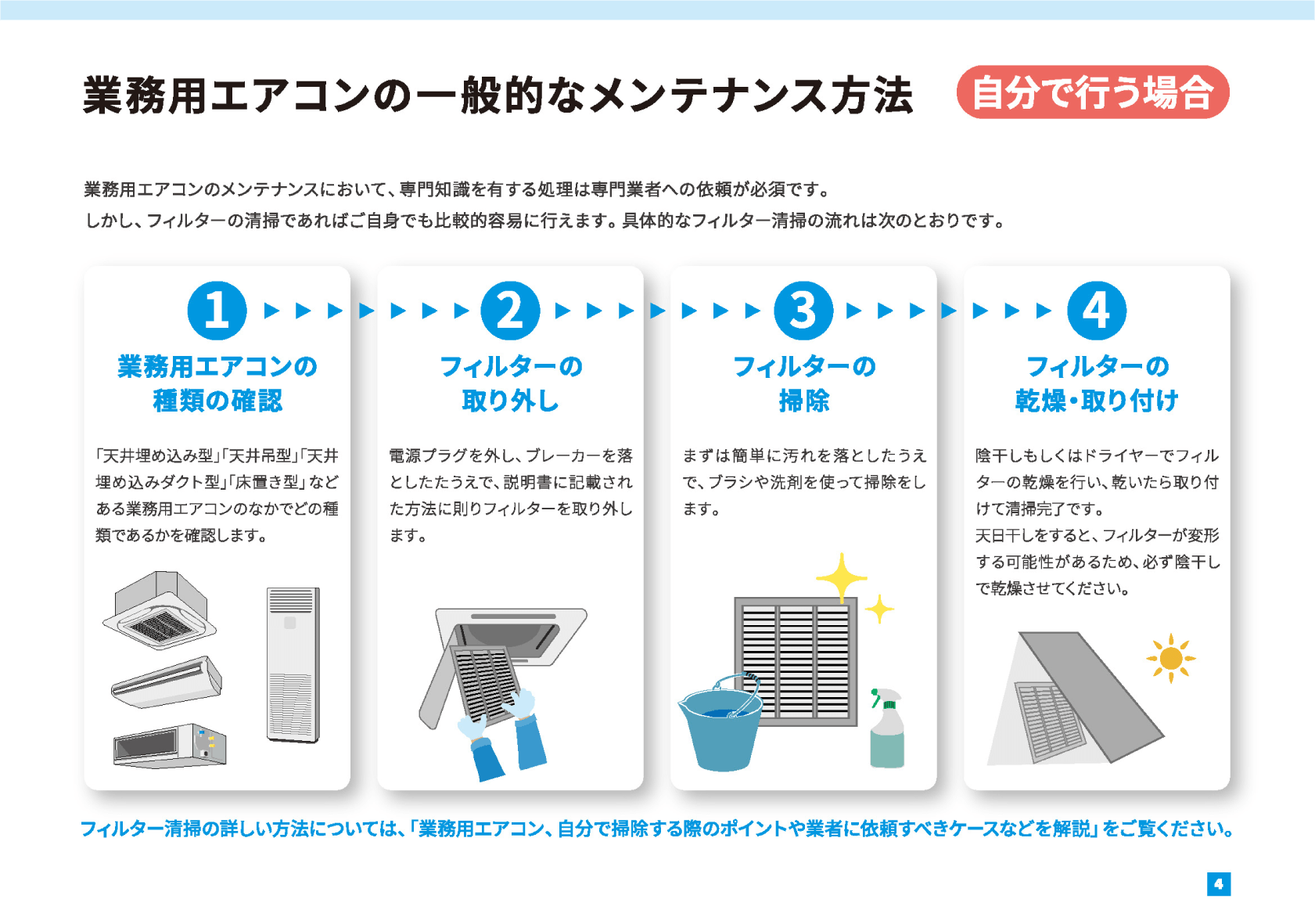

IT化におすすめなのが、ダイキン工業の「エアネットサービスシステム」の活用です。

IoT技術を用いて空調管理を効率化させるこのサービスは、管理者や作業員の負担軽減や業務効率化を実現します。

また、適切に空調を管理できれば電気代の抑制につながり、省エネ対策にもなります。