管理の効率化を実現するスマートビルディングとは?

メリットと課題を解説

AIやIoTを活用し、外部からでもビルの照明・空調設備などを一元で管理することを可能にするスマートビルディング。

ビル管理の効率化や省エネ化の実現に大きく貢献するとして注目を集めています。

一方で、海外での普及状況と比べると、日本ではまだまだ浸透していません。

そこで今回は、スマートビルディングの概要やメリット、課題についてお伝えします。

ビルの空調設備点検の効率化を検討している管理者の方は、ぜひ参考にしてください。

スマートビルディングとは

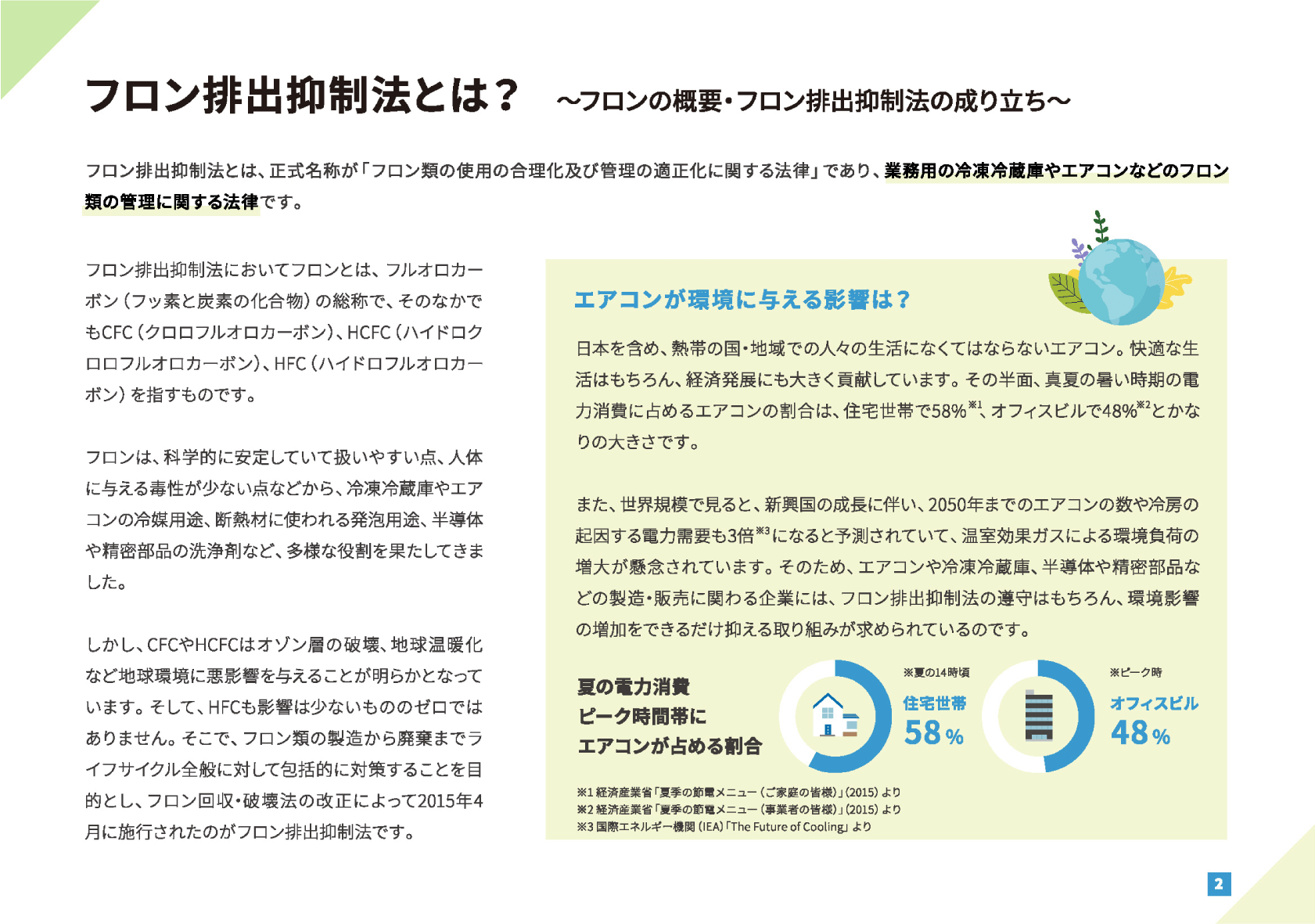

スマートビルディングとは、主にオフィスや商業ビルなどの大規模ビルディングで、照明や空調設備を一元で管理、制御するシステムを

備えたビルです。具体的には、ビル管理の効率化や省エネ化を目的として、ビル内の設備にAIやIoT機器を設置し、ネットワーク経由で管理しています。

ビル管理の効率化を目指した取り組みは以前から行われていて、照明や空調などの設備を一括管理するシステムもなかったわけではありません。

これまでの一括管理システムとスマートビルディングとの違いは、ネットワークで連携している点です。あくまでもビル内で管理するのがこれまでの

システムなのに対し、インターネットに接続できる環境であれば、外部からでも効率的に管理が可能なのがスマートビルディングです。

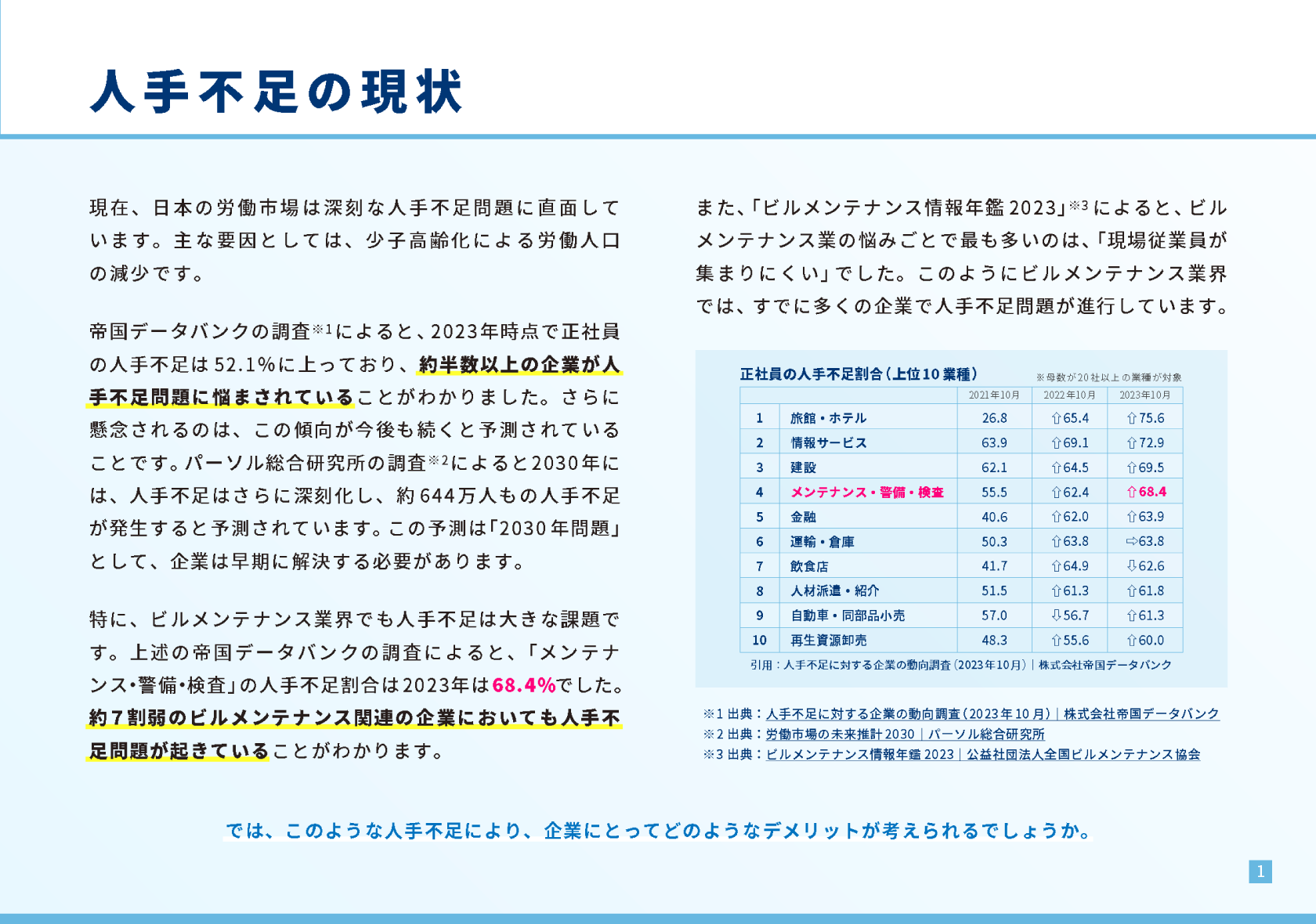

近年、ビル管理業務の人手不足は慢性化しており、デジタル化による業務効率化や人手不足問題への対策は喫緊の課題となっています。

そういった意味でも、ビル内設備の一元管理を可能にするスマートビルディングは大きな注目を集めています。

スマートビルディングに欠かせないBEMSとは?

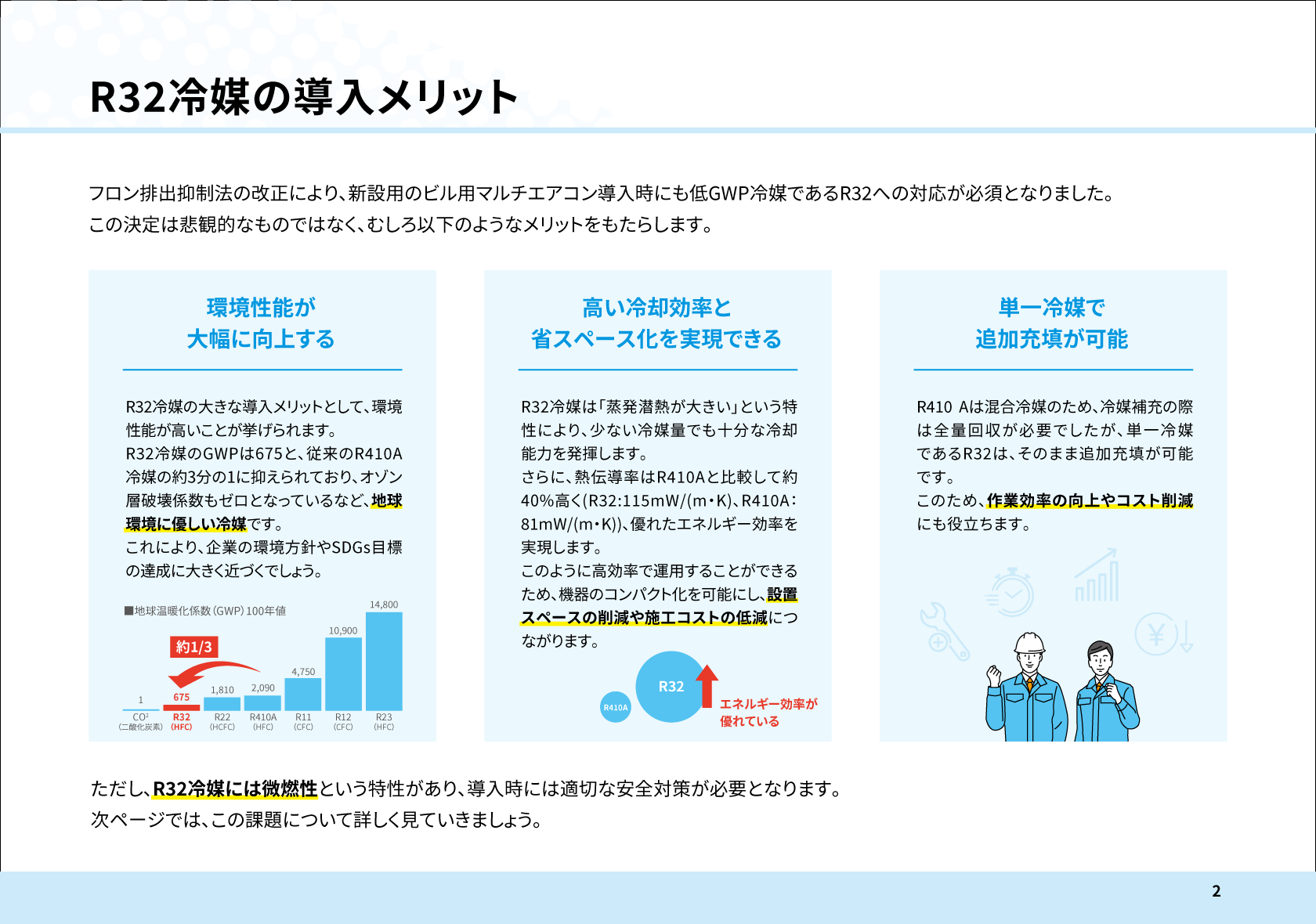

スマートビルディングの実現に欠かせないシステムが、BEMS(Building and Energy Management System)。

日本語では「ビル・エネルギー管理システム」と訳されます。BEMSは、ビル内で使用される電気、ガスといったエネルギーの使用状況を

可視化させたうえで、分析や自動制御などを行うシステムです。

各フロアにいる人を感知するセンサー、各フロアの温度や湿度を感知するセンサーなどでビル内のデータをリアルタイムで収集・分析する

ことで、最適な環境になるよう自動で制御します。

スマートビルディングのメリット

スマートビルディングを導入することで得られるメリットは多々ありますが、主なものを紹介します。

ビル管理の業務効率化が実現する

ビル内のさまざまな設備を一元で管理できるため、効率的なビル管理が可能です。

また、外部からの管理も可能になり、1カ所から複数のビルの管理も行えます。

ビル管理の業務効率化は、慢性的な人手不足状態にあるビルメンテナンス業務における、人手不足対策にもなり得ます。

省エネ化が実現する

スマートビルディングでは、人や温度・湿度を感知するセンサーで電気や空調を制御することで、必要な箇所だけに適切な電気の供給及び

空調を稼働することができます。その結果、無駄なエネルギー消費が減り、省エネ化実現につながります。

省エネ化に似た言葉に省力化があります。省力化とは1人当たりの作業負担を減らすことです。

詳しくは、「省力化とは?ビルメンテナンスにおける空調管理を効率的に実現させるポイントを解説」をご覧ください。

セキュリティの強化につながる

人を感知するセンサーやカメラがあることで、侵入者検知が可能です。

また、温度感知センサーにより給湯室や喫煙室などの温度が急上昇していないかの確認ができ、火災防止効果も期待できます。

以上のように、ビル内のセキュリティ強化につながるのもメリットです。

マーケティング分析も可能になる

人の出入りや時間別の利用人数など、ビル内のさまざまなデータを収集・分析できます。そのため、例えば商業ビルでは、

データをテナント募集の際に生かしたり、既存テナントのマーケティング支援に利用したりといったことも可能です。

こちらもあわせてご覧ください。

省力化とは?ビルメンテナンスにおける空調管理を効率的に実現させるポイントを解説

スマートビルディングの事例

すでにスマートビルディングを実践しているビルの事例を紹介します。

東京ポートシティ竹芝オフィスタワーの事例

東京ポートシティ竹芝オフィスタワー(以下同ビル)では、温度・湿度などの環境情報、館内や周辺の人流データ、混雑情報などを

屋内外に設置したカメラやIoTセンサーで収集。その後、それらを「スマートシティプラットフォーム」上で解析し、快適な環境整備と

効率的なビル管理に役立てています。

具体的には、同ビルの入居者は解析された情報を閲覧できるアプリを通し、エレベーターやラウンジの混雑状況、電力使用量、玄関センサーによる

家族の帰宅時間などの把握が可能です。また、Webアプリで施設内データの監視・異常検知が行えるようになっているため、

管理者は効率的なビル管理やセキュリティ向上を実現できます。

小矢部市役所の事例

富山県小矢部市役所では、同学区内の3保育所を1つに統合してこども園の整備をする際、快適かつ心地良い環境づくりのため、

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を目指しました。

設備運用においても、BEMSシステム導入により、空調を中心に換気、給湯設備の使用量を可視化させ、効率的な運用を実現させています。

スマートビルディングの課題

さまざまなメリットを持つスマートビルディング。

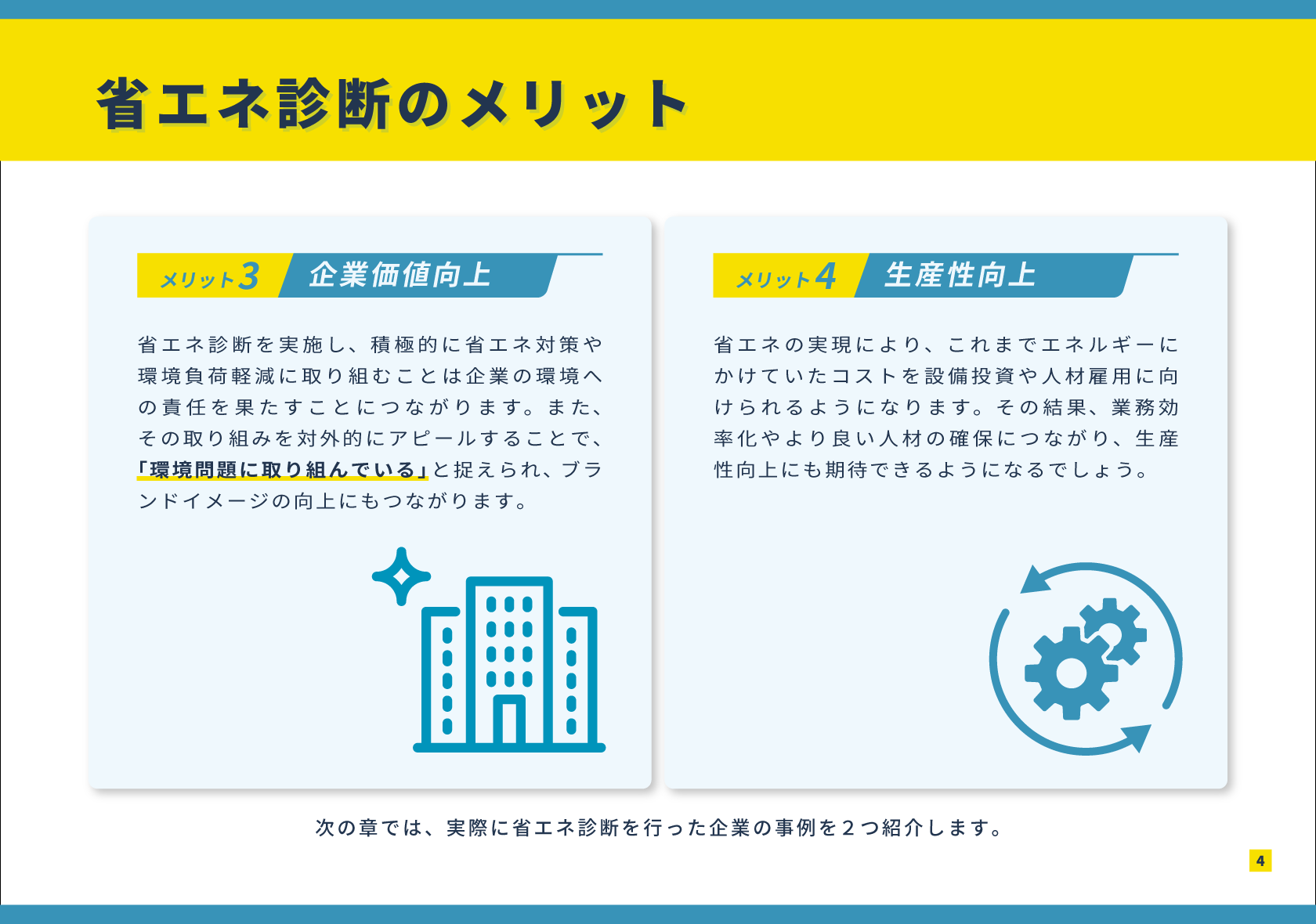

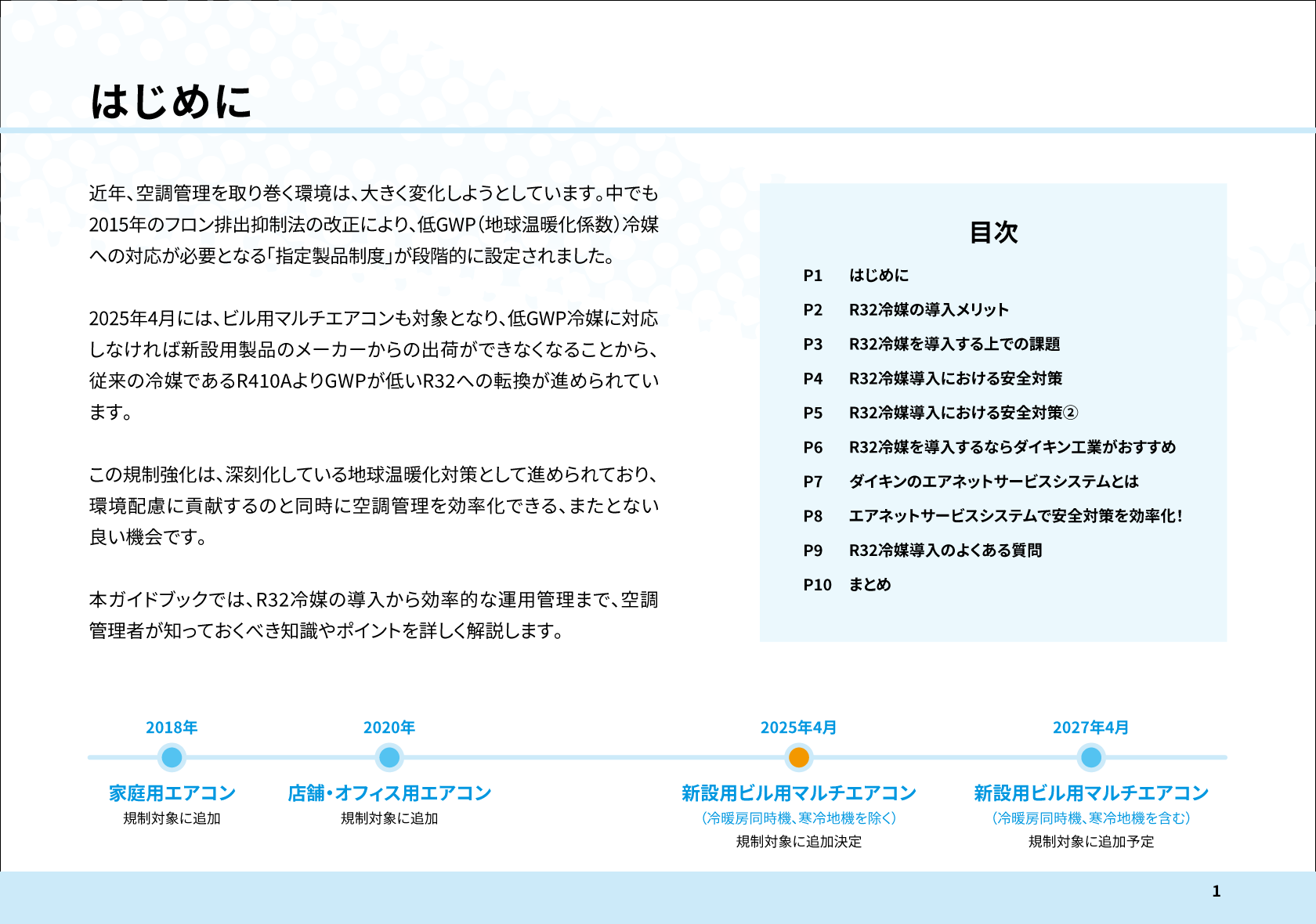

海外では市場規模が806億2,000万米ドル(2022年)から3,286億2,000万米ドル(2029年)と、7年間で約4倍になると予測されています。

しかし、日本では2023年時点でも認知度はそれほど高くなく、海外に比べると普及が進んでいるとは言えない状況です。

その理由としては、次のような課題が考えられます。

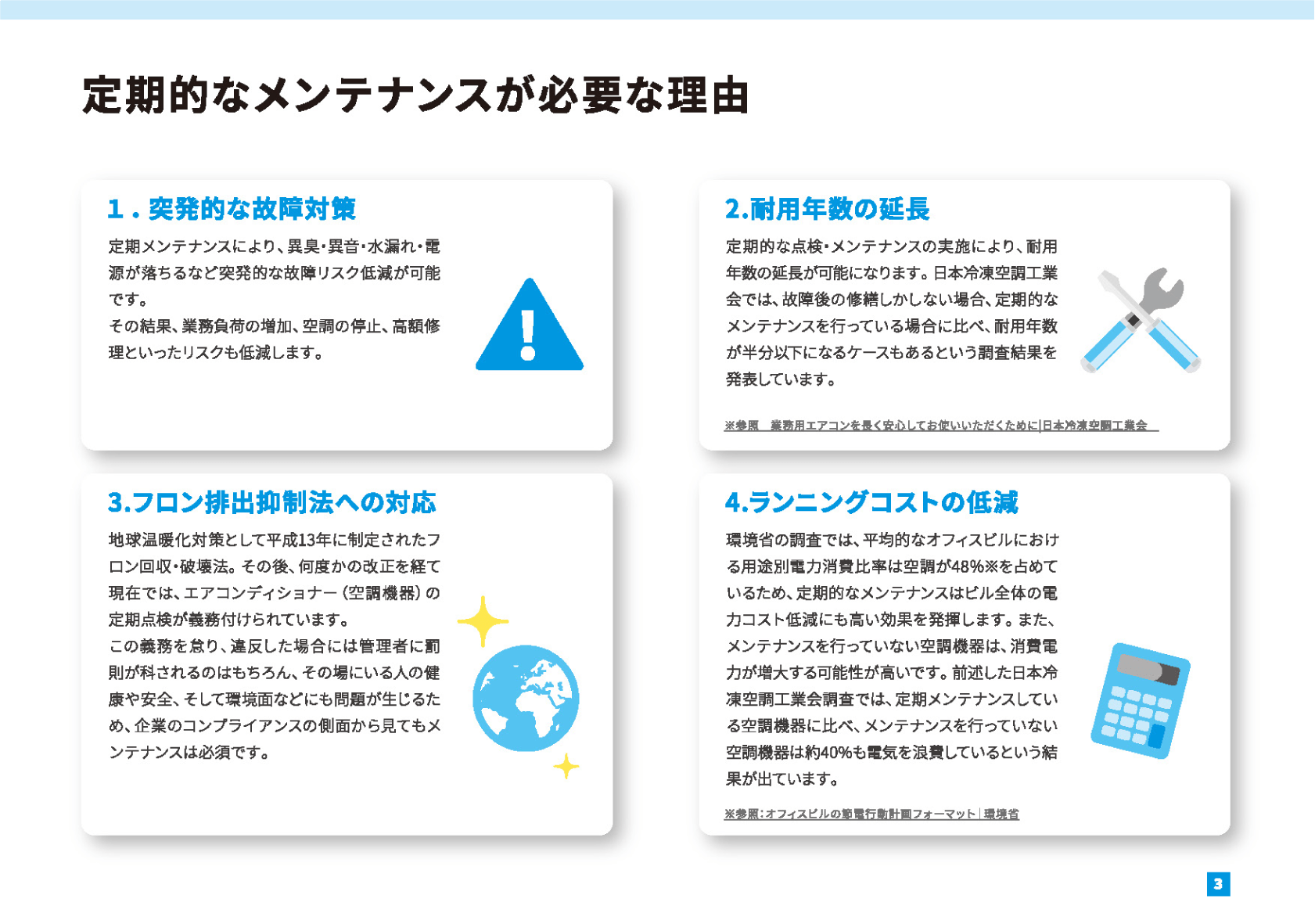

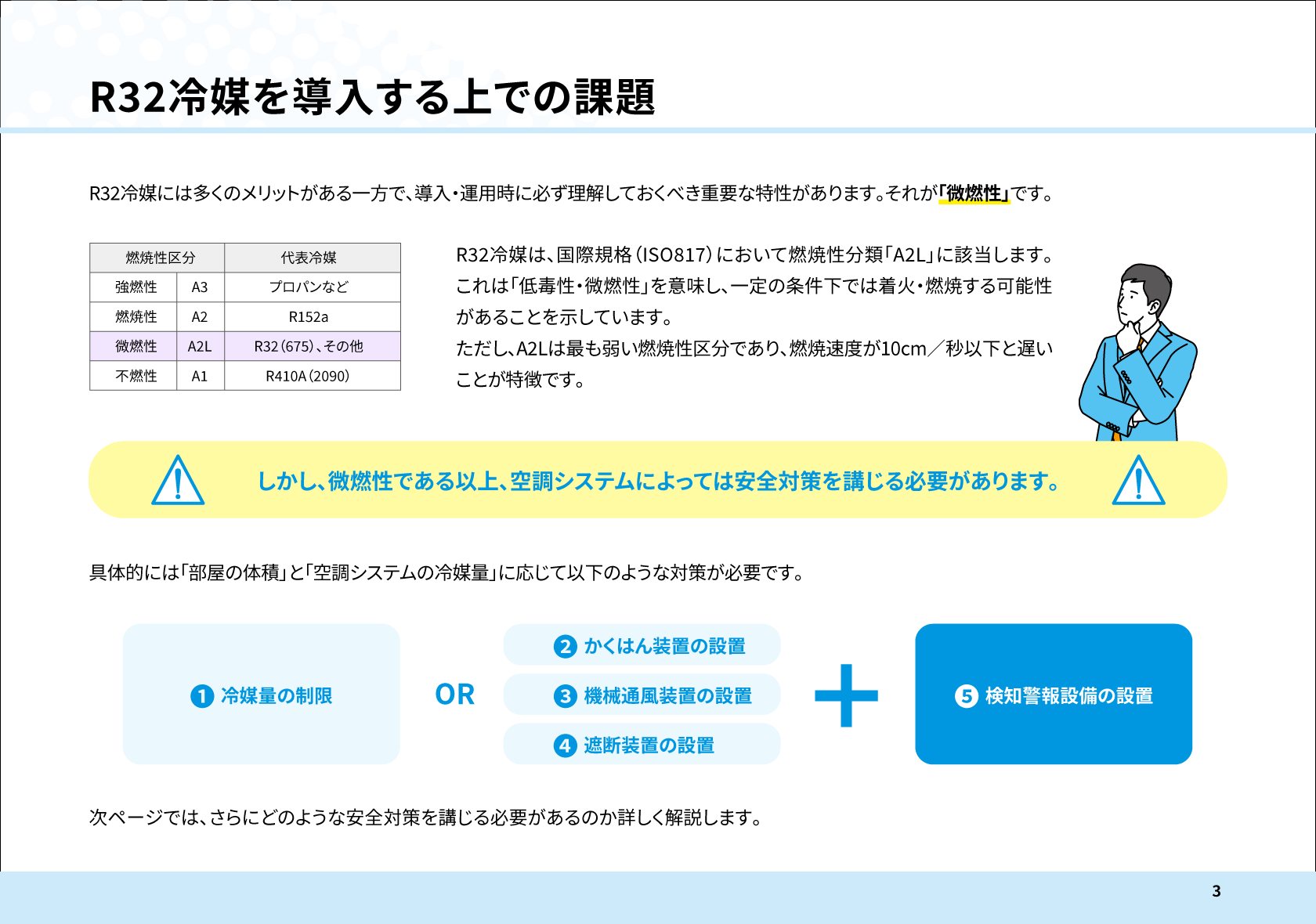

初期コストが高額になってしまう

業務効率化や省エネ化により、適切な運用を継続すればコスト低減は可能です。

しかし、BEMSの導入など、初期コストは比較的高額になってしまう場合があります。

ネットワークに関わるリスクがある

スマートビルディングの管理はインターネットを使ったシステムを使用するのが一般的なため、サイバー攻撃に遭えば、

ビル内すべての管理が止まってしまうリスクがあります。また、自然災害によりインターネットが使えなくなる状況でも、

同じように管理ができなくなってしまう可能性は避けられません。

システム故障時の損害が大きくなるリスクがある

BEMSはAIやIoTを活用しているため、故障やトラブル発生時には、専門的な知識を持ったエンジニアがいないと

改修に時間がかかってしまう場合があります。電気や照明などビル全体の設備を一元管理しているため、

故障があれば、ビル内すべての設備に影響が出る場合もあるでしょう。

そのため、迅速な復旧ができないと大きな損害につながってしまうリスクがあります。

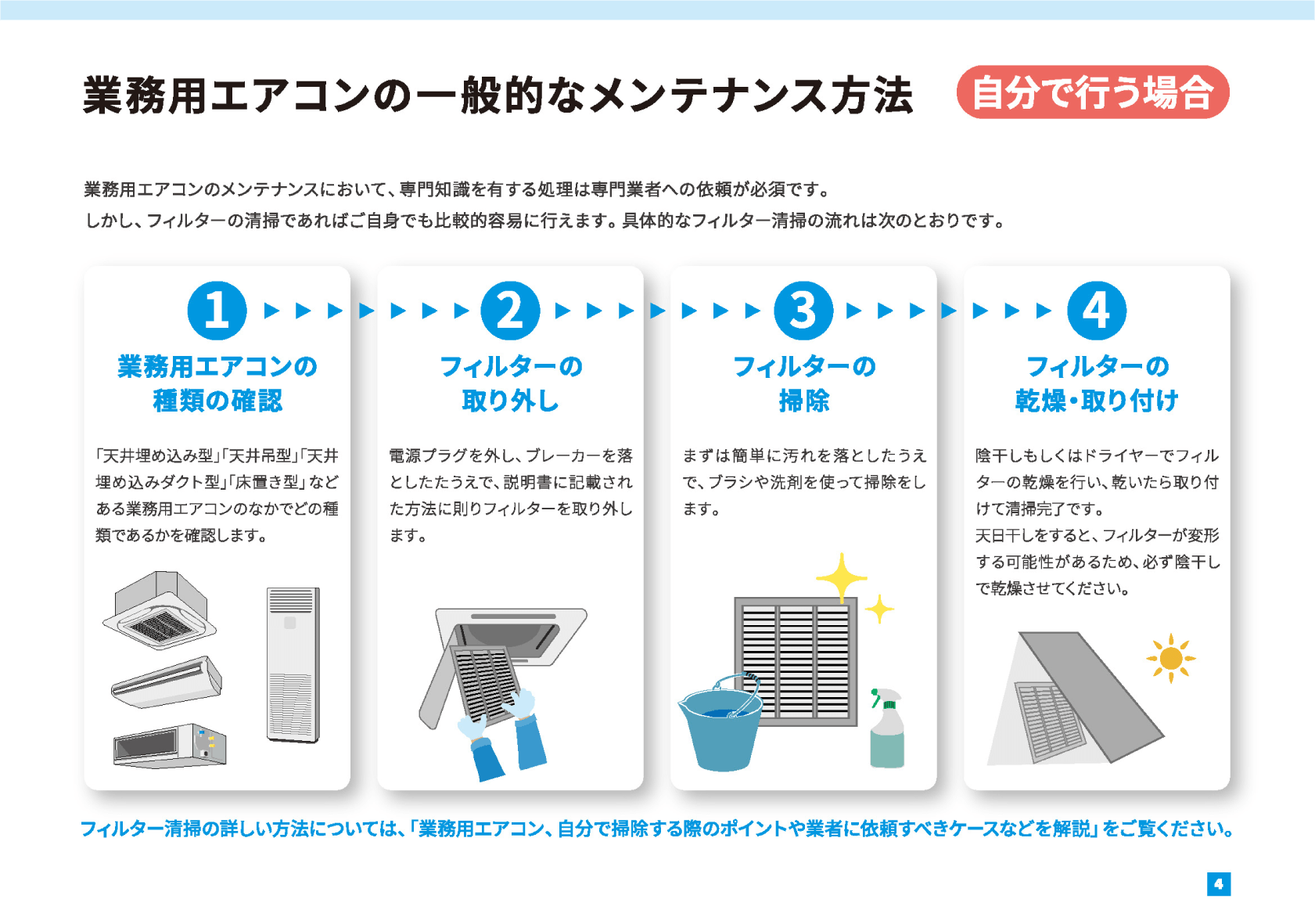

スマートビルディングで成果を上げるポイントは

適切なメンテナンス

スマートビルディングとは、主に大規模ビルディングで照明や空調設備を一元で管理、制御するシステムを備えたビルを指します。

BEMSというシステムを使い、照明や空調をネットワーク経由で外部からでも操作できるため、同時に複数のビル管理が可能です。

人や温度、湿度を感知するセンサーやカメラなどを活用し、データを収集・分析できるため、適切なエネルギー管理やセキュリティチェックも可能で、

さまざまなメリットを得られます。

ただし、BEMSでは空調設備の故障やトラブルには対応できません。空調設備の故障やトラブル対策は別途必要になります。

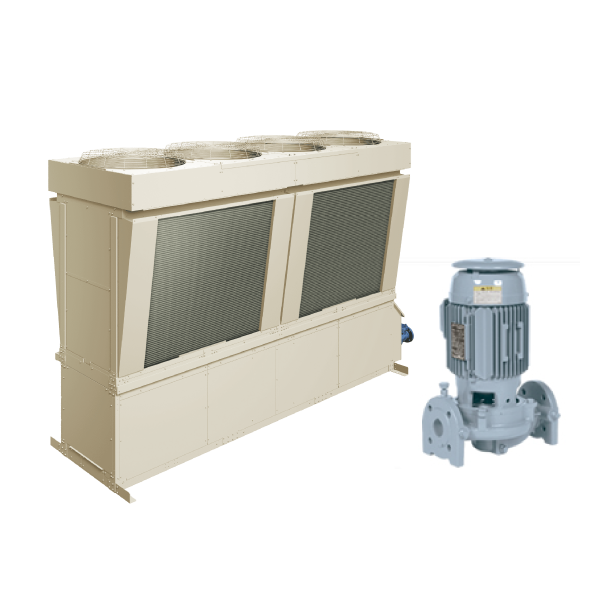

そこでおすすめなのが、IoT技術を用いて故障予知を可能にするダイキン工業のエアネットサービスシステムです。空調機のトラブルを事前に察知し、

万が一の際にも迅速な対応が可能になります。その結果、ビル内の快適な環境維持に大きく貢献することができます。

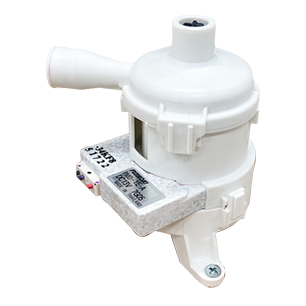

また、IoT端末を室外機に取り付けるだけで、空調設備の運転データや修理記録などを収集・一括管理し、管理者のメンテナンス作業を

強力にサポートするアシスネットサービスもあります。