ビルメンテナンスにも欠かせない

DX実現のメリットとポイントを解説

あらゆる業種において、DX推進の必要性が叫ばれています。ビルメンテナンス業界も例外ではありません。

DXとは、一般的にはデジタル技術を駆使して新しい価値を創出していくことですが、ビルメンテナンス業界でDXを進めると、どのようなメリットが得られるのでしょうか?

今回は、ビルメンテナンスにも欠かすことが出来ないDXについて、その概要から重要性、メリット、実現のポイントをお伝えします。ビルメンテナンス業におけるDXへの取り組みを検討している管理者の方は、ぜひ参考にしてください。

DXとは?

DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略称です。一般的には企業が、多様化する顧客ニーズや激化する市場の変化に対応するため、

デジタル技術を活用して新たな商品の開発や事業を創出し、事業の優位性を確立することを目指すものです。

日本でDXが注目を集め始めたのは、経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」からです。

レポートでは、老朽化や複雑化した既存システムの刷新やデジタル化を進めなければ、DXの足かせになると同時に、2025年以降最大12兆円/年の

経済損失が生じるとしています。いわゆる「2025年の崖」です。

競争力を向上させて2025年の崖を克服するためにもあらゆる業種においてDX推進が求められており、ビルメンテナンス業界もその例外ではありません。

また、ビルメンテナンスにおいてDXを推進することで、さまざまなメリットがあります。どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

ビルメンテナンスにDXが必要な理由と

実現により得られるメリット

現在、ビルメンテナンス業はさまざまな課題を抱えています。

しかし、DXを実現させればその課題の多くは解決し、いくつものメリットを得られるようになるでしょう。

ここでは、ビルメンテナンス業の課題とDX実現によって得られるメリットを解説します。

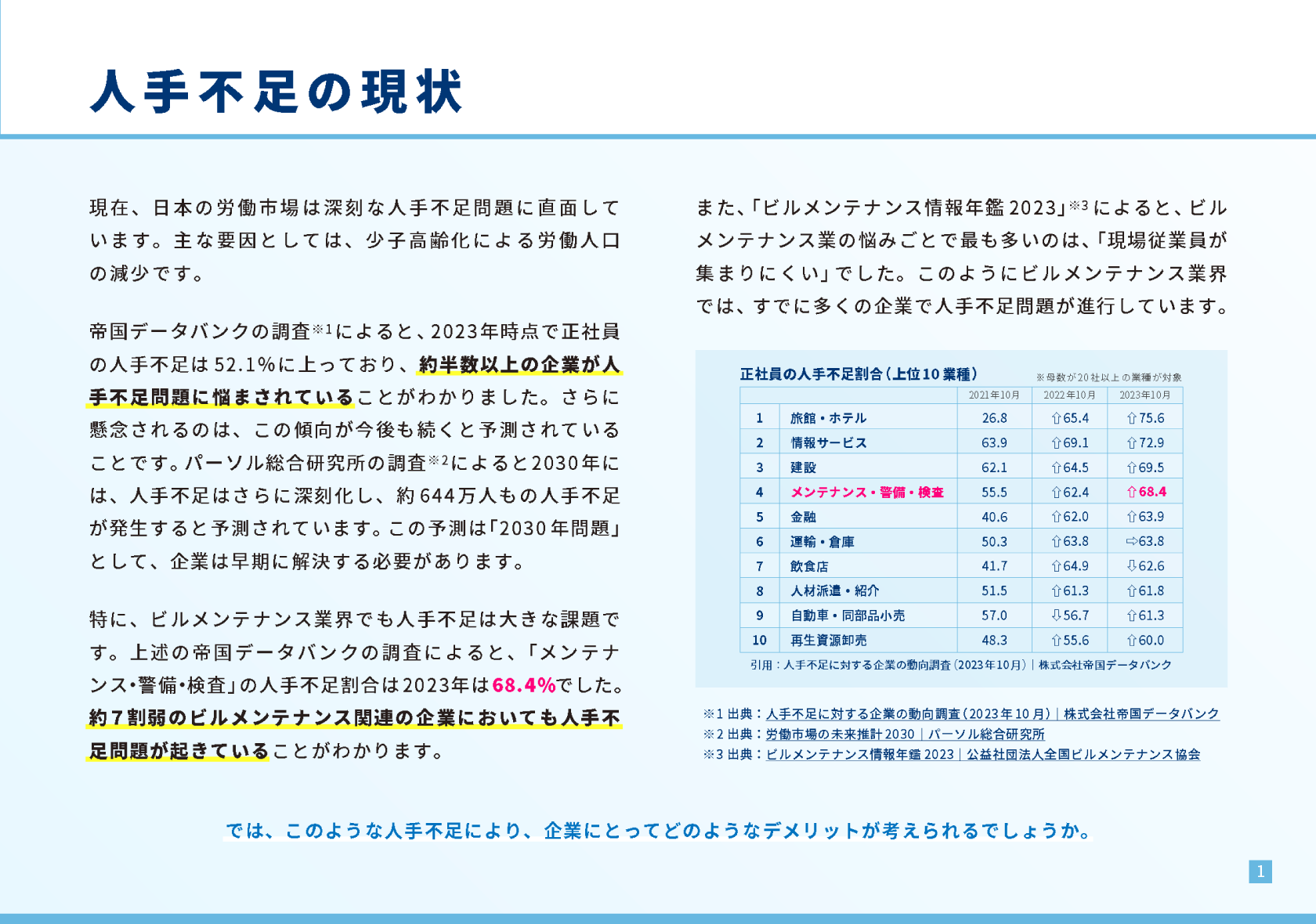

慢性的な人手不足の解消

ビルメンテナンス業は、慢性的な人手不足の状態が続いています。 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会が発行している「ビルメンテナンス情報年鑑2023」によると、ビルメンテナンス業の悩みごととして最も多いのは、「現場従業員が集まりにくい(89.7%)」となっています。人手不足は、同じく悩みごと第4位の「現場管理者が育ちにくい(55.2%)」、第7位の「教育のための時間を割くのが難しい(39.3%)」といった課題の要因にもなっており、人手不足解消は業界における喫緊の課題と言えます。 しかし日本の少子高齢化は今後さらに激しくなると予測されており、人手が増える環境づくりと同時に、少ない人数でも効率的に業務を 行える環境の構築も欠かせません。 DXが実現すれば業務のデジタル化やIT化が進み、少ない人数でもこれまでと変わらない、もしくはそれ以上の業務を行えるようになります。業務の効率化が進めば負担が軽減され、社員満足度の向上が期待できます。社員満足度の向上は離職防止や採用活動にも良い影響を与え、人手不足解消のきっかけにもなり得るでしょう。 また、効率化することで余裕が生まれ、管理者教育や研修を行う時間もつくれるようになり、 人手不足から生まれるさまざまな課題解消にもつながります。 ビルメンテナンスのIT化や、それにより実現することについては、「メンテナンス業務にIT技術を活用するメリット・事例から導入方法まで」や「省力化とは?ビルメンテナンスにおける空調管理を効率的に実現させるポイントを解説」、「予知保全とは?事後保全との違いや実施のメリットとポイントを解説」などが参考になります。ぜひご覧ください。

成長率の鈍化解消

ビルメンテナンス業は、売り上げが鈍化もしくは減少しています。

前出の「ビルメンテナンス情報年鑑2023」では、2020年の売上高1兆4,275億円に対し、2021年は1兆4,598億円と2.3%の増加です。

しかし、月商規模で1,000万円未満企業の成長率は-0.6%と微減しています。

コロナ禍も解消されつつあり上向き傾向にあるものの、コロナ禍前に比べると成長率はまだ低い水準です。

そうしたなかで、多くの競合との差別化を果たして成長を続けていくには、新たなサービスの開発や新事業の創出が必要です。

DXの実現によって、今後の成長率向上につながるうえ、競合との差別化を可能にすることも期待できます。

こちらもあわせてご覧ください。

ビルメンテナンスのDXを実現させるポイント

実際にビルメンテナンスのDXを実現させるには、いくつかのポイントを押さえなくてはなりません。

ここでは、そのポイントについて解説します。

DXへの理解を深める

IT化やデジタル化による業務効率化がDXのゴールだと勘違いしていると、DXは実現しません。

DXとはIT化やデジタル化により新しい価値を生み出すことです。

特に経営層や上層部にDXの理解がないと、かえって現場の負担が増えてしまうリスクもあります。

そのため、DXに対する理解を深めるとともに、DXの必要性を経営層に納得してもらうことが必要です。

また、同時に自社でDXを実行する目的の明確化も欠かせません。IT化やデジタル化を進めて、メンテナンス業務を

どのようなものにしたいのか、メンテナンスに関する新たなサービスの開発をしたいのかなど、目的を明確にしましょう。

DXを進めるための体制の構築・システムの選定を行う

DXの目的が明確になったら、DXを推進する部署・チームなど体制の構築を行います。各部署から選抜し、実行していくための計画を

策定しましょう。また、ビルメンテナンスDXを進めるのに必要なシステムの選定も、あわせて行います。

専門的な知識、ノウハウのあるIT人材、DX人材も必要です。人材不足のなか、自社だけでそういった人材をそろえてDXをスムーズに

進めていくのは、簡単ではありません。そこで、専門知識を有し、信頼できる外部のパートナーを選ぶことが重要となります。

ビルメンテナンスのDX事例

ビルメンテナンスのDX事例として、日精興産株式会社様の取り組みを紹介します。

日精興産株式会社様の主な事業はビル賃貸業・保険代理店業などですが、今回紹介するのは、日精興産様が保有されている9階建てのテナントビル

「日精ビル(以下同ビル)」の事例です。

同ビルでは、空調機器の老朽化により複数のテナントから騒音や水漏れなどに対する声が届くようになったため、全館で空調機器のリニューアルを

検討していました。

その際、同時にビルエネルギー管理システムも見直しを行い、ダイキン工業のクラウド型空調コントロールサービス「DK-CONNECT」を導入しました。

「DK-CONNECT」ではクラウドサーバー接続により、警備会社や当社が遠隔で監視を行います。

また、警備会社ではテナントの在室(施錠)状況の確認もできるため、不在時に空調がついていれば、遠隔で運転OFFにすることも可能です。

これによる省エネ効果だけではなく、異常発生時のメール通知によって、先手を打った対応も行えるようになりました。

なお上記のほかに、当社が提供する遠隔監視するサービスにはエアネットサービスシステムがあります。

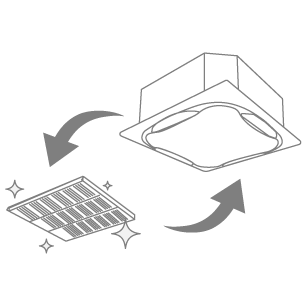

エアネットサービスシステムとは、クラウドを通じて24時間365日遠隔監視するサービス。シーズン前の点検や、突発的な故障・トラブル発生時に

迅速な対応を行う応急運転、空調機器の異常発生と同時に自動的にリセットを行う復旧などを遠隔で行い、空調機器を守ります。

ビルメンテナンスのDXは

外部パートナーのサポートを受けることがポイント

慢性的な人手不足、将来的な成長率低下の不安など、ビルメンテナンス業の課題を解決するためには、早急な対策の実行が欠かせません。

紹介したように、DXの実現はあらゆる業界に求められているうえ、DXによってこうした課題の解決につながる可能性も高く、

積極的に検討したい取り組みです。

ただし、IT人材やDX人材が十分にそろっていない企業においてDXを進めるには、まずは専門知識を持つ外部のパートナーを探さなければなりません。

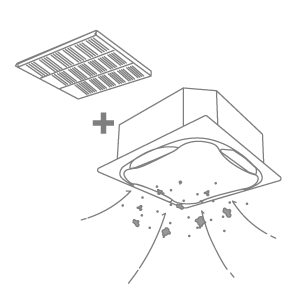

当社では、すでにご紹介した「DK-CONNECT」や「エアネットサービス」のほか、デジタル技術を用いて効率的にメンテナンス業務を実現する

サービス、「アシスネットサービス」の提供も行っています。

IoT技術を用いたこのサービスでは、業務用空調設備の運転データや修理記録などを収集・一括管理することで、管理者や現場スタッフの負担軽減や

業務効率化に貢献します。DX推進への取り組みを検討されている際には、ぜひご相談ください。

メンテナンス業務をサポートしてくれる外部サービスについては、

「空調機器のメンテナンスを外注するメリットとおすすめサービスを紹介」も参考になります。あわせてご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

空調機器のメンテナンスを外注するメリットとおすすめサービスを紹介