【事例あり】遠隔監視とは?

活用するメリットや導入ポイントを紹介

少子高齢化による作業員の高齢化や人材不足が原因で、迅速かつ適切なメンテナンスが困難といった課題が顕在化してきています。その解決策として、大きな注目を集めているのが「遠隔監視」です。現場から離れた場所で施設や機器の監視を行えるため、多大な労力と手間がかかるビルメンテナンス業務の大幅な効率化、作業員の負担軽減を実現します。

そこで今回は遠隔監視の概要や活用のメリット、活用事例を見たうえで、実際に導入する際のポイントをお伝えします。ビルメンテナンス業務の効率化にお悩みの際は、ぜひ参考にしてください。

遠隔監視とは?

遠隔監視とは、センサーやカメラなどのデバイスを監視対象に設置し、人が現場にいなくても離れた場所から設備や機器を監視することです。現場の負担軽減やコスト削減などが実現できるため、ビルメンテナンス現場以外にも工場や商業ビル、農業や漁業などさまざまな場所で活用されています。

遠隔監視が注目を集める理由

現在のメンテナンス業界において遠隔監視が注目を集め、活用されるようになった理由として挙げられるのは、次の2点です。

1. メンテナンス業界の人材不足

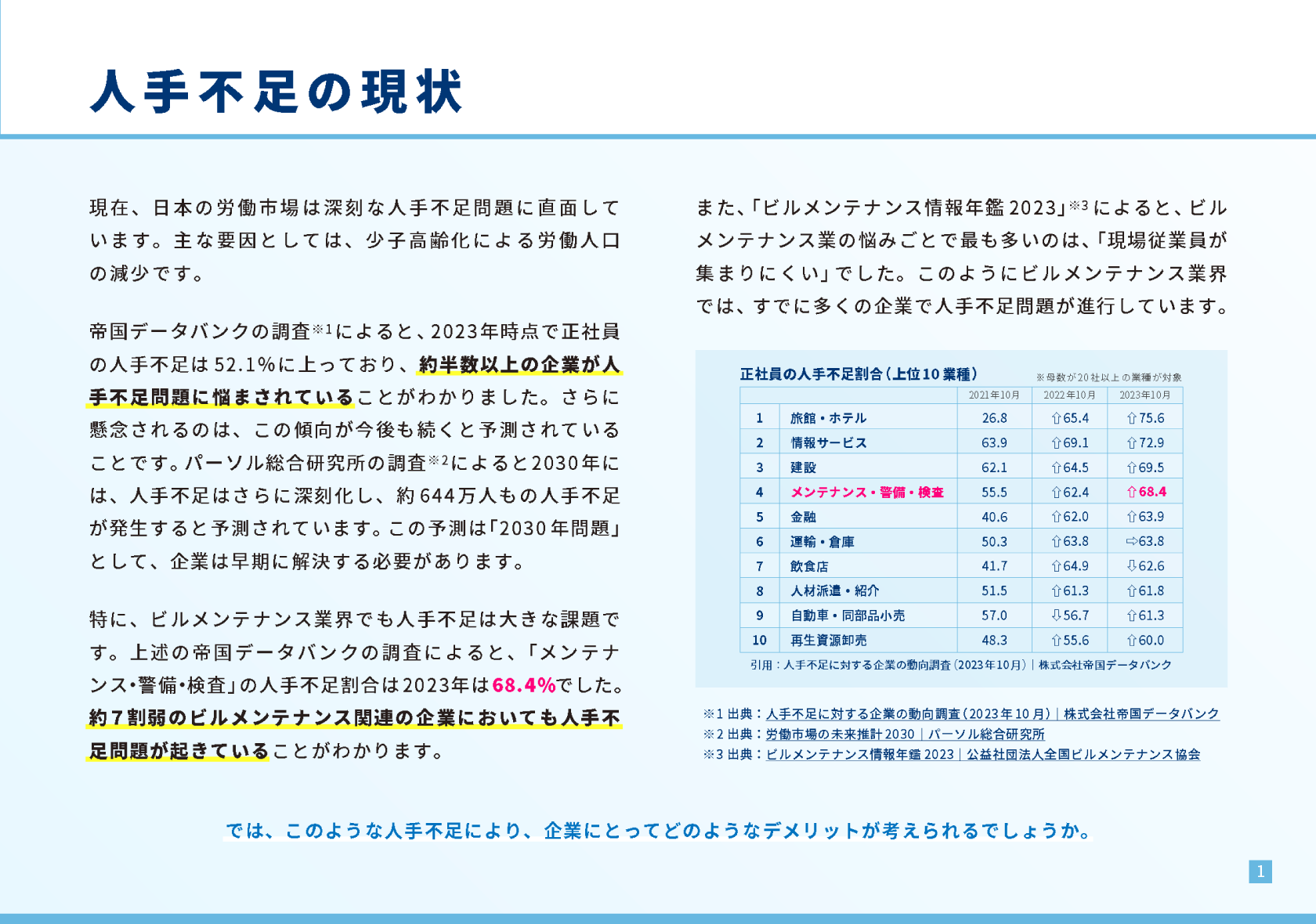

2023年3月に全国ビルメンテナンス協会が発表した「ビルメンテナンス情報年鑑」によると、ビルメンテナンス業で最も多い悩みごとは、「現場従業員が集まりにくい(89.7%)」。次いで、「現場従業員の若返りが図りにくい(77.2%)」です。

そのため、メンテナンスや管理にかけられる人員が足らず、現状の作業員に大きな負担がかかっており、メンテナンスの効率化が喫緊の課題となっている点が理由になっていると考えられます。

2. 遠隔監視に活用するデバイスの進化

遠隔監視に活用するセンサーやカメラの技術は、急速な進化を続けています。例えば、センサーの高精度化、多機能化、小型化、省電力化などにより、さまざまな現場で詳細かつ迅速なデータ収集を実現しています。カメラ技術においても、高画質化や低照度性能の向上により、細かな設備や機器の異常をも感知できるようになっています。

その結果、現場で点検するのと変わらないクオリティーの監視を遠隔からでも行うことが可能となりました。なかには遠隔監視をしながら、機器の故障を事前に検知できるものもあるため、より有用性が増して注目を集めています。

遠隔監視を活用するメリット

ビルメンテナンスにおいて、遠隔監視を活用することにはさまざまなメリットがあります。

メンテナンス業務の効率化

遠隔監視により、作業員が現場で行う点検業務の工数を削減できます。その結果、その作業員をほかのメンテナンス業務に割り振れるようになり、業務の効率化が進みます。また、複数のビルでも1カ所での集中管理が可能になるため、これまでよりも少ない人数での作業が実現できます。

他にも、1カ所異常を発見した際、カメラを遠隔操作して周辺の状況確認を行うことも可能です。異常が発生した際にだけ通知が来るような設定にすれば、人が常時、監視カメラを確認する必要もありません。

以上のように、遠隔監視により、これまで行っていた監視カメラを確認する作業が減ることになります。このように人の作業負担を減らすことを「省力化」と言います。詳しくは「省力化とは?ビルメンテナンスにおける空調管理を効率的に実現させるポイントを解説」をご覧ください。

なお、遠隔監視では、点検において通常共用部などにアポ取りが必要なケースでも、アポを取らずに作業を進めることが可能です。このような工数削減もメリットと言えるでしょう。

異常発生時の迅速な対応

遠隔監視は、基本的に24時間365日休むことなく監視を行います。人力ではなく機械で行うため、どんなに長い時間監視をしていても、異常があればすぐに検知できるようになっています。また、リアルタイムで異常発生を知らせてくれるため、迅速な対応も可能です。

例えば、深夜のガス漏れや水漏れなどのトラブル時でもすぐに異常を検知できるため、スピーディな対応を行うことで建物の寿命を延ばすことにもつながるでしょう。

セキュリティの向上

遠隔監視のメリットは、設備や機器自体の異常だけではありません。

センサーやカメラの監視範囲内での不審な動きや異常を素早く検知できるため、セキュリティの向上にも期待できます。

万が一、建物にトラブルがあった際に役立つでしょう。

予知保全の実現

遠隔監視では、映像やデータを記録し、分析することも可能です。

これにより、将来的に起こり得る問題を予測できるようになり、予知保全の実現につながります。

なお、予知保全とは故障や劣化の兆候を予測して、事前に対応する保全行為のことです。

詳しくは、「予知保全とは?事後保全との違いや実施のメリットとポイントを解説」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

遠隔監視の活用事例

実際にメンテナンス業務で遠隔監視を行っている事例を紹介します。

医療法人ウェルビー なかむらレディースクリニック 様の事例

医療法人ウェルビーなかむらレディースクリニック様では、不妊治療を中心としたレディースクリニックということもあり、来院される方の体調管理を万全にしなければなりません。そのため、空調の不具合・故障リスクをできる限り排除し、快適な環境の提供を目指されていました。

また、培養室では空調を24時間稼働させる必要があるため、いつでも迅速にトラブルに対応しなければなりません。そこでダイキンのアシスネットサービスを導入されました。空調設備に少しでも異常があればすぐにメールで知らせる機能があることで、担当者が不在の際にも迅速な対応を可能にしています。

株式会社吉野家様の事例

従来、店舗の空調トラブルが発生した際には、店長が社内のコールセンターに報告し、保守担当の工事店に連絡が入る流れとなっていましたが、トラブルの原因が不明確なままに連絡が来るケースが多く、工事担当者には複数回、店舗へ出向く手間がかかっていたとのこと。

そこで、空調機器のトラブルを感知し、お知らせメールを配信するサービスを持つ、ダイキンのアシスネットサービスを導入されました。店舗にいる店長が気づかない軽微な異常でも店舗と工事担当者へ連絡が入るようになり、何度も訪問することなく、現在ではトラブルの影響を最小限に抑えられているそうです。

※吉の字は、正しくは「土(つち)」に「口(くち)」と書きます。

遠隔監視を導入する際のポイント

遠隔監視を導入する場合、いくつか気をつけるべきポイントがあります。具体的には次のとおりです。

監視する項目の明確化

ビルにはエレベーターやエアコン、照明など多くの設備があるため、遠隔監視を導入する際には、どの設備を監視するか、どのようなデータを収集するかを明確にします。また、監視する項目に応じて、センサーやカメラの適切な設置場所を決めることも重要です。

監視システム導入先の選択

信頼性や技術力、導入実績のほか、どこまで対応してくれるかなどをしっかりと確認し、監視システム導入先を選択します。データの収集方法、データの加工、異常発見時の対応など、不明点に対し明確に回答してくれる業者を選択しましょう。

法令やルールの確認

プライバシーや個人情報の保護に関する法令、監視カメラの設置に関するルールなどは事前確認を徹底してください。特に法令に関する確認漏れは企業の信用問題にもつながるため、しっかりと対応しなければなりません。

遠隔監視の円滑な導入・運用は専門のパートナーへ

遠隔監視とは、センサーやカメラなどのデバイスを監視対象に設置し、遠隔地から設備や機器を監視するものです。人材不足解消、業務効率化などさまざまなメリットがあることから、多くの業種や企業で導入が進んでいます。

特にビルメンテナンス業務の人材不足と高齢化は急速に進んでいるため、現状の作業員負担を軽減し、業務を効率化する遠隔監視は、大きな注目を集める施策と言えます。

ただし、遠隔監視システムの導入には、専門的な知識やセンサー、カメラのメンテナンスも必要となるため、円滑な導入・運用を実現するには専門のパートナーへの依頼が欠かせません。

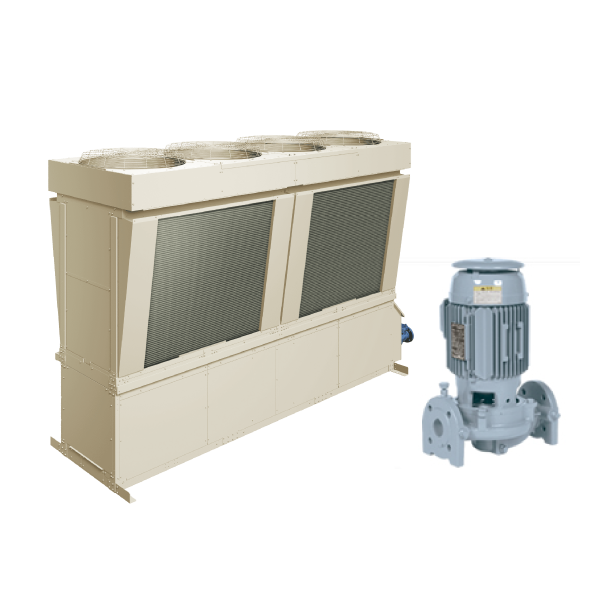

ダイキンでは、ビルメンテナンス業務の豊富な経験や知識をもとに、遠隔監視を実現するサービス「アシスネットサービス」を提供しています。

例えばエアコンの運転状況を365日管理し、作業員の方が不在のときでもトラブルや故障を素早く検知して異常をメールで知らせる機能を有しています。

また、エアコンの本格稼働前に行う点検や復旧、応急運転などを遠隔で行う「エアネットサービスシステム」や、

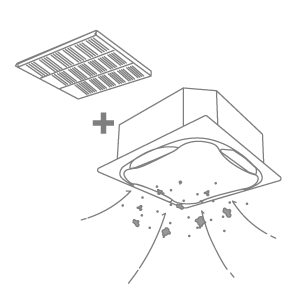

エアコン内部にあるドレンパンを遠隔で点検するサービス「Kireiウォッチ」も準備しています。