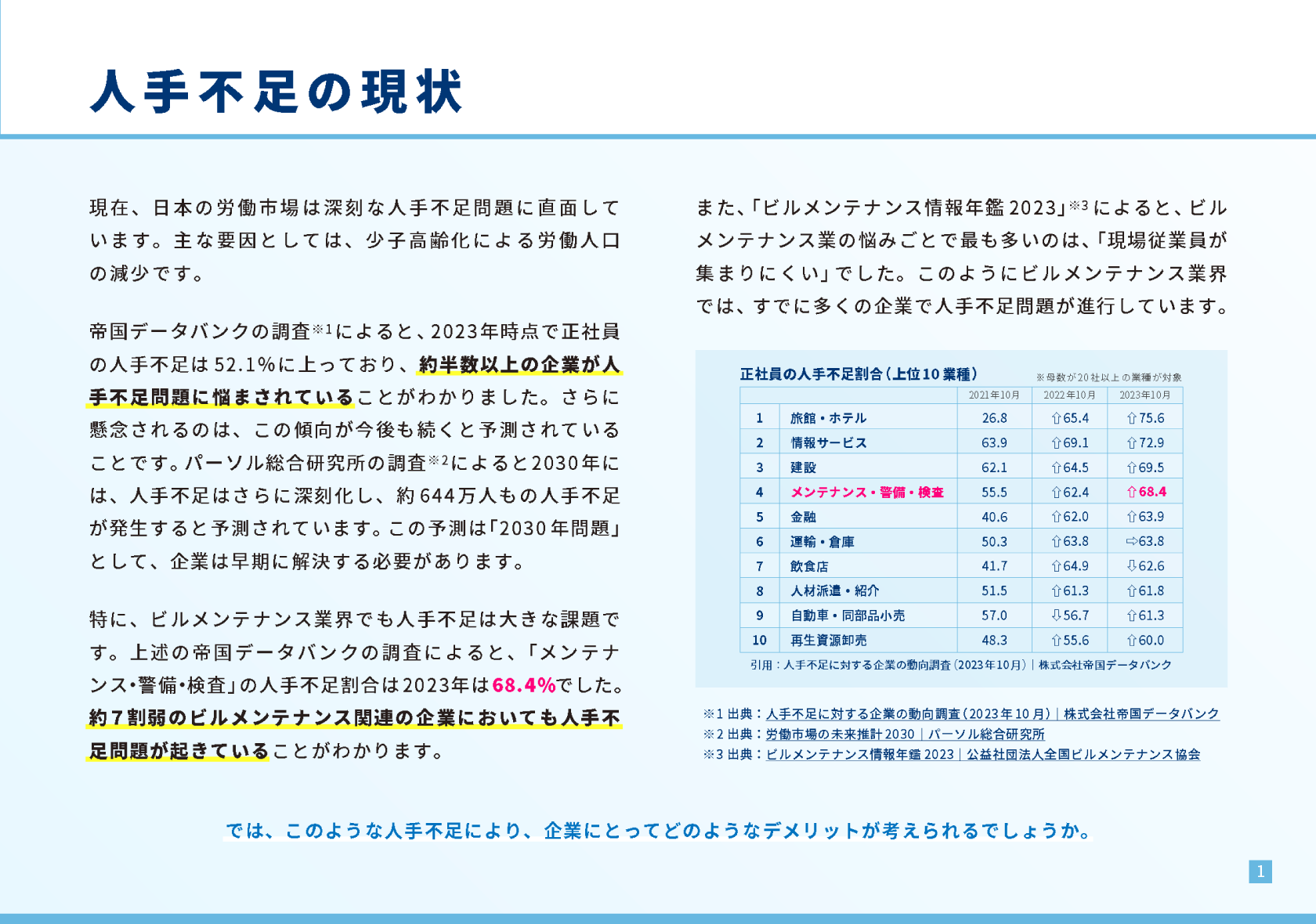

ファシリティマネジメントとは?

定義と注目される背景、取り組み方について

企業や団体が保有している施設、設備を最適な状態に管理することを意味する「ファシリティマネジメント」。

昨今、耳にする機会が増えたことで漠然と理解はしていても、本来の定義や従来の管理・保全との違い、どう取り組めばいいのかなど具体的なことになると「よく分からない」という方も少なくありません。

そこで今回の記事では、特に多店舗展開している企業の管理担当者なら理解しておきたいファシリティマネジメントについて、その基本知識から実際に取り組む際のポイントまで、分かりやすくご紹介します。

ファシリティマネジメントとは?

ファシリティマネジメントとはそもそもどういう意味なのでしょうか。

直訳すると、Facilityは施設、Managementは管理ですので、「施設管理」となります。

しかし、ファシリティマネジメントには施設管理以上の意味合いがあり、人材・技術・お金に次ぐ、第4の経営基盤ともいわれています。

ファシリティマネジメントの定義

ファシリティマネジメントは1970年代後半にアメリカで開発された経営手法で、日本においては、1987年に公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)が設立し、周知されるようになりました。

JFMAでは、ファシリティマネジメントを「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画・管理・活用する経営活動」と定義しており、単なる管理業務ではなく施設と環境に関わるあらゆる経営活動であることが分かります。

ファシリティマネジメントと施設管理の違い

では、ファシリティマネジメントと、前述の「施設管理」にはどのような違いがあるのでしょうか。両者には3点大きな違いがあります。

1. 対象範囲が異なる

施設管理の対象はあくまで物理的な施設・設備などであるのに対して、ファシリティマネジメントの対象は施設・設備にとどまらず、それにより構築される環境やシステム、企画なども含みます。

2. 業務目的の違い

施設管理の目的は「施設の管理・保全・修繕」であり、正常な状態を保つことです。故障を未然に防ぐための点検や管理、トラブル発生時の対応が施設管理のメイン業務と言えます。ファシリティマネジメントの目的は「維持・保全のみでなく、より良い在り方の追求」です。既存のものを正常に機能するように保ち、効率良く活用するだけでなく、新しいファシリティを取り入れて活用することも含まれています。

3. 戦略の有無

施設管理はあくまで業務の一貫であり、経営戦略は介入していないことがほとんどです。ファシリティマネジメントは経営基盤となる取り組みであるため、経営戦略が無ければ成り立ちません。

施設管理はビルメンテナンスとも呼ばれます。メンテナンスについて詳しくは、「省力化とは?ビルメンテナンスにおける空調管理を効率的に実現させるポイントを解説」や「メンテナンス業務にIT技術を活用するメリット・事例から導入方法まで」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

ファシリティマネジメントが注目されている背景

ファシリティマネジメントは、日本に伝わってすぐ「第4の経営基盤」として認知されたわけではありません。むしろバブル景気が崩壊するまでは、古くなった施設や建物は廃棄して新しいものに置き換える「スクラップ&ビルド」の考え方が一般的でした。

日本においてファシリティマネジメントが注目されるようになったのは、バブル崩壊後に意識が高まったコスト削減と、2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、建物をより良い状態で管理・運営することで得られる安全性を再認識したからだといわれています。

「施設管理費」にかかるコストはほとんどが固定費です。健全な長期経営を行うために、ファシリティマネジメントを取り入れて施設管理の見直しを図ることは、固定費の削減だけでなく、安全性や快適さの向上などに対しても重要な要素となります。

ファシリティマネジメントの取り組み例

では、ファシリティマネジメントは、国内ではどのように取り組まれているのでしょうか。この数年、自治体や企業などでファシリティマネジメントの導入が増えていますが、その手法はさまざまです。日本ファシリティマネジメント協会が毎年開催している、日本ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞)の事例を参考に見ていきます。

働きやすい環境づくり

ファシリティマネジメントには、大規模なリフォーム計画や使っていない保有地の有効活用といった大々的なことだけではなく、働きやすい環境づくりも含まれています。例えば、第17回奨励賞を受賞したグリー株式会社の「従業員のためのオフィス」は、個人で仕事をする場所とチームで仕事をする場所を分ける「個と組織を生かすワークプレイスの構築」や、「働き方の見直し、事業セグメントごとの拠点」により働き方の再定義、プロセスの見直しを行っています。こうした環境や定義の見直しもファシリティマネジメント戦略につながります。

参考従業員のためのオフィス(PDF) |第17回JFMA賞 奨励賞 グリー株式会社

空調管理から始める

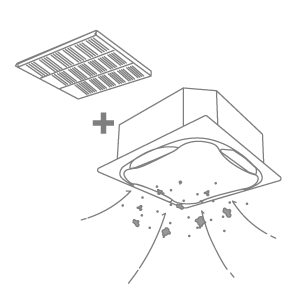

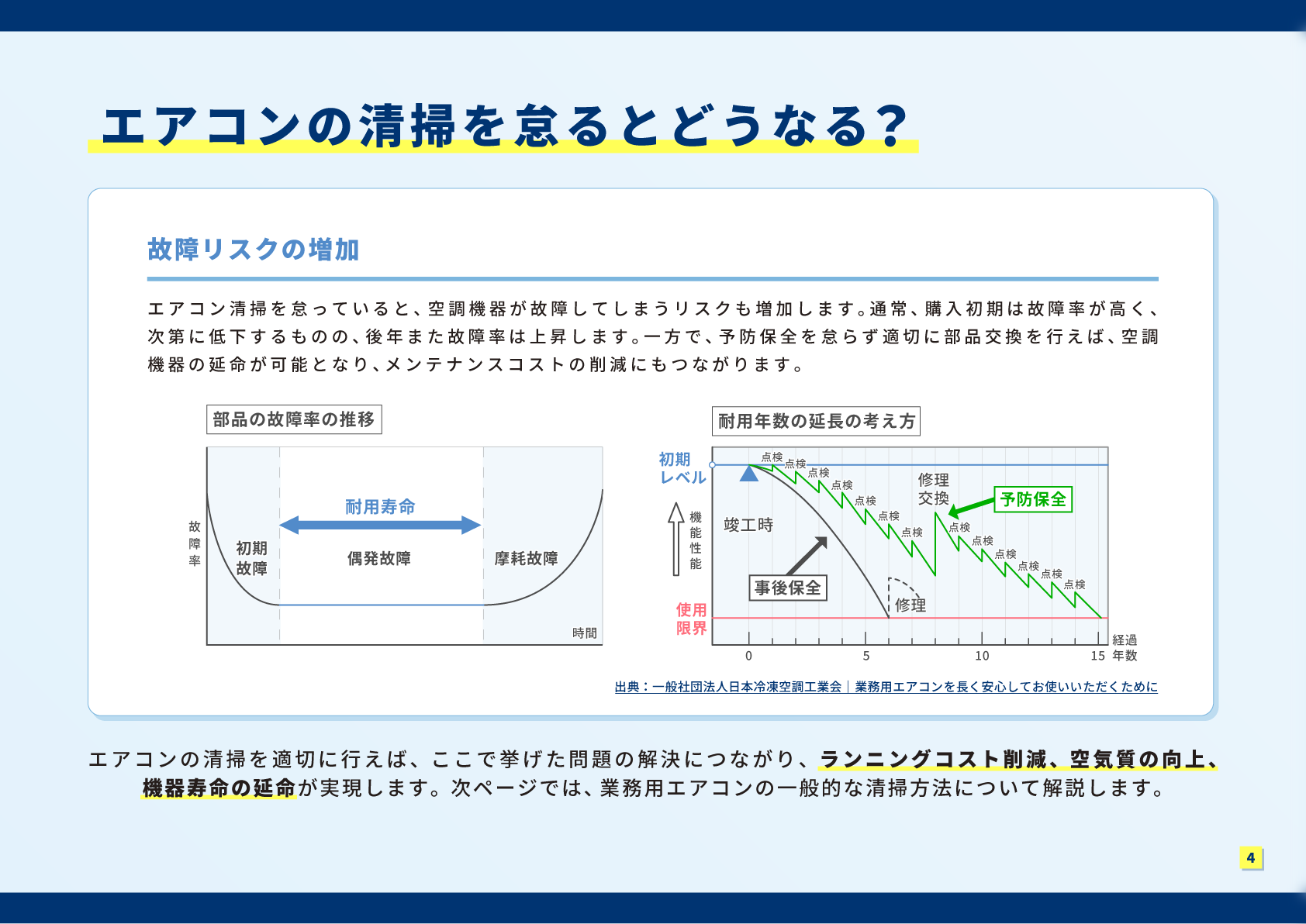

最も取り組みやすいファシリティマネジメントのひとつに、空調管理があります。それはメンテナンスではないかと思う方もいるかもしれませんが、同じくJFMA賞の第17回において東京電力ホールディングス株式会社の「修理系モデルによる空調設備保全計画に関する研究(博士論文)」が功績賞を受賞しています。この研究では、建物の管理・運営にあたり、耐用年数が相対的に短く、コスト、エネルギーともに大幅消費する空調設備に注目し、保全データを活用して設備の更新周期を最適化する方法を構築することを目的としています。この論文の受賞から、空調設備を最適な状態で活用することは、重要なファシリティマネジメントであると認識されていることが分かります。

参考修理系モデルによる空調設備保全計画に関する研究(PDF)|第17回JFMA賞 功績賞 久保井大輔

(東京電力ホールディングス株式会社)

ファシリティマネジメントの取り組みポイント

ファシリティマネジメントの多様性を把握したところで、実際に取り組む際のポイントについて紹介します。

企業・施設の規模や時期に応じて、取り組みやすいところから進めましょう。

3つの柱で取り組む

1.経営

2.管理

3.業務

ファシリティマネジメントを効果的に取り入れるためには、これら3つの事象すべてをバランス良く取り組む必要があります。

最も重要かつ根幹となるのが①の「経営」であり、全ファシリティマネジメント業務を統括し、「戦略・計画」を策定します。その戦略に沿って「プロジェクトを最適な状態に管理」するのが②の「管理」。そして、③の「業務」で「日常業務の運営維持や合理化」をめざします。

具体的には、①で全ファシリティの理想の状態を明確にし、そうなるための計画を練ります。②では各ファシリティを理想の状態にするための業務管理を行い、③では実務レベルで日々のメンテナンス業務の改善に取り組むイメージです。

ライフサイクルコストを意識する

土地や建物、設備、備品などにかかるコストというと、建設費や購入費といった初期コストに目が行きがちです。

しかし、固定資産税や光熱費、運営管理費、更新・修繕費、メンテナンス費などのランニングコストも軽視できません。

このような、建物の建設から解体までに発生する費用の総計を「ライフサイクルコスト(Life Cycle Cost:LCC)」といいます。

特に多店舗を展開している企業にとっては、これを最小化することは、安定した企業運営のために重要な課題です。

ファシリティマネジメントを行う際は、初期コストだけでなくLCCを意識することが重要です。

LCCについて詳しくは、「ライフサイクルコストとは?LCCを安く抑えて賢く経営する方法」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

ライフサイクルコストとは?LCCを安く抑えて賢く経営する方法

適切なファシリティマネジメントで

コストダウン・省エネ化を目指そう

ファシリティマネジメントについてハードルを高く感じて、実践するのは難しいと思う人もいるかもしれません。しかし、余分な設備がないか見直す、空調管理を自動化するなど、すぐにできる取り組みもあるため、不安に感じることはありません。

このファシリティマネジメントのなかでも業種や規模にかかわらず、すぐに取り組めて効果を実感できるのは、空調管理かもしれません。四季があり、地域によって気温・湿度が異なる日本において、適切な空調管理は不可欠です。その空調管理にIoT技術を活用したシステムを取り入れることで、施設管理のコストダウン、省エネ化も行えます。

ダイキン工業の「エアネットサービスシステム」は、空調機とダイキンエアネットコントロールセンターをクラウドでつなぐことで、運転状態の24時間365日遠隔監視が可能です。収集データからさまざまな可能性を推察し故障を予防する故障予知や、シーズン前の遠隔点検で突発的な事故リスクを軽減できます。

最適な運転状態かを遠隔監視し、データの解析によって故障を未然に防ぐことは、LCCを意識したコストダウンであり、より良い環境づくり、生産性アップも図れます。こうしたサービスの利用を検討することも、ファシリティマネジメントの第一歩と言えるでしょう。