予知保全とは?

事後保全との違いや実施のメリットとポイントを解説

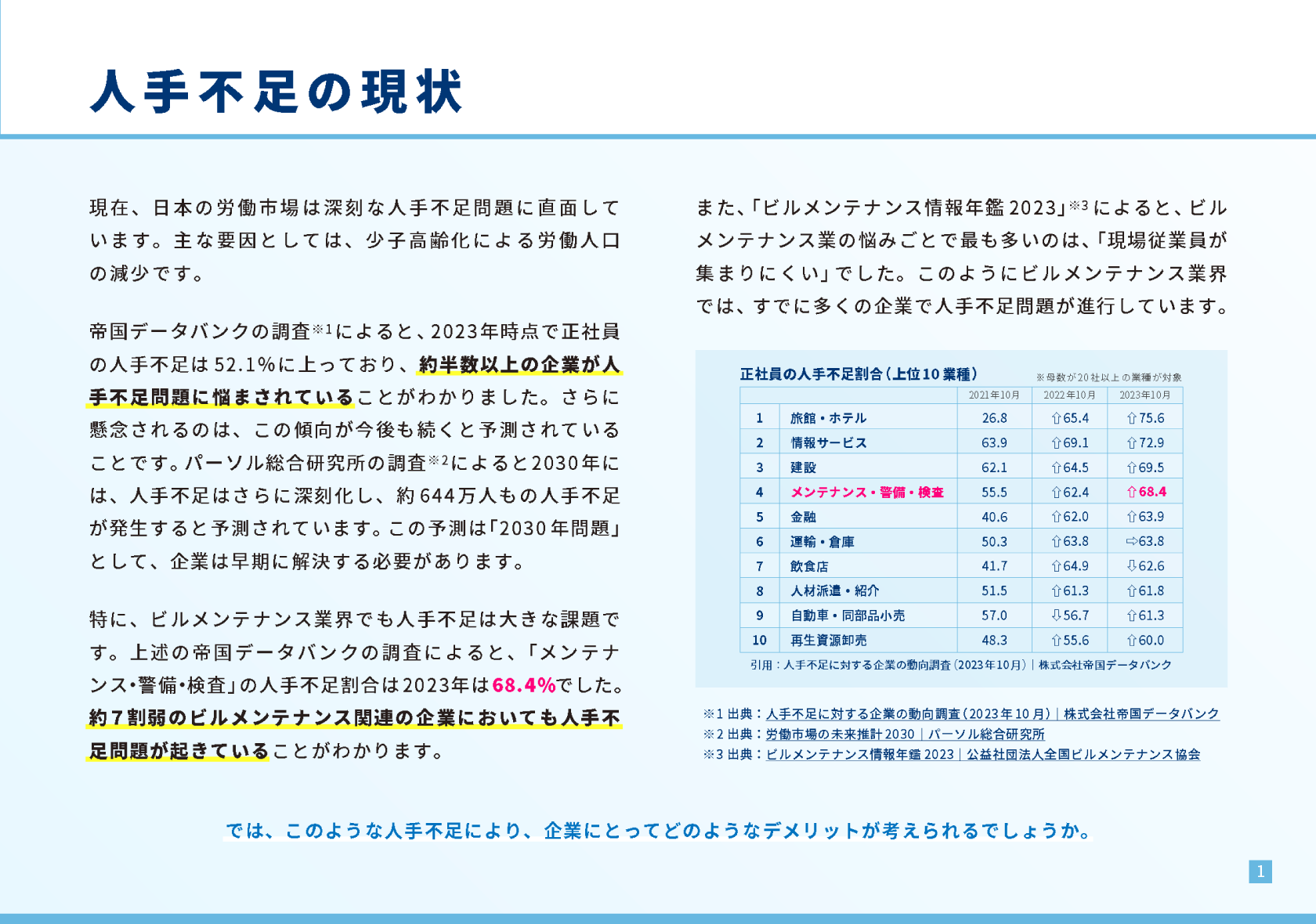

少子高齢化の影響による労働人口の減少で、現在あらゆる業界で人材不足が慢性化しています。ビルメンテナンス業界も例外ではなく人材不足が深刻な問題となっており、いかに効率的にメンテナンス業務を行うかが喫緊の課題です。そこで今回は、特にビルの空調設備のメンテナンス業務を効率化させるために欠かせない予知保全について、その概要からメリット、実施のポイントを解説します。人材不足で効率化を模索している担当者の方はぜひ、参考にしてください。

予知保全とは?

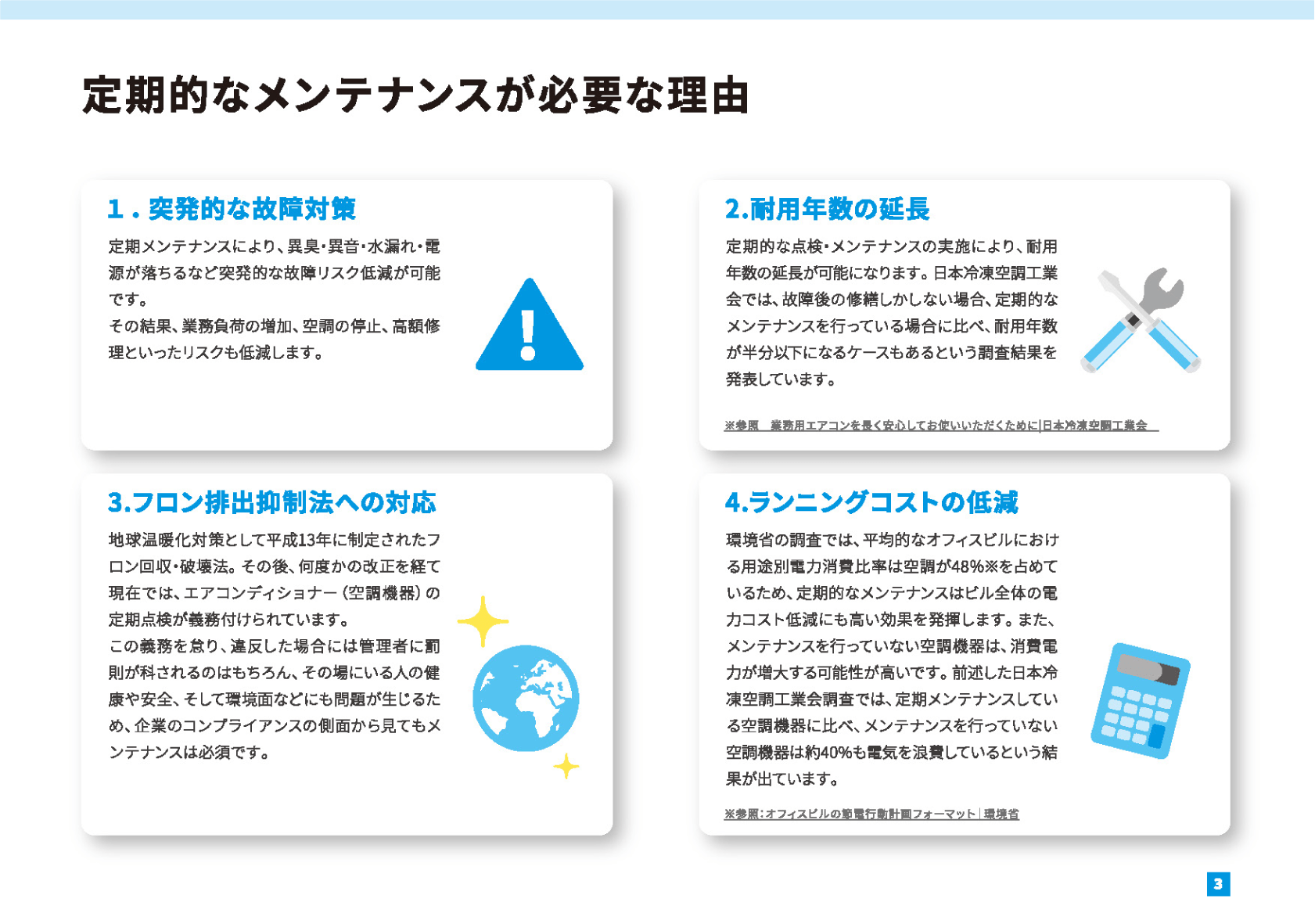

予知保全とは、設備を安定して稼働するために行う保全のひとつで、故障や劣化の兆候を予測して事前に対応するものです。従来の保全は、設備が故障した際に修理をする「事後保全」、もしくは故障が起きる前に定期的に設備に不具合や異常がないかを確認する「予防保全」が一般的でした。

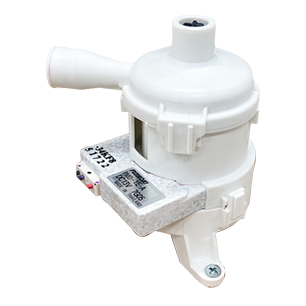

予知保全はIoT機器を活用し、センサーやデータで得た情報をもとに設備の劣化や故障の兆候があるものに対して、部品の交換やメンテナンスなどの保全を行うものです。

予知保全が注目される背景

予知保全を含めた保全行為は、工場設備に対して行うものと思われるかもしれません。しかし、ビルメンテナンスにおいても、空調や電力、給排水、機械などさまざまな設備があり、それぞれ安全かつ快適に稼働する環境整備が必須です。そのため保全は、ビルメンテナンス管理者にとっても重要な業務となっています。

一方で、昨今の少子高齢化により人材不足が顕著なビルメンテナンス業界においては、保全を含め業務の効率化が必要とされています。

以上のような状況下において、事後保全や予防保全に比べ、効率的かつ迅速な保全行為が可能な予知保全が注目されるようになりました。

またIT技術の進化により、予知保全に必須のIoT機器が普及した点も、予知保全が一層注目されるようになった理由のひとつです。

保全行為全体について知りたい方は、「設備保全とは?業務用エアコンで欠かせない保全業務の重要性を解説」や「保守点検とは?業務用エアコンの故障や不備に迅速に対応するためのポイント」をご覧ください。

こちらもあわせてご覧ください。

予知保全を実施することで得られるメリット

ビルメンテナンス、特に空調設備においては、予知保全の実施によってどのようなメリットがあるのでしょうか。

主なメリットをご紹介します。

メンテナンス管理者の負担軽減

予防保全は、故障や劣化の兆候にかかわらず実施しなければなりません。また、事後保全はある日突然発生する事態を想定し、常に準備をしておく必要があります。そのため、どちらも非効率でありメンテナンス管理者の負担も少なくありません。

これらに対し予知保全は、IoT機器から得たデータに基づいて立てたスケジュールで実施されるため、予防保全や事後保全に比べて、効率的に業務を進められます。その結果、作業員の負担が軽減され、人材不足であっても対応がしやすくなります。

コスト削減

予知保全では、故障の可能性が高い部品のみを交換するため、部品の交換コスト削減が可能です。

予防保全では、故障の兆候にかかわらず、一定の期限を決め、その期限になれば劣化の有無に関係なく部品を交換するので、問題のない部品でも交換しなければなりません。事後保全では故障後の対応となり、場合によっては機器全体の修繕、交換が必要です。そのため、いずれも予知保全に比べ大幅なコスト増になってしまいます。

空調機器のダウンタイム最小化

IoT機器の活用により、設備の稼働状況をリアルタイムに可視化できるうえ、故障やトラブル発生時にはメール、アラートなどで通知されます。

そのため、空調機器が停止・中断している時間、いわゆるダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。また、常に設備の監視を行えることから、急な故障リスクも低減します。

予知保全導入・運用の流れ

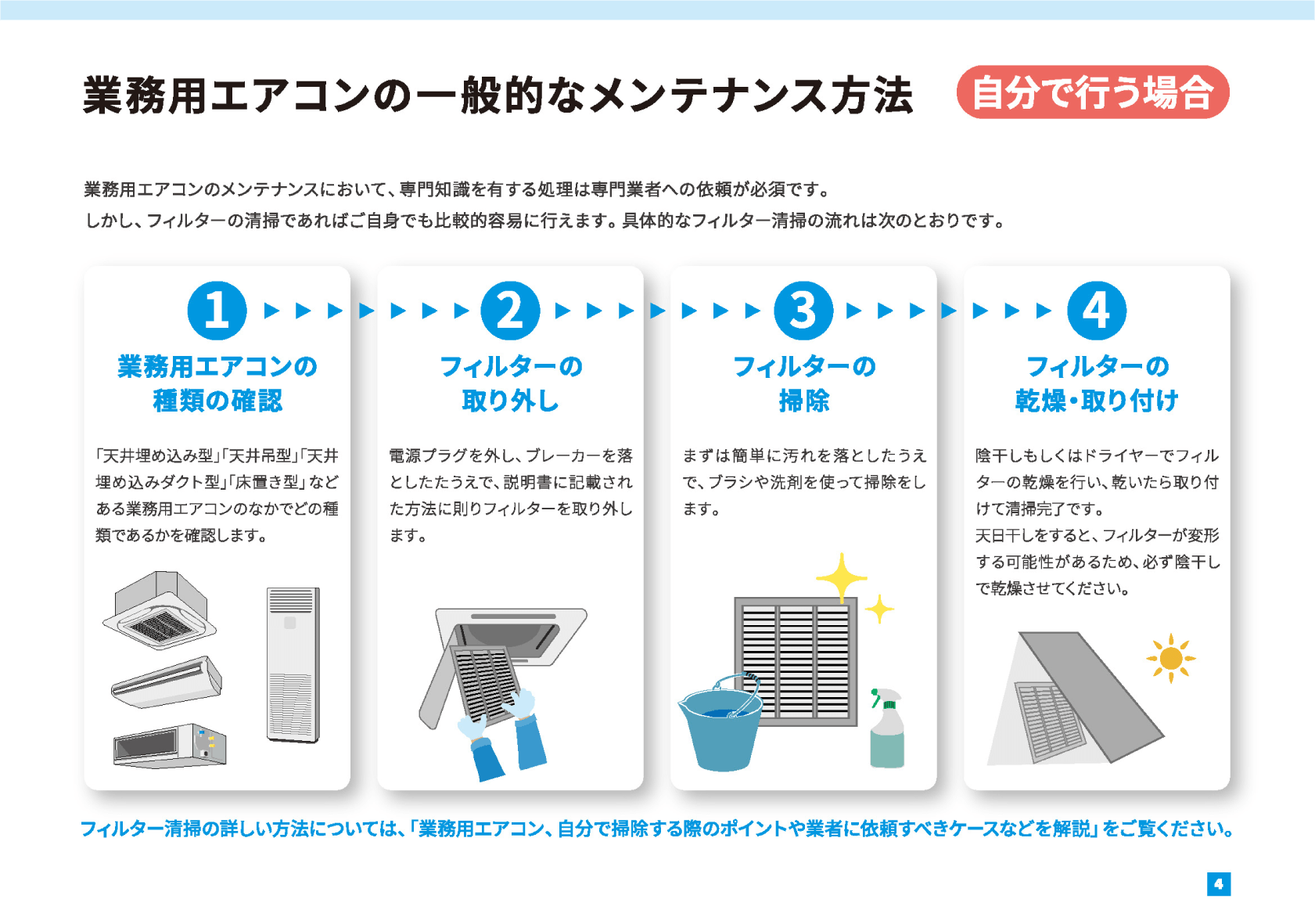

予知保全を導入し、適切に実施するには、どのような流れで進めていけばいいのでしょうか。

一般的には次のように進めていきます。

1. 現状の保全プロセスを可視化

まず必要なのは、現在どのような保全行為を行っているかの可視化です。現状の保全プロセスを明確にすることで、コスト増大や作業員の負担増加などの課題点を見つけます。

2. 仮説立案~検討

現状の課題を解決するためには何が必要なのか、予知保全を導入することで解決につながるかなどについて仮説を立て検討します。

3. システム導入・構築

仮説に基づいた検討結果を踏まえ、予知保全が有効だと判断できたら、予知保全を行うためのシステム導入・構築を行います。空調機器にセンサーやデータ収集用のIoT機器を設置し、データの収集・分析・診断などが可能かどうかをテストしたあと、問題なければ本格運用の開始です。

4. システムの運用

収集・分析したデータをもとに予知保全を実施します。運用開始後も定期的にデータの見直しを行い、改善点があれば改善し、精度を高めつつ運用を進めていきます。

予知保全の課題

さまざまなメリットを持つ予知保全ですが、適切に運用し、成果を上げるにはいくつかの課題があります。ひとつは、データ収集を行うためのIoT機器導入コストがかかる点。そしてもうひとつは、収集したデータを分析、運用するための人材が必要になる点です。

確かに、IoT機器は導入にあたりコストが発生します。ただしIoT機器導入によって、保全行為において継続的なコスト削減が期待できるため、長期的な視点で検討することが大切です。

また、昨今は人材不足で、IoT機器を運用し活用できる人材を確保するのは簡単ではありません。そもそも人材不足による課題解決を目的として予知保全を行うケースもあるでしょう。そのような環境下で新たな人材を雇用するというのは現実的ではありません。

そこで、有効な課題解決策のひとつとして、外部サービスの利用が挙げられます。専門知識を有した信頼できるサービスを見つけることができれば、社内で人材を確保することができなくても、適切な予知保全の運用は可能です。

予知保全の実施は

専門の外部サービスを活用するのがおすすめ

メンテナンス管理者の負担軽減やコスト削減など、さまざまなメリットを持つ予知保全ですが、活用するためには収集したデータの分析、運用するための人材が必要です。自社で人材の確保が難しい場合は、上記で紹介したように外部サービスの活用がおすすめです。

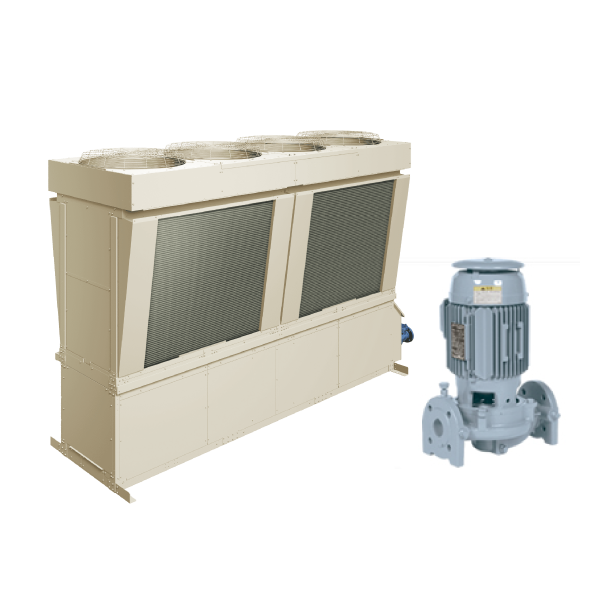

例えば、ダイキンの「アシスネットサービス」や、「エアネットサービスシステム」。

アシスネットサービスは、IoT端末を室外機に取り付けるだけで、業務用空調設備の運転データや修理記録などを収集・一括管理できるサービスです。空調設備の運転時間の見える化や中長期の修繕・機器更新の予算化までを含め、月額600円からの低コストでサポートいたします。

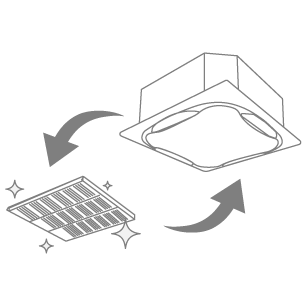

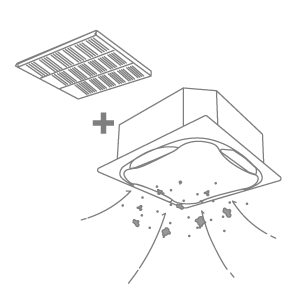

また、エアネットサービスシステムは、ダイキン製の空調機器を対象にクラウドを通じて24時間365日遠隔監視するサービスです。空調機器が本格稼働する夏や冬の前に遠隔で行う「シーズン前遠隔点検」や、突発的な故障やトラブル発生時に迅速な対応を行う「遠隔応急運転PLUS+」、空調機器の異常発生と同時に自動的にリセットを行い、機器を復旧させる「遠隔復旧」など、さまざまな機能で空調機器を守ります。